Загадочные скважины Башкирии

Кто или что образует ямы без выброса грунта?Весной 1967 года советская наука впервые заинтересовалась явлением, которое с тех пор не раз озадачивало исследователей. Знаменитый исследователь Тунгусского метеорита А. В. Золотов записал показания очевидцев, произвел раскопки и организовал анализ найденных материалов. Этот отчет, к сожалению, сохранился лишь в черновой записи. Мы приведем его полностью, кроме ссылок на не сохранившиеся иллюстрации.

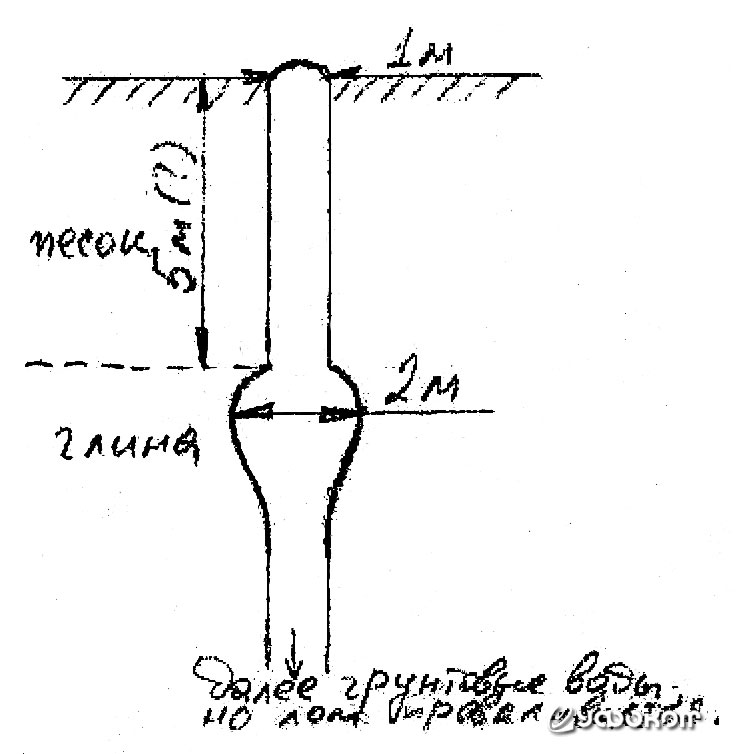

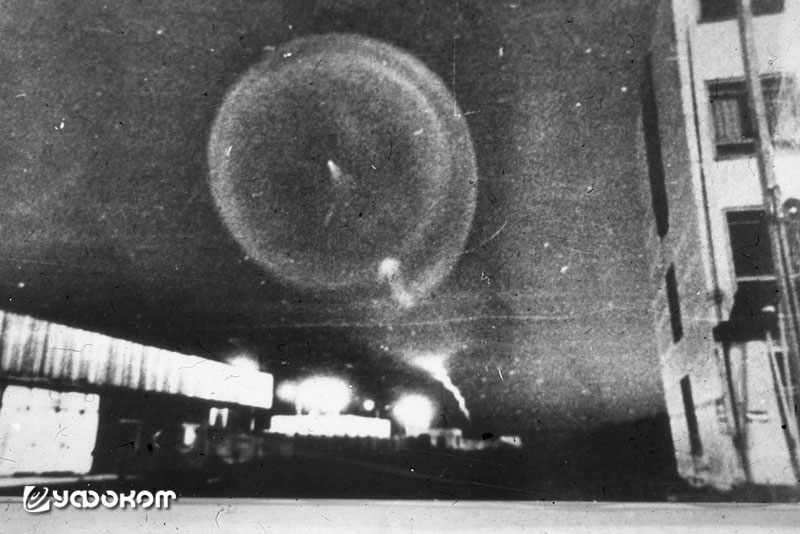

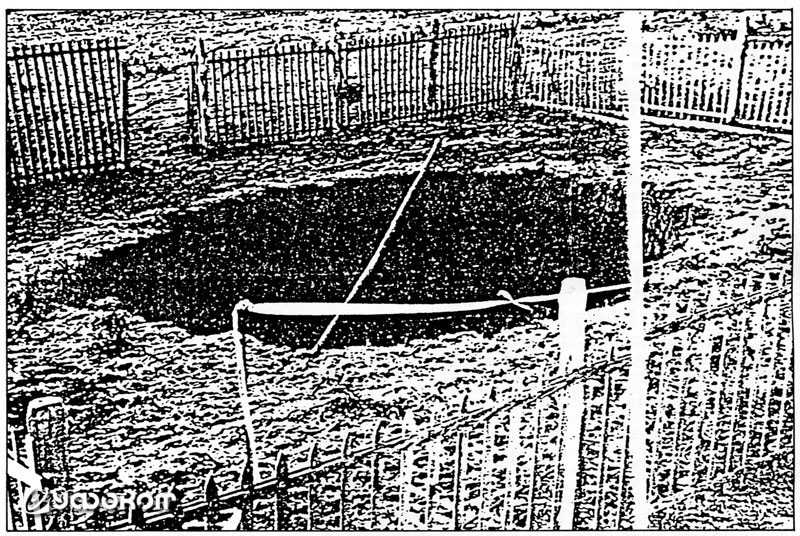

В данной статье рассмотрены обстоятельства и последствия падения космического тела, которое произошло в ночь с 19 на 20 апреля 1967 г. в 5 км. от г. Октябрьского Башкирской АССР. Очевидцами этого явления были три человека. Около 12 ч. ночи 19 апреля дежурный оператор 2-го участка нефтяного промысла № 5 Нефтепромыслового Управления «Туймазанефть» тов. Гатиятов З. услышал свистящий звук и подумал, что это произошел выброс попутного газа из нефтяной скважины, расположенной неподалеку от здания 2 участка. Однако этот звук чем-то отличался от звука выброса газа. Через некоторое время тов. Гатиятов З. вышел на улицу. Прямо перед собой в направлении на север он увидел светлое белое облако, напоминающее облако пара, которое соприкасалось с землей и увеличивалось в размерах. Обо всем увиденном тов. Гатиятов сообщил по телефону дежурному оператору нефтепромысла № 5 тов. Карсакову Ф. А. и попросил его посмотреть на это явление. Тов. Карсаков вышел во двор промысла и увидел в северном направлении огромный светящийся шар. Шар был правильной геометрической формы с четким очертанием краев и резким переходом от светлого диска к темному ночному небу. Свет шара был похож на свет Луны, но по яркости немного слабее. Яркость видимого диска была неравномерной по высоте; примерно 1/3 верхняя часть диска была заметно светлее нижней части. Переход от более светлой верхней части диска к менее светлой нижней части был не резким, а постепенным. Шар стоял неподвижно, его яркость и размеры за время наблюдения не изменялись. Угловые размеры светящегося шара, как показал тов. Карсаков, были около 10°. Тов. Карсаков наблюдал шар минуты 2–3 и вернулся в здание. После телефонного звонка Карсакову Ф. А., тов. Гатиятов снова вышел на улицу и увидел, что облако «пара» еще больше увеличилось в размерах и, не отрываясь своим нижним краем от земли, поднялось высоко над лесозащитной полосой, расположенной в 500 м. на север от здания 2-го участка. Как показал тов. Гатиятов, облако достигло угловой высоты около 30°; затем облако стало смещаться по ветру на восток и постепенно рассеялось. Светящегося шара тов. Гатиятов не видел. Через 3–4 мин. после того, как оператор 5-го промысла тов. Карсаков наблюдал светящийся шар и вернулся в помещение, на улицу вышел 3-й очевидец явления – дежурный электромонтер 5-го промысла тов. Богданов И. А. Он никакого светящегося шара уже не заметил. На севере ничего не было видно. Он увидел легкое белое облако, но совсем в другом направлении – на юго-восток от здания 5-го промысла. Облако медленно двигалось по ветру и постепенно рассеялось. На другой день 20 апреля на том месте, откуда поднималось белое облако, на расстоянии 1 км. по направлению на север от здания 2-го участка была обнаружена глубокая яма шириной 100–120 см и около 5 м глубиной. Раньше этой ямы не было. Яма образовалась в поле прямо на тракторной дороге, по которой ежедневно ездят тракторы и автомашины, поэтому она не могла остаться незамеченной. Во избежание аварии около ямы была поставлена железная ограда и предупредительные знаки. Факт установки знаков около ямы записан в журнале дежурства 5-го нефтепромысла за 20 апреля 1967 г. Через несколько дней на расстоянии 500–600 м. на юго-запад от здания 5-го нефтепромысла, тоже около дороги, была обнаружена вторая яма. Эта яма не обвалилась и имела отверстие правильной геометрической формы диаметром около 30 см. и была около 5 м. глубиной. После анализа показаний очевидцев и условий видимости в точках наблюдения автор пришел к выводу, что все три очевидца наблюдали три различных, но, по-видимому, взаимосвязанных явления. Первый наблюдатель тов. Гатиятов видел только облако «пара», которое достигало высоты в несколько сотен метров. Возможно, что из-за этого облака он не видел светящийся шар, который видел тов. Карсаков. Второй очевидец тов. Карсаков видел только светящийся шар и из своей точки наблюдения не мог видеть облака «пара», который видел тов. Гатиятов, т. к. облако было закрыто трансформаторной будкой и деревьями. Третий наблюдатель вышел из помещения уже тогда, когда светящийся шар исчез. Он также не мог видеть первое облако «пара», он увидел второе облако, но в другом направлении. Таким образом, там, где очевидцы видели облако «пара», были обнаружены ямы. По-видимому, оба парообразные облака были связаны с образованием ям. О падении этого необычного космического тела автор сообщил в Комитет по Метеоритам АН СССР научному сотруднику тов. Зоткину И. Т. Однако, ввиду болезни, представитель Комитета приехать на раскопку ямы не смог. В сентябре 1967 г. группа сотрудников Волго-Уральского филиала ВНИИ Геофизики под руководством автора приступила к раскопкам первой ямы, вторая яма была оставлена в качестве контрольной. Первая яма обвалилась, входное отверстие имеет неправильную овальную форму 100–120 см. шириной и 130–150 см. длиной. Однако входное отверстие ямы обвалилось не везде, северный край ямы не обвалился, на нем отчетливо сохранилась «плоскость скольжения», которая представляет собой цилиндрическую поверхность диаметром около 30 см. Создается впечатление, что как будто «плоскость скольжения» образовалась путем сжатия грунта цилиндрическим телом. Угол наклона в середине «плоскости скольжения» равен около 45°. Следов выброса грунта из ям не наблюдается. На целине накануне вспаханного черноземного поля не было видно никаких следов выброса или распыления песчано-глинистого грунта из ямы. После обвала яма имела вид бочки с максимальным диаметром 2,5–3 м, глубиной 4 м. и объемом 10–12 куб. м. Для того, чтобы сохранить вертикальный профиль ямы, раскопки проводились следующим образом. На расстоянии 2-х метров к востоку от ямы с помощью бульдозера была прорыта траншея глубиной 7 м. Затем вручную был сделан вертикальный меридиональный разрез по диаметру ямы. Когда был сделан разрез, открылась очень интересная картина. На глубине от 5 до б м. по каналу ямы в слое глины образовалась чашеобразная камера правильной геометрической формы с максимальным диаметром 230 см. Изменения диаметра камеры находятся в пределах плюс-минус 1 см. Сохранившаяся горловина чаши находится на глубине 4 м в песчано-глинистом грунте и имеет диаметр около 180 см. Выше 4 м первоначальный канал не сохранился, т. к. песчаный грунт осыпался и обвалился. Далее от 6 до 6,5 м чашеобразная камера сужается и переходит в вертикальный канал диаметром около 100 см. Канал удалось прокопать до глубины 8 м, далее появилась подрусловая вода, копать глубже стало невозможно. Металлической штангой канал прослеживается до глубины 10 м. Таким образом, докопавшись до глубины 8 м, космического тела или его осколков обнаружить не удалось. На глубине 7 м. на дне канала был обнаружен слой почвы толщиной 1,5–2 см. Это говорит о том, что первоначально открытый канал ямы доходил до глубины 7 м. Затем верхний слой песчаного грунта до глубины 4 м обвалился и засыпал канал и чашеобразную камеру, поэтому камера в слое глины была заполнена песчаным грунтом. Первоначальный канал ямы сохранился только в песчано-глинистом и глинистом слое на глубине от 4 до 7 м. Одним из интересных фактов является то, что все стенки сохранившегося канала ямы от 4 до 7 м. и особенно, стенки чашеобразной камеры покрыты слоем «сажи» черного цвета с синеватым оттенком. Толщина слоя «сажи» составляет несколько десятых долей мм. Причем в верхней части на «крыше» камеры слой «сажи» толще, чем на ее боковых стенках. В стенках канала на глубине от 3 до 5 м. наблюдаются горизонтальные (по слоям породы) и вертикальные трещины, они отходят по радиусу от стенки канала на глубину до 100 см. в грунт. Стенки трещин покрыты такой же черной сажей, что и стенки канала ямы. Именно по следам «сажи» и прослеживается глубина трещин в песчаном грунте. Толщина слоя «сажи» в трещинах уменьшается по мере удаления от стенки канала и постепенно исчезает совсем. Характер распределения «сажи» в камере и в трещинах говорит о том, что вещество «сажи» проникло в трещины в газообразном состоянии и затем осело и конденсировалось на стенках. Наличие трещин говорит о том, что газ в канале находился под высоким давлением, достаточным для образования трещин, но не достаточным для выброса грунта. В стенках камеры в слое глины глубоких трещин не наблюдается.«Сажа» представляет собой шлакообразную пористую массу черного цвета. Под микроскопом наблюдаются овальные пористые образования с металлическим блеском в отраженном свете. Объемная плотность «сажи» больше 1 г/см3, она тонет в воде, легко растирается в порошок, с кислотами (соляная, серная, азотная) не реагирует. При прокаливании при Т = 1000°С выгорает 10–12% «сажи», после прокаливания «сажа» имеет оранжевый цвет. Спектральный и химический анализы «сажи» и образцов грунта из стенок ямы, проведенные в лаборатории Башкирского Территориального Геологического Управления, показали, что «сажа» состоит из тех же элементов, что и образцы глины и песчано-глинистого грунта. Заметных примесей других элементов, не входящих в состав образцов грунта, не обнаружено. Обнаружено только некоторое увеличение концентрации серебра в составе «сажи» по сравнению с образцами глины. Из дополнительных элементов, не входящих в состав грунта, обнаружен только углерод, который, по-видимому, и придает «саже» черный цвет. На основании данных спектрального и химического анализов можно сделать вывод, что шлакообразная масса «сажи» образовалась в результате испарения породы под воздействием высокой температуры, смешения паров породы с углеродом и дальнейшего осаждения этой газообразной смеси на стенках трещин и канала ямы. Следует отметить, что действие высокой температуры распространялось только на очень тонкий слой породы, который непосредственно испарялся. Это подтверждается тем, что глина стенок камеры осталась необожженной, т. к. она сохранила свою эластичность, и при смешении с водой образует коллоидный глинистый раствор. Известно, что глина очень чувствительна к воздействию высокой температуры и после отжига при Т = 900–1000° глинистого раствора не образует. В данном случае обожженной оказалась только глина, входящая в состав тонкого слоя «сажи». На основании всего сказанного можно сделать предположение, что при падении Октябрьского космического тела произошла реакция с большим выделением тепла, в результате которой под воздействием высокой температуры порода грунта стала испаряться. Испарение проходило настолько интенсивно, что в канале ямы образовался газ с высоким давлением, достаточным для образования трещин в грунте, и настолько быстро, что при температуре, достаточной для испарения вещества породы, Т = 2000°С, прогрев неиспарившейся стенки канала ямы не превышал температуры отжига глины, т. е. Т = 700°С. Когда процесс испарения породы достиг слоя подрусловой воды на глубине 8 м. и более, вместе с породой началось интенсивное испарение воды, в результате которого образовалось большое облако «пара» из вещества породы и воды, которое и наблюдал оператор 2-го участка тов. Гатиятов. Падение Октябрьского космического тела, по-видимому, выходит за рамки падения обычных метеоритов, и его изучение представляет определенный научный интерес. Интересно отметить, что «сажа» имеет повышенную радиоактивность, которая в 5–6 раз превышает радиоактивность образцов песчаного грунта и глины. Определение природы и характера повышенной радиоактивности «сажи» составляет предмет дальнейшего исследования. Автор выражает благодарность директору ВУФВНИИ Геофизики тов. Жувагину И. Г. и сотрудникам филиала за оказанную помощь в работе по раскопке ямы [1]. Схема раскопанной ямы. Рисунок из архива В. В. Рубцова.

Схема раскопанной ямы. Рисунок из архива В. В. Рубцова.

Случай этот был известен уфологу Ф. Ю. Зигелю, который включил его сокращенное изложение во второй том рукописи «Наблюдения НЛО в СССР». Там не упоминается точная дата, но при этом говорится, что скважины появились «в дни, когда на большой территории Европейской части СССР наблюдались НЛО» [2].

Действительно, в первом томе «Наблюдений НЛО в СССР» есть много сообщений о странных явлениях в ночь с 19 на 20 апреля 1967 г. Приведем некоторые из них.

В среду, т. е. 19 апреля 1967 года мы уже легли спать, было 22 часа 05 минут. Вдруг, случайно взглянув в окно, мы увидели на северо-востоке шар, который быстро надувался. Так он достиг очень больших размеров и стал незаметен. Шар этот был прозрачный, так как сквозь него были видны звезды. Ночь была светлая, светила Луна, и, казалось, шар этот тоже освещал улицу. Когда мы его заметили, было 22 часа 10 минут. Но, очевидно, он появился раньше, так как был уже больших размеров. Сначала в шаре или за шаром мы различали предмет белого цвета, в виде круга Луны. Постепенно, когда шар стал увеличиваться, предмет тоже стал увеличиваться и приобретать красный цвет. Когда шар совершенно рассеялся в воздухе, предмет стало ясно видно, он имел форму неправильного очень красного квадрата. Спустя несколько минут, предмет стал постепенно очень медленно передвигаться на запад, после чего мы легли спать, так и не досмотрев до конца, что было с этим предметом. Жители дер. Молофеево, Костромской обл., Галичского р-на, п/о Бартеневщина, Пронинского сельсовета [3].

Другой очевидец, Гребнев Л. П. из с. Николаевское Шабалинского района Кировской области, не поленился указать угловые размеры и засечь время.

19 апреля 1967 года я наблюдал весьма странное небесное явление. Началось оно, примерно, в 22 ч. 02 мин. (по московскому времени) в северной стороне неба, под углом в 15–20 градусов к горизонту. Минут за пять небольшая светящаяся точка превратилась в ослепительно сверкающее тело, вокруг которого образовалась сложная фигура, напоминающая спиральную галактику (как бы вид ее «спереди»). Угловой диаметр этого образования, примерно, 20 градусов. К 22 ч. 15 мин. сложная структура образования исчезла, и вместо нее возник совершенно правильный светлый круг, с небольшим, но широким «хвостом» слева. Этот светлый круг стал быстро расширяться, и к 22 ч. 30 м. занял значительную часть небосклона (яркость его все убывала). К 22 ч. 45 м. он сделался почти невидимым, но занимающим треть всего небосклона. При этом расширяющийся светлый круг медленно смещался к востоку (по направлению дувшего тогда ветра), а на месте «хвоста» осталось большое малиново-красное пятно, чуть сместившееся к западу. К 24 ч. наблюдение этого явления я прекратил. Возможно, сама «вспышка» произошла в верхних слоях атмосферы, так как после нее наблюдались описанные атмосферные явления. Но «вспышка» была слишком продолжительной (свыше 10 минут) и все время оставалась на месте. Если это не искусственное, а естественное природное явление, то что бы это могло быть [3]?

Точно такие же сообщения поступили из Ленинградской области, Карелии и многих других мест. В моем распоряжении есть и копии официальных документов Северо-Западного Управления Гидрометслужбы. Судя по огромной территории, с которой пришли сообщения, указанным азимутам и иным деталям мы можем безошибочно опознать явление как запуск с космодрома Плесецк, вступившего в строй годом раньше, в 1966 г. В Башкирии, находящейся в часовом поясе «Москва+2», запуск как раз должен был наблюдаться около 12 часов ночи по местному времени на северном небосклоне. Это хорошо объясняет наблюдения Гатиятова и Карсакова («расширяющийся шар»), но не наблюдение Богданова, видевшего облако на юго-востоке. Оно тоже могло не иметь ничего общего со скважинами. Нижняя часть запускового эффекта с «хвостом» для наблюдателей оказалась под линией горизонта [4].

В интервью, взятом десять лет спустя американскими журналистами Генри Грисом и Уильямом Диком, Золотов заявил:

Я пришел к выводу, что скважины были искусственными и созданы с помощью какого-то очень точного механического оборудования, которого не было нигде в этом регионе, ни тогда, ни в любое другое время. Особенно это касалось вертикальной скважины шириной в метр, которая выглядела как настоящее инженерное достижение... Ни при каких обстоятельствах ни одна из скважин не была проделана людьми, которые добывали нефть. Существует множество возможностей, в том числе и то, что внеземной зонд предпринял попытку взять пробы с поверхности Земли... Я склонен полагать, что, хотя это и было сделано с помощью оборудования, это не было какое-либо известное нам оборудование... Вдобавок ко всему, в окрестностях не было обнаружено никаких следов пропавшей земли [5].

Но если то, что видели в небе, не имело отношения к появлению скважин, как же они образовались? Наличие сажи и сферическая камера исключают обычное бурение. В. Рубцов в своих заметках отметил, что камера – «предположительно переходной процесс при «скачке» рабочего тела, «бурившего» породу, из слоя песка в слой глины». И если это так, исключается механическое бурение вообще. Речь идет о разряде энергии, прожегшем грунт сверху вниз за считанные доли секунды, потому что глина за пределами скважины оказалась не обожженной и не затвердевшей.

В природе есть только одно явление, которое отвечает описанным условиям. Молния способна прожигать отверстия в земле, но обычно они неглубокие, потому что вся ее энергия уходит на расплавление грунта с образованием фульгуритов – камней, повторяющих форму и направление разряда. Но если по каким-то причинам энергия молнии выше среднего, песок и глина мгновенно испаряются, не успевая остекленеть. Подобные случаи описаны в научной литературе.

В начале 1970-х годов геофизики, изучающие атмосферу с помощью спутника «Vela», обнаружили «супермолнии», в сотни раз превосходящие обычные по мощности. Они чаще всего наблюдаются над севером Тихого океана, но иногда подобные разряды происходят и в населенных местностях. Удар супермолнии может прожечь и испарить гораздо больше земли, чем обычная молния [6]. Особо мощные разряды способны проникать на 300–400 м в землю и взрывать метан в глубоких шахтах [7, 8].

Окончательно подтвердить предположение могла бы сводка погоды в Октябрьском за 19–20 апреля 1967 г. Если вечером 19-го или утром 20-го была гроза, именно она могла стать причиной образования скважин до или после полуночных наблюдений нефтяников.

Еще одну скважину с расширяющейся подземной камерой, покрытой сажей, нашли в сентябре 1991 г. близ деревни Зайцево на юге Томской области. Два тракториста, которые бороновали поле, остановились покурить. Вдруг один из них заметил в земле отверстие диаметром 20–30 см. В дырку потихоньку сыпалась земля, и приятели стали помогать процессу, подталкивая землю сапогами и надеясь, что ямка вот-вот заполнится. Она не заполнялась. Трактористы взялись за лопаты и разворотили верхний слой земли. Внизу зияла пустота. Спустившись в нее по веревке, они обнаружили крупную, неправильной формы полость, покрытую изнутри толстым слоем слегка радиоактивной сажи (26–28 мкР/ч против 12 на поверхности). Глубина ямы достигала 7 м, диаметр – четырех. Изучение этой ямы дорого обошлось представителю группы быстрого реагирования Сибирского научно-исследовательского центра по изучению аномальных явлений Николаю Новгородову: когда он вылезал наружу, веревочная лестница оборвалась, и исследователь попал в больницу с переломом. В данном случае, видимо, почва была неоднородной, и полость вышла неровной [9].

Однако в большинстве случаев молния не тратит энергию на прожигание полостей и создает вертикальную скважину. Ее диаметр может уменьшаться по мере углубления, а сама скважина – слегка менять направление или разветвляться, как это произошло 24 июня 1935 г. в Додж, шт. Небраска. Правда, в этом случае земля была частично выброшена из скважины общей глубиной около 6 м., а ее глиняные стенки местами обожжены [10]. В мае 1978 г. на кукурузном поле в Небраске нашли две скважины – одна из них была диаметром 13 см и глубиной 6 м, другая диаметром 8 см и глубиной 2 м. Геолог, изучавший их, не сомневался, что скважины пробили молнии. Белый порошок, найденный около скважин, был остатками испаренного кремния из песчаного грунта [11].

В ненаучной литературе можно найти десятки случаев появления странных скважин и ям разной глубины и очертаний. Все они описаны не самым лучшим образом. Некоторые из них могут оказаться карстовыми провалами, воронками из-за выбросов газа, таяния вечной мерзлоты, давними следами деятельности человека (плохо засыпанные колодцы и скважины в конце концов могут снова открыться) и т. п. Другие вполне могли быть прожжены молнией. Примеры таких находок я приводил в более ранних публикациях [12, 13].

![Разрез ямы, образовавшейся в мае 1990 г. на поле совхоза «Банновский», Крапивинский р-н Кемеровской обл. Рисунок В. Н. Сальникова [15]. Разрез ямы, образовавшейся в мае 1990 г. на поле совхоза «Банновский», Крапивинский р-н Кемеровской обл. Рисунок В. Н. Сальникова [15].](/upload/iblock/3a9/20e9l7l1umu2o7cokfd6wt1d04n3jw2w.jpg)

Многие очевидцы считали ямы и скважины делом рук НЛО, хотя, как мы уже знаем, наблюдения в небе могут не иметь ничего общего с событиями на земле. После появления НЛО 24 ноября 1989 г. у села Владимировка Куйбышевской обл. на поле была обнаружена скважина. Ее тут же приписали инопланетянам, но вскоре загадка была решена. Оказалось, что в 1963 г. здесь бурили скважину изыскатели института «Гипроводхоз». Они признались, что не засыпали скважину, как это требовалось по инструкции. Отверстие заткнули ветками, соломой и слегка присыпали землей. Импровизированная пробка некоторое время держалась, но в 1989 г. провалилась [14].

В каждом конкретном случае аномальная яма или скважина требует исследования по горячим следам, а не запоздалых размышлений. Следы сажи от сгорания породы могут быть смыты дождем, оказаться под дном после равномерного осыпания стенок или отсутствовать из-за правильной формы ямы, не задерживающей выход продуктов сгорания. Если сечение у ямы неправильное, всегда интересно выяснить, связано ли это с изменением характера почвы или нет. Подобные исследования носят далеко не праздный характер: аномальные ямы часто появляются над шахтами и подземными сооружениями, возможно, притягивающими молнии. Самая большая яма такого рода в Европе, диаметром 10 и глубиной 12 м., появилась в ночь с 3 на 4 февраля 1990 г. над автомобильным тоннелем в пригороде Женевы. Если она возникла не из-за просчетов при строительстве, водителям повезло: яма не дошла считанные метры до свода тоннеля на глубине 18 м [16].

Я не исключаю, что некоторые ямы и скважины действительно связаны с НЛО, но в каждом случае требуется тщательный анализ, позволяющий отмести природные явления или дело рук человека. Остается лишь сожалеть, что не у всех ученых есть столько энтузиазма и интереса к загадкам мироздания, как у покойного Алексея Золотова.

Литература и примечания

1. Золотов А. О падении космического тела в районе г. Октябрьского. Рукопись. 30 декабря 1967 г. 8 с.

2. Зигель Ф. Наблюдения НЛО в СССР. Том II. М., 1975. Рукопись.

3. Зигель Ф. Наблюдения НЛО в СССР. Том I. М., 1968. Рукопись.

4. В 1967 г. на космодроме Плесецк было проведено 30 запусков, из них 26 успешных и 4 неудачных («Информационный бюллетень пресс-центра космодрома «Плесецк», № 21, 1 января 1993 г., с. 2). К сожалению, точных данных о ракете-носителе, полезной нагрузке и т. п. в открытых источниках мне найти не удалось.

5. Gris H., Dick W. The New Soviet Psychic Discoveries. L., 1979. P. 170. В этой книге описание случая заметно искажено. Пересказ из книги Гриса и Дика появился и на русском со всеми искажениями, см. Шульман С. Инопланетяне над Россией. М., 1990. С. 114–116.

6. Turman B. Detection of lightning superbolts // Journal of Geophysical Research. 1977. Vol. 82. № 18. Pp. 2566–2568.

7. Novak T., Fisher T. Lightning Propagation Through the Earth and its Potential for Methane Ignitions in Abandoned Areas of Underground Coal Mines // IEEE Transactions on Industry Applications. 2001. Vol. 37. № 6. Pр. 1555–1562.

8. Geldenhuys H. Eriksson A., Jackson W., Raath I. Research into Lightning-Related Incidents in Shallow South African Coal Mines // Proceedings of the 21st International Conference of Safety in Mines Research Institutes. Sydney, 1985. Pp. 775–781.

9. Новгородов Н. Маленькие духи... // Голос. 1993. № 48. С. 13.

10. Jensen J. The Dodge, Nebraska, «Fireball» // Science. 1936. Vol. 83. Pр. 574–575.

11. Scientist: Lightning dug holes // The Lincoln Star. 1978. May 26. P. 15.

12. Герштейн М. Зачем пришельцам земля // Аналитическая газета «Секретные исследования». 2004. № 19. С. 8–9.

13. Герштейн М. Что скрывают уфологи. М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007. С. 126–139.

14. Авинский В. Зачем они прилетали? // Аномалия [Москва]. 1996. № 4. С. 38.

15. Сальников В., Осташев Г. Вся земля исчезла! // Аномалия. СПб., 1992. № 8. С. 2.

16. Fuchs W. Mysterious Holes in Switzerland // Flying Saucer Review. 1991. Vol. 36. № 3. Р. 19–20.

1

1