Загадочные видения над «Стрелой Тохтамыша»

«Стрела Тохтамыша» – данный объект попал в поле внимания автора сравнительно недавно. В 2003 году его в личной беседе как-то упомянул исследователь Виктор Пылявский, в свою очередь услышавший о нем от кого-то из местных жителей. Первичной информации здесь было крайне мало – всего лишь сцепка имени хана Тохтамыша и образа некой большой стрелы.

Позже к этой сцепке в данном районе прибавился еще один объект, не вписывающийся в современную официальную историю – так называемый «лагерь Тамерлана».

«Лагерь Тамерлана» – замкнутый контур, протяженность которого по периметру составляет 12965 метров. Тут линия некоего безымянного вала берет свое начало от поселка Кириллинский Красноярского района Самарской области, затем практически прямой линией выходит на село Малая Каменка, а потом поворачивает под углом около 100 градусов и уходит к реке Сок. Вал огораживает пространство площадью около 45–50 квадратных километров [1].

Вышеприведенное небольшое сообщение о «Стреле» почему-то произвело на Виктора Пылявского весьма сильное впечатление. И когда во время одного из своих полетов на параплане в окрестностях поселка Большая Каменка исследователь увидел характерный излом обрывистого склона, то решил, что это и есть упомянутая «Стрела Тохтамыша». Тем более, что именно тогда ему привиделся не только заостренный наконечник, но и контуры древка, а также часть оперения, уходящие куда-то в северо-восточном направлении. Справедливости ради стоит указать, что сколько он не пытался сфотографировать данный контур (и на пленочный и/или на цифровой фотоаппараты) у него ничего не получилось. Впрочем, как он позже обнаружил, эти контурные линии иногда были видны, но, чаще всего, нет. Поразмышляв над ситуацией, Виктор решил, что «проявление» контуров как-то связано с изменением освещенности данного района.

Долгое время Пылявский считал, что фольклорной «Стрелой Тохтамыша» является именно крутой излом юго-западного склона небольшого безымянного плато находящегося между долиной реки Сок и Раковской горой. Именно он и был представлен на его фотовыставках.

Внешне это очень выразительный подъем рельефа местности, примерно на 50 метров возвышающийся над уровнем проходящей рядом автомобильной дороги. Данный подъем слагается из глинозема с включениями гипса в виде мелких и средних гипсовых камней, местами выходящими на склон оврагов.

На юго-восточной части этого склона, находится небольшое озерцо, которое к середине лета частично пересыхает и заболачивается. Обычно над этим водоемом колосятся камышовые заросли, а в воде плавает ряска и растет озерная желтая кувшинка [2].

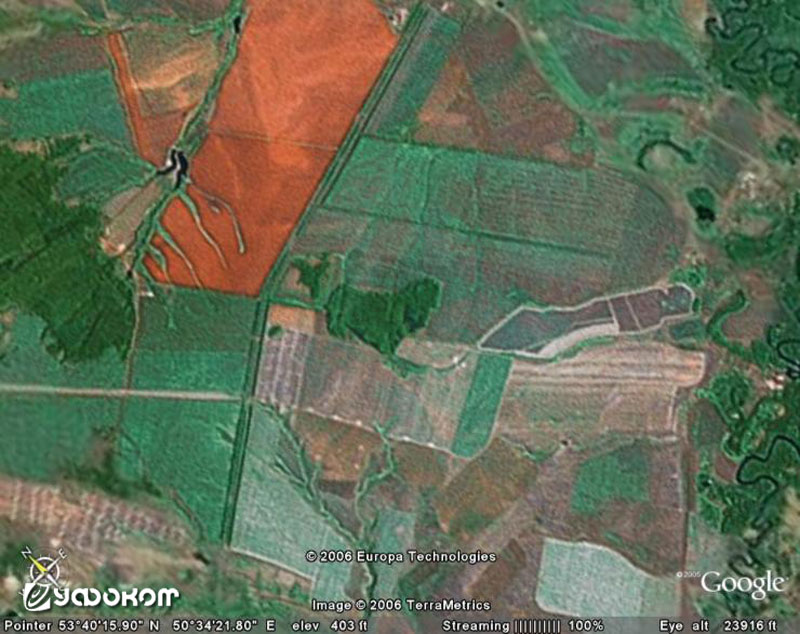

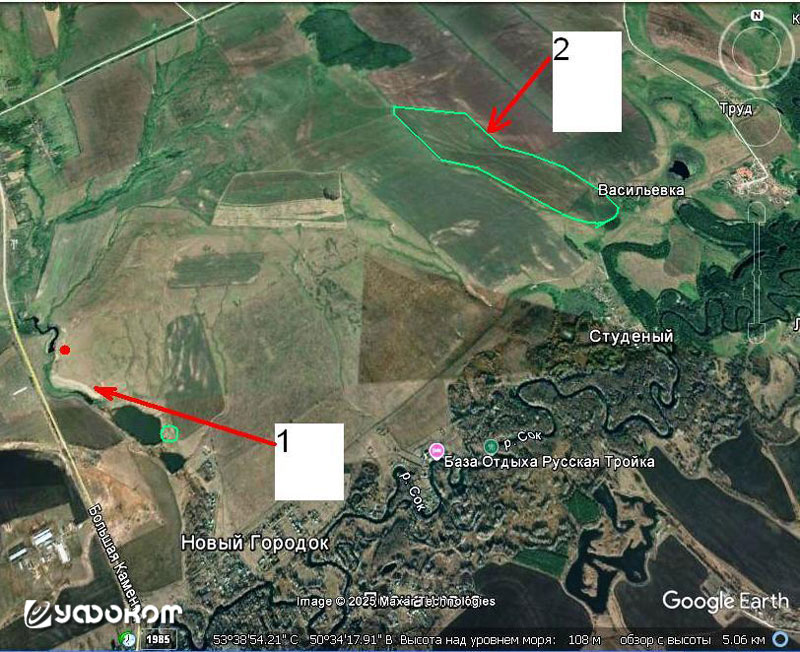

Значительно позже автор, проведя тщательное изучение панорамных снимков данного района (лучший снимок «стрелы», известный автору, датируется 08.10.2010), обнаружил в 6 км на восток от поселка Большая Каменка еще один потенциально интересный «объект/контур». Вероятно, он претендует на свое обозначение – как объект «Стрела 2» или «Стрела Тохтамыша 2». На фотографиях это замкнутый контур длиной примерно 5 километров, внешне действительно напоминающий наконечник стрелы или наконечник малого охотничьего копья.

В настоящее время обнаруженный «контур» второй стрелы не может быть отнесен к устойчиво привычным классическим историко-археологическим объектам (например, оборонительным валам, насыпям, курганам и т.д.) и непосредственно на местности совершенно не просматривается.

Следует указать, что данный объект (или, может быть, все же более правильно говорить его контурное изображение?) наблюдается на местности лишь с высоты 1,5 км и выше. К сожалению (или к счастью?) на поверхности земли внешне он не просматривался совершенно. Даже Виктор Пылявский, ознакомленный с космическим снимком и неоднократно летая над этим районом долгое время, не видел здесь ничего характерно «приметного».

Лишь осенью 2008 года исследователь (по настоятельной просьбе автора), поднявшись на высоту более километра, смог различить визуально, а также произвести фотосъемку на пленочный фотоаппарат отдельных фрагментов этой формации. Позже он их собрал в контур, практически совпадающий с контуром, видимым на космоснимках.

Виктор также рассказывал, что во время одного из полетов над «Стрелой», в направлении на Раковскую гору наблюдал странное «роение». Сначала это даже не привлекло его внимание – слишком далеко, да и Раковская гора является излюбленным местом полетов планеристов, парапланеристов и любителей воздушных шаров. Но мерцающее «роение» наблюдалось им довольно долго. И в какой-то момент он даже различил, что там над горой «парят» не обычные летательные аппараты, а какие-то весьма экзотические «прозрачные колбаски». Но все это «летало» довольно далеко и возможности зафиксировать на фотоаппарат не предоставляло.

Тут, справедливости ради, следует указать, что тогда Виктор вовсе не соотнес наблюдаемое с какими-либо байками о «летунах», хотя позже и склонялся к этому предположению.

Но вернемся к «рассматриваемым стрелам» или их контурам.

В свое время самарский исследователь кандидат технических наук С.А. Самаров, довольно подробно изучавший космические и воздушные снимки «контура стрелы», пришел к следующему выводу:

В пользу искусственности создания данного контура – изображения свидетельствует высокая контрастность задающего контура и устойчивое сохранение его ширины порядка 100 м, с максимальным отклонением по длине контура и составляющих его элементов не более 0,5 м. Распределение углов поворота скользящего по контуру вектора бимодально.

Исследователь заметил: чем выше точка обзора данного контура, тем выше контрастность слагающих его элементов и тем большее число деталей в нем можно различить.

В свое время Виктор Пылявский первым высказал предположение, что, возможно, наблюдаемый с высоты контур порождает некий большой объект, достаточно глубоко «утопленный» в разнородный местный грунт.

Стреловидный характер контура вызывает много вопросов. Слишком он не привычен для современной археологической практики. Вместе с тем необходимо указать, что в СССР впервые странные стреловидные знаки, никогда ранее в археологической практике не встречавшиеся, были замечены в начале 1980-х годов при анализе и дешифровке материалов аэрофотосъемки, произведенной в районе Каспийского моря (местные жители называют их Аранами). При обычных методах археологического обследования местности знаки эти заметить невозможно: гигантские размеры делают их совершенно не воспринимаемыми с высоты человеческого роста, рельеф их сглажен, и можно сотни раз проезжать по стрелам, не ведая о том, что под ногами у тебя уникальный памятник.

В настоящее время автор не берется со стопроцентной уверенностью классифицировать данное образование/объект не как искусственное сооружение, ни как случайную игру стихийных природных сил. Однако если верно первое предположение, то смысловое значение данной «Стрелы…», вероятно, тождественно контурным изображениям, открытым на плато Наска и Пальпа в Перу.

В пользу данного потенциального родства вышеуказанных объектов может свидетельствовать обстоятельство, в свое время установленное российской исследовательницей Аллой Тарасовной Белоконь в работе «Перспективы исследования технологии формирования перуанских геоглифов на плато Наска»):

За счет чего видны геоглифы на разнообразном грунте этого региона еще предстоит изучить. Северо-западнее долины реки Пальпа треугольные фигуры просматриваются не только на твердом грунте (снят верхний слой), но и на явно мягком грунте, они видны, хотя ни о какой уборке камней здесь говорить не приходится [3].

После обнаружения вышеописанных «контуров», автор пытался пригласить в данный район для осмотра местности и скрытых тут объектов Андрея Склярова (с которым в это время находился в электронной переписке) или кого-либо из его единомышленников. Но нет. Не получилось. На «Стрелу» смотреть Скляров ехать категорически отказался, заявив, что априорно в Поволжье чего-либо интересного быть просто не может. «В природе очень много объектов, имеющих забавную форму, но это еще ни о чем не говорит. Например, Солнце похоже на баскетбольный мяч (особенно на закате), но отсюда не следует, что Солнце – искусственный объект…».

Вместе с тем, и это особо отмечает историк-краевед О.В. Ратник, сама технология изготовления «Стрелы» скорее относится не к вырубленным контурам плато Наска, а к древним сооружениям типа Сомерсетский зодиак находящемся (или до 1940 года находившемся) в Англии [4, 305–310].

Имеется косвенная информация, позволяющая предположить, что неким образом объекты/контуры «стрел» №1 и №2 каким-то образом связаны (по крайней мере в информационном пространстве). Между собой оба этих «объекта» соотносятся следующим образом – если брать за точку отсчета «наконечник стрелы» №1 Пылявского, то «космическая стрела» №2 расположена примерно в 4 км в направлении градусов 40–43 на северо-восток от обрывистого склона.

Так, различные (никак не связанные между собой исследователи), сообщали о том, как осматривая местность в районе наконечника «Стрелы №2», внезапно для себя почему-то оказывались на обрывистом склоне наконечника «Стрелы №1». А ведь расстояние между этими территориями совсем не маленькое: более 4 км по прямой и нужно передвигаться по весьма пересеченной местности. Что тут «срабатывало»? Фантастический нуль-переход или более прозаическое «отключение сознания», а также пресловутый «лунатизм», почему-то апериодически проявляющийся в строго определенном районе?

В пользу последнего может свидетельствовать следующий рассказ (он приведен на сайте любителей велотуризма. Летом 2006 года группа исследователей приехала в данный район на двух машинах («Ниве» и старенькой иномарке). Причем «иномарка» заглохла и отказалась заводиться, как только участники экспедиции прибыли на место. Делать нечего, пришлось ее оставить недалеко у обочины. Зато «Нива» продолжила путь.

Покружив по окрестностям и подъехав к самому основанию «Стрелы №1», исследователи повыскакивали из машины и с воодушевлением от захватывающего чувства, что совсем скоро столкнутся с неизведанным, разбрелись кто куда. И в этот раз неизведанное не заставило себя долго ждать.

Далее рассказ поведу от лица водителя «Нивы»:

Так как день был жаркий, я решил подъехать поближе к озеру (болоту) у самого основания склона холма (начало «Стрелы №1»). Завел и тронулся в сторону водоема. Дальше водитель ничего не понял. Как со всего размаха – хлоп, провал, темнота. Очнулся я от того что вода уже вовсю просачивается через форточки в салон. Машина утонула в болоте по капот. Когда это произошло – не помню. На берегу бестолково бегают товарищи. Потом они помогли мне выбраться из машины.

А случилось вот что. При абсолютно безоблачном небе произошло затемнение неба неизвестной природы, причем каждый описывал это явление по своему: некоторые наблюдали потемнение (и даже зафиксировали его на видеокамеры), а у некоторых просто почему-то потемнело в глазах и сильно заболела голова. «Пострадавший», находящийся за рулем, просто отключился. При этом уже тронувшаяся «Нива» у всех на глазах быстренько заехала в болото. На ближайшей дороге был пойман «КАМАЗ» и за 1000 рублей было договорено, чтобы он своим тросом вытащил «Ниву» из болота.

Придумали. Сделали. После чего почему-то у «КАМАЗа» при попытке буксировки рвется трос, причем его зацепка, оторвавшись от «Нивы», со всей дури хлещет по водительскому стеклу, разбивая его в дребезги, при этом чуть не убив водителя «КАМАЗа». Незадачливый «камазист» в шоке уезжает, при этом не забыв получить свои деньги. Правда на прощание пообещав из деревни прислать своего друга уже на «Беларуси».

В конечном итоге «Беларусь» к вечеру вытаскивает Ниву из болота. Не правда ли, запоминающаяся веселая поездка? [5].

В состояние «отключенного сознания» во время одного из своих полетов (в 2006 году) попал и Виктор Пылявский. Вот как это произошло.

Привычно взлетев, парапланерист приступил к выбору направления полета. Затем, как ему показалось, практически в следующий момент, аппарат почему-то весьма ощутимо тряхнуло. Как позже выяснилось – это двигатель параплана переключился с забора топлива от основного бака на аварийный отсек (обеспечивающий полет на протяжении примерно десяти минут).

Осмотревшись, Виктор обнаружил, что летит почти на максимальной высоте и над совершенно ему незнакомым районом. Внизу раскинулся почти сплошным ковром какой-то хвойный лес. Основной топливный бак пуст. А это значит, что параплан находился в крейсерском непрерывном полете почти полтора часа. Нужно срочно садиться, но непонятно куда.

Каким-то чудом парапланеристу все же удалось вписаться между деревьев и все же сесть на землю, лишь слегка зацепившись куполом своего парашюта за раскидистые ветки. Связи с базовым лагерем не было, но, впрочем, в этих местах это обычное дело. Потом кое-как сложив свой крупногабаритный аппарат, Виктор наугад отправился на поиски людей. Все же Среднее Поволжье – место довольно плотно заселенное, и, как потом выяснилось, от места старта он улетел не очень далеко. В конечном счете, люди нашлись, оказали «потерявшемуся пилоту» помощь с аппаратом, а потом даже привезли его к месту старта.

Позже, анализируя сложившуюся ситуацию, Виктор пришел к выводу, что после набора высоты, он почему-то «отключился» (попал под воздействие «летуна»?) и на автомате продолжал полет, пока не выработалось топливо в основном баке. Хорошо, что высоту набрал максимальную и только потому не напоролся на стволы деревьев или не повис на проводах многочисленных в этих местах линий ЛЭП. Толчок подключившегося аварийного блока весьма вовремя вернул его в сознание, а то бы неизвестно чем все это закончилось.

Еще из любопытного, связанного с данным местом, один из исследователей в электронной переписке с автором припомнил июльскую поездку 2007 года, проходившую по маршруту от поселка Красный Яр к подножию Раковской горы (на территорию куда и проецировалась байка о «Стреле Тохтамыша»). Именно тогда при помощи широкополосного радиосканера историком О.В. Ратником в диапазоне, кажется, от 4000 до 5000 кГц, был несколько раз зафиксирован необычный радиосигнал. Первоначально он длился примерно 1,25 секунд, а пауза до следующего составляла 2,5 секунды. К сожалению, автор не является специалистом в радиотехнике и потому не может оценить точность приводимых параметров.

В какой-то момент сигнал изменился (изменились соответственно и его параметры) и через динамик стало довольно четко слышно многократно повторенное слово, по своему звучанию напоминающее, что-то вроде «Мгля-ки». Окончание «ки» – было долго тянущимся. Более того, казалось, что данное слово произносилось (причем с разной скоростью и интонациями), то мужским, то женским, то вообще детским голосом… Эти странные сигналы были записаны О.В. Ратником на стандартные магнитофонные кассеты и еще ждут своего анализа.

В это же время в разных местах плато наблюдались выбросы каких-то многочисленных столбов газопылевой смеси. Помнится эти столбы очень мешали проводить какую-либо съемку. В поднявшейся пыли дышать становилось все труднее, и группа поспешила покинуть данный район.

Последующий поиск в интернете значения слова «Мгляки» позволил обнаружить лишь игровых персонажей современных компьютерных игр, означающих «существо из тумана».

Однако самарский исследователь нетрадиционных верований К.И. Серебренитский (в телефонном разговоре с автором) припомнил, что старожилы на Самарской Луке однажды упоминали связку: Рахи (в значении Страхи) и их порождение – помохи/мгляки.

Отталкиваясь от информации, что мгляки, помохи и мгла это что-то общее, обнаруживаем у Даля, что данное понятие известно примерно с середины девятнадцатого века. Помохи/мгляки/мгла – роса, вредная для хлебов («От помохи бывает пустоколосье»).

Более того, причины возникновения помохов, а также физическая сущность этого явления сегодня мало изучены. Можно предположить, что современная агрономия дала им совсем другое название. В то же время, все равно непонятно, кем и с какой целью данное слово транслировалось в эфир? Тут, к сожалению, нет даже рабочих версий.

Для дочитавших до конца данный материал – бонус. Самое яркое личное впечатление, оставшееся лично у автора от исследования территории, где находятся контуры стрелы, приводится далее. Вот отрывок из авторской книги «Легенды Самарского Заречья. Маяки времен» (2011 год):

Когда с организацией лагеря было закончено, а наши спутники завалились спать, мы (исследователи Игорь Павлович и Олег Ратник) решили немного «прогуляться» по ближайшим окрестностям. Июльские ночи светлы, а идти по ровной каменистой степи одно удовольствие…

Прошлись. Сделали круг, и когда впереди вновь показалась наша палатка, первой реакцией стало радостное удивление: «Вот здорово. Как быстро назад дошли. Теперь и чайку прохладного глотнуть можно»…

На фоне крутого склона холма (условного наконечника стрелы) наша палатка с характерным изломом внешнего полога была хорошо видна.

Тишина и покой, и никакого движения. Темнеет чуть приоткрытый клапан центрального тамбура. Уходя, мы специально оставили его не застегнутым, чтобы потом ночью не возиться с тугими застежками-молниями. Вокруг никакого движения. Намаявшись за день, наши товарищи спят…

«А вот и наша палатка», – обратился Игорь Павлович к Олегу Ратнику. Тот невнятно пробурчал: «Вижу, мол». И мы были уже готовы поочередно нырнуть в нашу «палатку», когда раздался резкий скребущийся звук. Кто-то из нас на что-то наступил. Стали светить под ноги. Выяснили, что на нашем пути всего-навсего оказалась старая пустая пластиковая бутылка.

Ничего интересного. Но когда мы подняли головы, то палатки и вместе с ней значительной части территории, прилегающей к склону, уже не было.

На какое-то время исчезновение палатки повергло нас в настоящий шок…

Вот была палатка, в которую мы чуть не вошли, а теперь видим в том месте, где она, казалось, стояла столь прочно, просто обрыв. И шагни мы вперед, под палаточный полог, лететь бы нам вниз по крутому склону, лететь до самого дна оврага. И хорошо, если бы при этом мы не напоролись на стволы засохших деревьев, словно специально «украшавших» склон в этом месте…

Стоим, глазами хлопаем, понять ничего не можем. Потом Ратник утверждал, что, увидев палатку, сразу понял, что это вовсе не наша палатка. И даже объяснил почему. С его точки зрения, во-первых, мы не могли так быстро вернуться назад. Во-вторых, возвращаясь обратно, мы сначала должны были увидеть машину, потом неубранные вещи, а уж потом только палатку. В-третьих – слишком тихо было вокруг, а наши спутники, даже когда спят – то звуков много, да и богатырский храп стоит на всю округу…

Ну ладно, постояли, вниз в овраг посветили, и дальше двинулись вдоль склона, лагерь искать. Идем, происшествие обсуждаем. Потом назад обернулись, а по «телу стрелы» и словно по нашим следам туман с северо-востока двинулся. Да не просто туман стеной, а такое ощущение, что по степи в шахматном порядке движутся небольшие, метра два высотой туманные смерчики. Движутся и словно к нам, медленно, но упорно. И появилось ощущение, что там, очень далеко, кто-то огромный и невидимый двигает туманом, уперев в наши спины тяжелый недобрый взгляд. Одним словом, показалось, что попали мы под какое-то необычное воздействие.

Причем последовательность событий (временной поток) тут был прямо противоположный обычному – сначала «явление», потом воздействие. А здесь все было словно наоборот.

Посмотрели мы на эти смерчики, и как-то нехорошо нам стало…

Шаг прибавили. Туман вроде бы и отстал. А впереди «острие стрелы» показалась. И вдруг со стороны ближайшего озера, куда овраг или старый ров уходят, луч света появился, да яркий такой. Иголку в камнях искать можно. По траве шарк, и каждую мелочь высветил. Дугу прочертил. Исчез. Потом снова чиркнул. Такое ощущение, что на том берегу озера маяк заработал.

Что, думаем, за чудеса такие – кто, когда, а главное, зачем на том берегу озера вообще маяк поставить мог? Кому в этом мелком водоеме в голову мысль придет плавать?

Стали смотреть. Наш «маяк» вроде как от воды взял и сдвинулся, да по полям куролесить принялся. Сдвинется так где-то на полтора километра, остановится и начинает кружиться, в своем движении освещая окрестности.

Мы посовещались и решили, что это, вероятно, кто-то на машине ночной охотой балуется. Заехал прямо в поле и светом фар живность пугает. Дичь как запаникует, из укрытия выбежит, тут охотники ее и подстрелят.

В пользу высказанной версии свидетельствовало то обстоятельство, что данный объект, как нам показалось, главным образом двигался по местным проселочным дорогам или непосредственно вдоль них.

Но тихо. Не слышно шума мотора, да и хлопков стрельбы не слышно. А ведь ночью звуки разносятся хорошо. Да и какой смысл через озеро, через овраг, тупо вверх по склону светить. Тут даже если что вспугнешь, подстрелишь – то потом просто не достанешь.

Ну, наши «ночные охотники» покрутились по периметру холма и вроде бы как уехали. А мы вскоре дошли до лагеря. Здесь все как положено.

Увидели сначала машину, потом вещи, а уж затем нашу палатку. Все нормально. Ребята, похрапывая, спокойно спят…

Последующие попытки объяснить данные наблюдения можно разделить на две условные группы. Первая версия – наблюдаемая нами «палатка» и «маяк» являлась всего лишь оптической проекцией нашей вполне реальной экспедиционной палатки с места ее установки чуть дальше на край «стрелы» к обрыву, где восходящие тепловые потоки, омывающие холм, были особенно сильны. «Маяк» – проекция света фар машин на удаленной трассе.

Вторая версия – «фантомная палатка» и «маяк» существовала только в нашем воображении. И для их «проявления» был задействован механизм, оказывающий непосредственное воздействие на мозг. Тем более что-то подобное уже ранее наблюдалось в этих местах» [6].

Но вернемся к описанию наблюдений, сделанных той ночью.

Мы уже готовились ко сну. И автор уже собирался забраться в палатку и нырнуть в спальник, когда Олег Ратник заметил, что непосредственно в направлении, куда удалились наши «ночные охотники», в небе появился странный блуждающий огонек. Кто это был – Патавка-бусь, зачем-то покинувший Рачейскую гряду, или какой-то его дальний родственник с территории Самарской Луки – Эй-вся? [7].

Интересно отметить, что последующие посещения данного района мало что добавило к осмыслению «природы» самой Стрелы, но частично обогатило местный фольклор. Так, например, появилась байка о скале или фрагменте скалы, внешне напоминающей человеческую голову. Тут важно, отметить, что эта «голова» была довольно хорошо видна, например, через оптику биноклей, но совершенно не воспринималась простым не вооруженным взглядом.

Что это? Фантазия? Вымысел? Или нечто иное? Но ведь, как было установлено автором в 2024 году, примерно таким же образом дело обстоит со скалой-головой в устье Коптевого оврага [8]. И здесь единственное исключение, что последняя была уже неоднократно зафиксирована на фотоаппарат, а «Раковскую голову», вроде бы пока зафиксировать так и не удалось.

Еще раз следует подчеркнуть, что все попытки пригласить в этот район представителей профессионального историко-археологического сообщества как столичных, так и региональных, успехом не увенчались. Ехать на местность специалисты дружно отказывались, впрочем, как и работать с накопленным фото-видео материалами. Главная мотивация отказов – большая занятость и не включение этих объектов в планы работы.

В любом случае, с точки зрения автора, необычные завершенное замкнутое контурное изображение явно претендует на статус природно-исторического памятника.

Литература

1. Настинка К. Под Самарой найден военный лагерь Тимура Завоевателя [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://samara.aif.ru/society/details/127372. Дата обращения: 04.06.2025.

2. Еременко С. Космическая «Стрела Тохтамыша» // Аргументы и Факты. 2007. №28 (1393).

3. Столяров А.Ю. Наска. Гигантские рисунки на полях. М.: Вече, 2013. 288 с.

4. Джеймс П., Торп Н. Тайны древних цивилизаций. Энциклопедия, М.: ЭКСМО, 2001. 624 с.

5. Стрела Тохтамыша на космоснимках [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://velosamara.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41470&start=20 Дата обращения: 04.06.2025.

6. Павлович И.Л., Ратник О.В. Легенды Самарского заречья. Маяки времен. Самара: ООО «Книга», 2011. 180 с.

7. Павлович И.Л. Мифический летун – фотофиксация в небе [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.ufo-com.net/publications/art-14623-mificheskii-letun-fotofiksacia-nebe.html. Дата обращения: 31.05.2025.

8. Павлович И.Л. Скала-Голова в самарских быличках [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.ufo-com.net/publications/art-14468-skala-golova.html. Дата обращения: 31.05.2025.

1

1