Эй-вся или огневики урочища Чурокайка

Архетипические образы огненного змея в поволжском фольклореСтранных и порой весьма фантастических историй о летунах и огневиках, проецирующихся непосредственно на территорию Самарской Луки, известно довольно много. В свое время самарский журналист М.Н. Кроз даже собирался их представлению посвятить отдельный фильм из запланированного им большого цикла «Необычное в Поволжье». Позже данную идею пытался реализовать самарский блогер О.А. Ракшин (см. серию фильмов, снятых под эгидой кинокомпании «Русь ТВ», в частности, фильм «В гости к шишигам») [1].

Вот одно из свидетельств верований в летунов, в свое время, обнаруженное на территории Самарской Луки (а главное, литературно зафиксированное) одним из создателей национального парка Самарская Лука кандидатом биологических наук Ю.К. Рощевским: «Летуны на просторах Самарской Луки известны под именем Эй-вся… Вот они для людей опасны. Мама рассказывала, когда наши ходили зимой в Самару, – Эй-вся боялись» [2, с. 213].

Устойчивую память об Эй-вся, на местности фиксировал исследователь Самарской Луки этнограф К.И. Серебренитский. Он обнаружил, что в этих местах долгое время сохранялись следы весьма экзотических для Поволжья и Урала верований.

Вот что обнаружил исследователь: «На протяжении последних трехсот лет в Самарской области, а главное непосредственно на Самарской Луке, постепенно собирались приверженцы практически всех основных тайных и апокрифических учений России. Словно их что-то тянуло сюда... Также любопытно отметить, что основные волны заселения Самарской губернии совпали с главными линиями распространения тайных учений и формирования катакомбных исповеданий… Именно здесь долгое время сохранялись очень экзотические верования в огненных змеев, людей-змеев, а также в людей-медведей» [3].

В другой своей работе исследователь отметил: «В Среднем Поволжье в народной памяти сохранился образ волшебного существа (Рах, Урук, Ракша), живущего где-то глубоко под землей. Это крайне опасное для людей существо, одно из воплощений «огненного змея». Чаще всего он появляется в подлунном мире в образе «призрачного старца», «медведя-человека» или даже «змея-человека» [4].

В 2018 году в Самаре на одном из заседаний по теме «Необычное в Поволжье» в клубе «Kruga.net» (проходившем под руководством Константина Шерстнева), Кирилл Серебренитский вновь развил тему летунов Эй-вся.

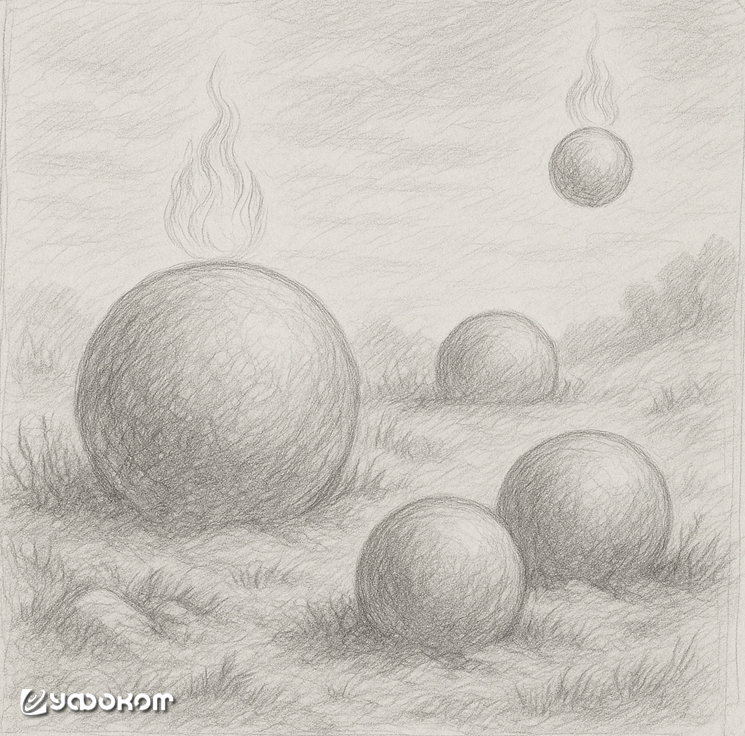

Кирилл Серебренитский указал, что некоторые летающие, огненные шары есть определенный вид колдовского умения: «Такие шары, порой переливающиеся всеми цветами радуги, некоторые колдуны творят силой своей «воли». Колдуны направляют его на человека, и шар, рассыпавшись о свою жертву, вызывает весьма опасные заболевания». Частично подобные воззрения поддерживали и другие исследователи, например, М. Власова в своей книге «Новая Абевега Русских суеверий» [5]. Отталкиваясь от данного предположения, в частности, можно относительно легко понять историю появления некоторых топонимов, закрепившихся на территории Самарской Луки.

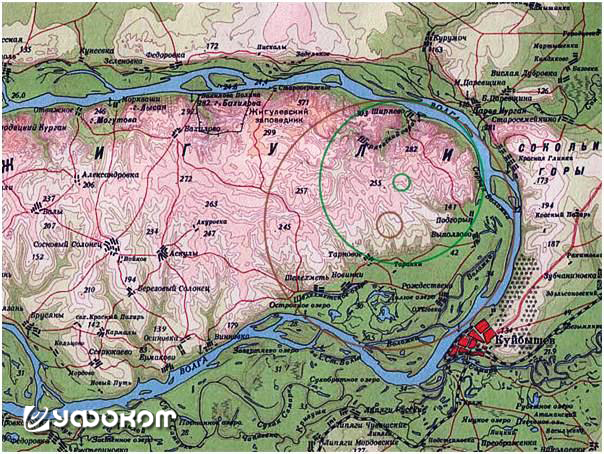

4 декабря 2024 года автор имел протяженную телефонную беседу с Кириллом Серебренитским, где исследователь вновь вернулся к данной теме. Этнограф обратил внимание, что на территории Самарской Луки у некоторых представителей старшего поколения, в период 1991–1997 годов еще сохранялись совсем старые, а также относительно старые топонимы, имеющие тенденцию к своему взаимному замещению. И вот что интересно, совсем старые топонимы описывали местный ландшафт именно так, как он тут видится с весьма большой высоты.

Так, например, в ходе беседы Кирилла Серебренитского с местной бабушкой Аграфеной Любишкиной, 1898 года рождения (старообрядкой Спасова толка из с. Сосновый Солонец Ставропольского района Самарской области), последняя, не только называла эти топонимы исследователю, но даже указывала направление движения к обозначаемым ими местам, объектам и территориям. В частности, к топонимам (фиксирующим контуры отдельных объектов и территорий именно так, как они видятся здесь с воздуха) можно было отнести названия: Змейка, Штаны, Ворота, Труба, Волчья карта, Кабан, Медвежий угол, Львова гора, Верблюд-гора и др. На вопрос исследователя, откуда Аграфена сама узнала все эти названия, старушка ему охотно отвечала, что еще в детстве слышала их от своих родственников и, в частности, непосредственно от своей бабушки, которая вроде бы «еще помнила времена самого Наполеона».

При этом более молодые жители различных селений Самарской Луки (в том числе местные лесники и егеря) этих топонимов не только не знали, но даже не могли представить себе, как бы они могли сформироваться, а уж тем более закрепиться у местного населения. Тем более, что все эти топонимы тут весьма неустойчивы, в связи с резкой сменой проживающего здесь населения.

В данной связи, вероятно, самый яркий пример, – это замещение совсем старого топонима Верблюд-гора, на просто старый (хотя также дореволюционный) топоним Козьи рожки, а в советский период вновь возвращение к топониму Верблюд-гора.

Вот что по этому поводу пишет исследовательница Л.И. Криволуцкая:

Над скальным уступом большим зеленым бугром поднимается горб, а фрагмент обнаженной скалы очень похож на склоненную голову верблюда. Раньше это сходство было еще более выразительным – в очертаниях каменной головы угадывался характерный нос и отвислая губа. Эти детали природной скульптуры позднее отвалились. Важно отметить, что на этой Верблюд горе множество давно заброшенных штолен… [6].

В «Путеводителе по Самарской Луке» по поводу Верблюд-горы уже говорится следующее: «В 3 км ниже п. Ширяево Жигулевскую гряду разрезает ущелье Козьего оврага, вдоль северного склона, которого к реке Волга спускается узкий каменный гребень горы Верблюд. При наличии воображения в ее контурах и впрямь можно усмотреть голову и горб верблюда. Но судя по старым фотографиям, первоначально гребень больше напоминал крепостную стену, на месте которой в результате ломки камня образовались остроконечные пики (именно они и именовались Козьи рожки)» [7, с. 66].

Интересно, что по личному восприятию самарского парапланериста Виктора Пылявского данная гора действительно приобретает отчетливо различимые контуры лежащего на земле верблюда, но это наблюдается лишь с воздуха, при подъеме на высоту примерно в километр и выше.

Если рассматривать эти совсем старые топонимы, то складывается впечатление, что в прошлом жители данных мест либо сами много «летали» над Самарской Лукой (что представляется маловероятным), либо самым тесным образом общались с теми, кто когда-то над этой местностью «летал».

В данной связи этнограф Кирилл Серебренитский и высказал предположение, что, возможно, используя летающие огненные шары, местные колдуны хорошо представляли себе, как выглядит местность их проживания с воздуха. Именно они и дали образующим ее объектам соответствующие названия, а те устойчиво закрепились в памяти простого народа.

Жаль, что в свое время исследователь так и не довел свои изыскания до публикации, хотя бы на просторах интернета. Так что данная работа по мере своих возможностей попытается исправить эту досадную оплошность.

Кордон Чурокайка

Развивая данную тему, хочется еще раз вернуться к воспоминаниям самарского краеведа Б.В. Кельменева. Интересующиеся обычно слушали его весьма пространные байки, да и рассказы, просто развесив уши.

На территории Самарской Луки краевед почему-то особо выделял кордон Чурокайка (Чарокайка или Чарокайский лес – место вполне реальное, хотя и географически довольно условное). Укажем, что район урочищ Чурокайка с давних времен пользовался особой фольклорной славой. Кто-то называл его «Ведьминым лесом» и даже размещал здесь урочище Кереметь, а кто-то считал, что тут находится центр малопонятной геологической аномалии, в свое время породившей не много не мало, а весь современный Жигулевско-Сокский горный массив.

Стоит ли удивляться, что с этим местом было связано множество самых разнообразных, а порой и весьма фантастических баек.

Там, за туманами

Борис Владимирович с особым восторгом рассказывал об удивительных туманах, создаваемых (или, как он выражался, – генерируемых) Чурокайкой.

А порой земля тут начинает разогреваться, все сильнее и сильнее, и если присмотреться, то можно увидеть, как текут по склонам холмов и даже по дну оврага – «светящиеся ручейки», чем-то напоминающее потоки классической раскаленной вулканической лавы.

А еще, говорил краевед, там есть ущелье, где рождаются Летуны – местные их почему-то называют Эй-вся. Но это все старые сказки, невежественные предрассудки, в которые только романтики могут верить... Ведь по представлениям самого Б. В. Кельменева местные летуны – это просто большие шаровые молнии. А весь большой Ширяевский овраг (куда непосредственно и входит кордон Чурокайка) – это только вершина крупного старого тектонического разлома. Вот тут энергия по нему вверх и поднимается, а в местных скалах – она каким-то образом фокусируется.

И вот что еще некогда рассказывал Б.В. Кельменев (не знаю, правда, откуда он все это брал, но обычно повествовал он очень красиво):

Там (в районе кордона Чурокайка), есть такая долина (или большой овражный распадок – называется Аусин лог). А по его склонам и на дне лежит множество каменных сфер. Они все различного размера. Некоторые полностью открыты, и дождем омываются, а некоторые из земли только своими верхушками торчат. Так вот, их трогать категорически нельзя. Старики говорят, что это и есть окаменевшие летуны. Но как я уже отмечал, все это просто байки… А вот что действительно важно! Иногда, чаще всего летом, особенно перед сильными грозами, загораются на этих каменных сферах огни. Они чем-то маленькие свечи своим внешним видом напоминают.

Напомним, что согласно местным поверьям, записанным еще в начале ХХ века самарским краеведом Ф.Т. Яковлевым – волшебные горящие свечи отмечают места, где люди исчезают или они «указывают» дорогу к призрачному городу [8]).

Потом, в какой-то момент в пламени такой свечи начинают образовываться как бы маленькие капельки (чем-то напоминающие ртутные капли). Они растут, между собой сливаются, формируя все больший и больший шар, и постепенно поднимаются вверх над пламенем горящей призрачной свечи.

Один. Два. Три. Потом как-то их сразу много. Так что в какой-то момент образуется целый рой. Приближаться к ним в этот момент ну никак нельзя – сгоришь. Да то и понятно, ведь это же шаровые молнии. А формируются они здесь поскольку Жигулевские горы стоят на старом тектоническом разломе. И энергии тут выделяется немереное количество…

Сформировавшийся рой потом куда-то улетает. И обычно огненных шаров здесь нет. Хотя место то и тогда посещать не рекомендуется. Нехорошо тут. А при невезении можно здесь нарваться и на «припозднившийся» шар…

Развивая данную тему, Борис Владимирович на основании личного опыта утверждал, что в этих местах многие видят необычное, в частности, огненные шары, да и многое другое. Тогда почему о них так мало рассказов, а уж тем более их фиксаций?

Хотя, например, один из интернет-пользователей как-то обнаружил и переслал автору в личной переписке следующую информацию:

Кроме световых столбов в окрестностях Ширяево бывают другие светящиеся объекты: шары и псевдолуны. Эти шары чаще всего появляются группой в пять шаров. Четыре больших и ярких, пятый – маленький, подвижный, он то появляется, то пропадает… Они появляются тесной группой от двух до пяты штук, различной окраски и яркости. Особенно часто наблюдается зеленый цвет. Их высота колеблется от метра до пяти, диаметр около двух метров.

Но подобные свидетельства крайне редки, поскольку обычно большинство людей почти мгновенно забывают о наблюдавшемся ими необычном явлении. Скорее всего, это следствие какого-то сложного и пока малоизученного, но уже описанного в литературе, воздействия…

Шар в туристическом лагере

В данной связи Борис Владимирович вспоминал, как в юности тренировался в одном из молодежных туристических лагерей, располагавшемся в районе горы Верблюд – Крестовой поляны на Самарской Луке.

Полдень. Лето. Жара. Народ, оставшийся в лагере, прячется в тени. Вдруг над костровым местом появляется светящийся шар. Большой. Размером примерно с перезревший астраханский арбуз. Цвет – мутновато-беловатый, с какими-то переливами. Висит прямо над котелками и словно маятник у больших часов туда-сюда покачивается. Кто-то из ребят его первым увидел. Закричал. Тут все, кто в лагере был, из палаток повыскакивали. Глазеют, но близко подходить не спешат. А шар тот, вдруг лучики испускать стал, постепенно поднимаясь вверх и смещаясь в сторону распадка, ведущего к реке Волга. Окраска летуна с белой постепенно менялась на красновато-оранжевую. А в какой-то момент этот шар просто исчез. После чего «лагерное население» своими делами занялось.

Лишь лагерная собака не могла долго успокоиться. Она долго то выла, то принималась громко лаять. И Бориса Владимировича тогда сильно удивило, что некто из «наблюдателей» даже мнениями о произошедшем практически не обменялся между собой. Даже его хороший приятель, первым выскочивший из палатки и в возбуждении воскликнувший: «Гляди! Что это?!» и тот позже повел себя странно. Он никак не прокомментировал происшествие, что совершенно для него было нехарактерно, а занялся чем-то у костра. Так вот, затем выяснилось, что он просто ничего из произошедшего не помнит! Меня тогда его реакция сильно поразила. Он не шутил, не врал, а реально все забыл. Он действительно ничего из «явления шара» не мог вспомнить, даже своего собственного возгласа. А позже выяснилось, что «явление шара» вообще мало кто запомнил. И похоже, что те, кто хоть что-то помнили, вовсе почему-то не желали говорить об этом.

Потапыч

Сегодня представляется, что одной из наиболее интересных поездок автора непосредственно по территории Самарской Луки явилось посещение им урочища Чурокайка летом 1992 года.

В то время среди туристов именно этот район славился своими необычными туманами (якобы порождаемых здесь крайне интенсивным «радиационным выхолаживанием»). Согласно рассказам, именно в этих туманах обычно и происходили различные необычные истории.

Нашей группе тогда даже повезло наблюдать этот местный туман. Тут он очень напоминал густой, плохо перемешанный кисель, который клубился по распадкам, сползал по крутым склонам отвершков оврага, словно стремился заполнить собой все окружающее пространство.

Местный лесник (или егерь), обитавший тогда на кордоне и оставшийся в памяти под прозвищем Потапыч, с пониманием отнеся к нашему приезду, а также планируемым поискам. Вот только знал он немного, а может просто не хотел говорить лишнего по интересующей нас теме необычного. Это был уже относительно немолодой человек, чем-то весьма схожий с достопамятным доктором Ливси, из популярного в последние годы СССР увлекательного мультфильма «Остров сокровищ» (1988 год).

Все у него было «хи-хи», «ха-ха», да характерное «охо-хо-хо»…

Старый водоем (предположительно экспериментальный гидродром тридцатых годов ХХ столетия) ищете? Да, вроде, есть тут такой… Ха-ха, только там кабаны балуют. Смотрите они ведь и напасть могут… Убегать вам тогда придется, быстро, ну просто очень и очень быстро. Хи-хи, а вы вообще-то можете быстренько бегать то?

И дальше все в таком же духе и стиле.

К слову, этот давно пересохший водоем, нам удалось обнаружить довольно легко. Это было почти укрытое, многолетним лесным мусором большое овальное пространство, охваченное относительно хорошо сохранившейся земляной обваловкой. А в его юго-западной части виднелось довольно много каких-то основательно проржавевших труб. Некоторые из них были еще закрыты массивными металлическими заглушками… Так же были следы каких-то малопонятных металлических конструкций. Возможно, что это и были следы «легендарной фактории Сергеева»? Много информации – тут было не добыть.

Говорливый Потапыч тут же рассказал нам и о каких-то старых «господских дачах»: «Ха-ха-ха! Фармазоны там раньше жили…». Впрочем, история этого места ему была неизвестна, соответственно также как и нам. К настоящему времени там остались только какие-то довольно обширные подвалы со стенами, выложенными бутовым камнем.

Лесник даже подробно объяснил нам, где эти ямы можно найти. Но, несмотря на нашу настойчивость и предварительно составленный довольно подробный план, первоначально обнаружить эти «руины» нам не удалось. Такое впечатление, что опять нас что-то крутило, вертело и от нужного места всякий раз просто куда-то отводило.

Закончилось все это тем, что мы все же сумели упросить лесника съездить непосредственно с нами и все показать конкретно на местности. Что тот, в конце концов, и сделал. Потапыч лично показал нам останки каких-то старых сооружений – подвалы или ямы, выложенные крупногабаритным бутовым камнем весьма странной конфигурации. К сожалению, от поездки сохранилась только одна позднее автором оцифрованная фотография.

Диковинки урочища Елгуши

Возможно, что именно об этих «фундаментах» в свое время говорил автору вышеупомянутый исследователь К.И. Серебренитский: «Между п. Аскулами и п. Сосновым Солонцом (ближе к п. Аскулам) есть сравнительно небольшой четырехугольный фундамент, – он засыпан землей, но о нем знают трактористы и комбайнеры (поскольку есть опасность на него напороться). Говорят, что это – тоже барский дом. Вероятно, это остатки усадебного дома князя Долгорукова… И там до сих пор могут храниться уникальные реликвии, связанные с пропавшими регалиями императора Наполеона, а так же таинственным кладом князей Орловых-Давыдовых…».

Конечно, мы спрашивали Потапыча и про местные скалы, столь часто упоминавшихся в различных рассказах.

В частности, некоторые туристы рассказывали о скалах, в которых даже был водопад! Но вот что для нас еще более интересно – некоторые из скал якобы были украшены барельефами больших человеческих голов. Хотя открытие скалы-головы, что столь специфически «проявляется» лишь на фотографиях в окрестностях Коптевого оврага, заставляет совершенно по-иному относиться к рассказам об диковинах урочища Елгуши [9].

Сложилось впечатление, что лесник сначала основательно задумался (вот только интересно – о чем?), а потом вновь принялся смеяться… Военные? Да были они в тех местах в войну когда-то. Там вроде бы располагалась позиция каких-то экспериментальных дальнобойных орудий. Дорога туда? А вот не было туда никогда дороги… А снабжали ту часть, сбрасывая грузы на парашютах с низколетящих самолетов, как партизан в Беларуси (вот ведь что и как завернул).

Любопытно отметить, что о позициях военных на Елгушах имеется по крайней мере одна из немногих литературных фиксаций событий тех времен:

В урочище Верхние Елгуши, на большой Г-образной поляне, рядом с сосновым бором, можно найти следы окопов для орудий, скорее всего здесь во время войны в 1941–1942 годах была расположена зенитная батарея для защиты города Куйбышева и его окрестностей от возможных налетов. Ручей (длиной около 2 км), протекающий в 300 м от окопов, полностью обеспечивал воинскую часть хорошей питьевой водой [10].

Эй-вся

Как бонус для дочитавших статью до конца еще две записи об Эй-вся.

Вот первая. Погожим днем группа молодых туристов (главным образом это были студенты местных вузов) двигалась по относительно несложному маршруту: село Рождествено – урочище Чарокайка – Ширяевский овраг – Каменная чаша. Прекрасный летний день. Хорошее настроение и погода, казалось бы, а что еще желать во время похода?

В какой-то момент по дороге нашим туристам стали попадаться некие довольно большие камни и даже фрагменты небольших скальных останцев, которых тут вроде бы вовсе и быть не должно. Потом появились намеки на скалы. (Ах, эти легендарные скалы урочища Чарокайка, как часто они фигурируют в местных быличках!). Деревья и кусты пошли довольно густо. Ребята подивились, а затем посовещались и решили, что должно быть немного отклонились от намеченного маршрута, в малопосещаемую область. Ну, ничего страшного. А когда туристы продрались через очередные густые кусты и орешник, то вышли на небольшую полянку. Очень, ну очень странное место.

Тут как будто все было затянуто сильно перегретым паром. Над лесом марево стоит. Все дрожит и плывет, а на дальнем плане даже вроде как заснеженные горы прорисовались. А над теми «нарисованными горами» висит что-то вроде большой Луны, весьма необычного окраса. Правда, все это им долго рассматривать не пришлось. Впереди, в кустах, вдруг как зашумит и перед ошеломленными туристами, откуда не возьмись, появился огромный жуткий косматый медведь…

Впоследствии все дальнейшие события описывали его по-разному. Кому-то показалось, что медведь встал на задние лапы, а кому-то, – что зверь припал брюхом к земле и при этом еще словно весь пламенем объят… Туристы моментально побросали все, что было можно, и, не думая о товарищах, в дикой панике просто разбежались в разные стороны. Тогда главным им было оказаться подальше от этого страшного зверя. Одним словом, сложилась крайне неприятная ситуация, впоследствии приведшая к тому, что данная туристическая группа быстро распалась.

Конечно, как позже выяснил М. Н. Кроз, молодые люди прекрасно знали, что на Самарской Луке давно нет крупных опасных зверей, а медведей здесь вообще последний раз видели лишь где-то в середине девятнадцатого века.

Позже, уже в ходе обсуждения данной истории, было высказано предположение, что, скорее всего, туристы столкнулись не с живым реальным медведем, а с неким фантомом или призраком. Ну, сами представьте себе сложившуюся ситуацию – кто будет сохранять спокойствие, оказавшись перед столь грозным и пугающим хищником?

В конце 80-х годов ХХ столетия в ходе поиска на просторах Самарской Луки легендарного камня Аусина В.И. Степанов услышал любопытный рассказ. Вот его суть. Группа туристов, в одном из отвершков не то Аскульского, не то Ширяевского оврага, вышла на небольшую каменистую полянку.

Что их тогда сразу поразило – на этой полянке совершенно не было какой-либо растительности: кустов, деревьев и даже сорной вездесущей травы. Зато, практически в центре свободного пространства стояла каменная скульптура, изображавшего какого-то большого, очень большого зверя. Кому-то показалось, что это медведь, а кому-то привиделся огромный кабан.

Но в любом случае, эта скульптура была в удивительно хорошем состоянии. И при этом, каких-либо других следов человеческой деятельности или просто пребывания (даже старого бытового или туристического мусора) на поляне совершенно не наблюдалось.

Первая реакция – удивление, восторг. Кто-то из туристов, охваченный эмоциями, даже умудрился забраться на эту скульптуру. Используя имеющиеся у них пленочные фотоаппараты, туристы сделали несколько фотографий. Но, как выяснилось позже, кадры с «медведем» или «кабаном» почему-то взяли, да и не получились. Последнее обстоятельство находит явную перекличку с местными байками о «не фиксирующемся медведь-камне» [8, 9].

А затем как-то очень быстро и без явно выраженных причин настроение у «первооткрывателей» испортилось… В переливах марева жаркого летнего дня им стало чудится всякое. И кто-то из ребят даже увидел в небе летуна… Пересиливая себя, туристы еще некоторое время бестолково покрутились на поляне, а потом как-то очень поспешно ушли оттуда. Однако настроение у ребят и после продолжало портиться и настолько сильно, что свой данный поход они поторопились завершить как можно быстрее…

Поскольку этот рассказ территориально проецировался на относительную близость к поселку Аскулы (а исследователь В.И. Степанов, вслед за местным краеведом Емельяновым, считал, что Аскулы – это искаженное Асхулы – то есть, «большой город»), то вполне допускалось, что в этих местах могли сохраниться какие-либо элементы довольно древней культуры.

Таким образом, из представленного материала возникает большой соблазн предположить, что летуны и Эй-вся являются своеобразным «ключом» к пониманию сути большого блока необычного, включая странные радиосигналы, появление и полеты НЛО, проявления необычных миражей и фантомов, а также других неидентифицированных явлений. Их устойчивое присутствие в локальном фольклоре может указывать на длительное взаимодействие человека с феноменами, природу которых наука не способна пока однозначно интерпретировать. В этом контексте становится особенно актуальной задача междисциплинарного анализа: на стыке фольклористики, геофизики и уфологии.

Литература

1. В гости к шишигам [видеофильм/видеозапись] / ООО «Медиа Корпорация Русь ТВ» // Легенды и мифы Самарского края [Электронный ресурс]. – URL: https://rystv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=27 – Дата доступа: 12.06.2025.

2. Рощевский, Ю. К. Народная проза Самарской Луки / Ю. К. Рощевский. – Тольятти, 2002. – 360 с.

3. Серебренитский, К. И. Предания о пещерных старцах Самарской Луки / К.И. Серебренитский // Самарская область. Этнос и культура: информационный вестник. – 1996. – №1. – С. 30–33.

4. Серебренитский, К. И. Самый древний язык, или Ходы к тайнам мистического сознания глубинной России / К.И. Серебренитский // Новый Водолей. – 1996. – №32. – С. 3.

5. Власова, М. Новая Абевега Русских суеверий / М. Власова. – СПб.: Северо-Запад, 1995. – 382 с.

6. Криволуцкая, Л. И. По куйбышевской области / Л. И. Криволуцкая. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 173 с.

7. Самарская Лука: путеводитель. – Самара: Издатель Андрей Шепелев, 2007. – 77 с.

8. Павлович, И. О некоторых миражах, фантомах и видениях, наблюдавшихся в Среднем Поволжье / И. Павлович // Уфоком [Электронный ресурс]. – URL: https://www.ufo-com.net/publications/art-14237-miraji-srednego-povoljia.html. – Дата обращения: 22.06.2025.

9. Павлович, И. Скала-Голова в самарских быличках / И. Павлович // Уфоком [Электронный ресурс]. – URL: https://www.ufo-com.net/publications/art-14468-skala-golova.html. – Дата обращения: 10.03.2025.

10. «Зеленая книга» Поволжья: охраняемые природ. территории Самар. обл. / Сост. Захаров А. С., Горелов М. С. – Самара: Кн. изд-во, 1995. – 350 с.

Отдельно выражаю особую благодарность в стимулировании обработки данного материала проекту «Уфоком». Именно благодаря ему и был подготовлен к выпуску первый книжный вариант «Самарских баек о летающих огненных шарах» (который пока ждет своего издателя).

1

1