«Вот где “чудо” бы состряпать: обновить отцов лет на пять…» (антирелигиозные частушки и стихи об обновлениях икон 1920–1930-х гг.)

О том, как частушки 1920–1930-х годов помогают обнаружить неизвестные ранее локальные чудесаС самых первых лет установления советской власти стали возникать антирелигиозные произведения устных жанров, которые бытовали наряду со старым традиционным фольклором. Одно из центральных мест в этот период заняла частушка, продемонстрировавшая напряженную и острую борьбу нового мировоззрения со старым, а также выплеснувшая в простых и понятных словах весь спектр социальных противоречий. Антирелигиозные частушки носили зачастую откровенный агитационный характер, подрывали основы веры, изображали в неприглядном свете служителей культа [13. С. 8–9]. Идеологическая цензура быстро нашла опору в частушках, которые в наибольшей степени выражали протестные настроения сельского населения. По мнению К. А. Богданова, социальная востребованность этого вида народного творчества заключалась в том, что она даже в тенденциозно идеологизированном виде сохраняла свою прагматическую и жанровую привлекательность для широкой аудитории [4. С. 181].

Частушки, а также иные формы стихотворной сатиры и агиттекстов активно использовались уже в 1920–1930-е гг. как действенный элемент антирелигиозной пропаганды. Часто в газетах встречались также фельетоны на околоцерковные темы, «письма в редакцию» от неравнодушных граждан, с глаз которых «спала пелена», и т. д. Среди всего этого жанрового многообразия в послереволюционное время всё больше стали обособляться тексты, разоблачающие церковные чудеса и «хитрые поповские обманы, направленные прежде всего на увеличение доходов [духовенства]» [13. С. 8].

Одна из самых массовых волн обновлений икон, крестов и церковных куполов в новейшей истории пришлась на 1920–1925 гг. Началась она, по всей вероятности, в восточных регионах Украины, но быстро охватила всю страну, а также распространилась на юг России [5. С. 33–45]. К 1923 г. число таких случаев на Украине исчислялось тысячами, если не десятками тысяч.

Не реагировать на них в самых разных печатных изданиях и даже в кинематографе1 было невозможно. Но когда речь идет о стихотворных произведениях, посвященных чудесам, обращает на себя внимание еще один интересный момент – можно обнаружить отсылки к тем или иным событиям, которые в силу табуированности темы не появлялись ни в каких других источниках. Например, лишь по косвенным данным можно судить об обновлении иконы в д. Старые Бобовичи Новозыбковского района Брянской области примерно в 1934–1935 гг. Об этом событии остался настоящий «обновленческий цикл» из пяти частушек: «У подпечи Сяврюка / Понавилась икона / Надо нашего попа / Прогнать, как Гапона»2; «Сколько слухов тут было / Обнавления Николая, / Зато бати так дали / До “8” мая»; «Потянули поп с монахом / Бочку из водою / Чорт нам дал святой манаше / Связаца с ерундою»; «Столько было тут невзгод / С этим обновлением, / Задурманить поп хотев / Етим приведением»; «Мы не верим в чудеса, / Мы не верим вракам. / И пошел отец Прокопий / В дураках с монахом». Как предполагают О. В. Белова и Л. Л. Степченков, эти тексты вполне могут быть в будущем дополнены письменными документами и устными свидетельствами, но пока остаются единственным известным упоминанием об этой вспышке чудес [2. С. 108].

Вероятно, одним из первых, кто отметил тексты частушек об обновлении икон и куполов церквей на Украине в собственно фольклорном бытовании, был В. В. Стратен [16. С. 145–164]. Он пишет, что именно население деревни оказалось наиболее восприимчиво к мистическим настроениям, охватившим Украину в 1921–1925 гг. Однако и в городах (Киеве, Одессе, Харькове и др.) распространились рассказы об обновлении икон и куполов, которые в некоторых случаях приводили к появлению «насмешливых частушек». Так, после обновления купола на одесском соборе (24 августа 1923 г. [5. С. 39]) были записаны частушки, распеваемые мальчишками в толпе: «Я выхожу на улицу / И слышу, что случилося: / На Соборной площади / Икона обновилася. / Икона обновляется, / За свечки все хватаются. / Попы же без стеснения / Всем делают обновление3. / Икона обновляется, / За карманы все хватаются. / На Соборной площади / Воришки наживаются» [16. С. 162]. Как указывала В. Билецкая, подобное же чудо с обновлением купола харьковской Вознесенской церкви в том же 1923 году4 стало причиной возникновения в Харькове такого же творчества: «На Вознесенской шум и гам: / Обновился божий храм. / Бабы бегают, кричат, / На обновление глядят» или «Кумпол ярче все сияет, / Батя радостно вздыхает. / Как по Лопани-реке5 / Едет поп на сундуке» [3. С. 40].

В украинских газетах 1920-х гг. автору данной статьи также встретился6 целый ряд юморесок, частушек, а также приближенных к ним по форме агитстихотворений в разных жанрах об обновлениях икон и церковных куполов, на которых хотелось бы остановиться немного подробнее, рассмотрев наиболее вероятный контекст их возникновения.

Ни в одном из рассматриваемых текстов нет конкретного указания, были они заимствованы из народной среды или сочинены по агитзаказу. Некоторые разбираемые далее примеры похожи на «тексты к праздникам» или «по случаю» (заказной фольклор) и явно не рассчитаны на живое (песенное) исполнение, а вот со сцены в клубе вполне могли быть прочитаны. Мы условно приписываем их авторство тем людям, которые указаны в конце каждой подобной публикации.

В газетах лишь для немногих текстов указан конкретный жанр. Так, стихотворные формы В. Раскатова в киевской газете «Красная Армия» и Скамского в одесской газете «Молодая гвардия» позиционировались как частушки (несмотря на их отличающуюся от частушечной метрику), других прямых указаний на жанр ни в одной из статей нет. Все тексты рассматриваются в публикациях как отдельные произведения без каких-либо дополнительных комментариев, кроме частушки из антирелигиозного фельетона В. Коряка, впрочем, и там не указано, откуда именно она могла быть заимствована. Фельетон посвящен критике сообщений о так называемом Калиновском чуде, произошедшем летом 1923 г.7 В тексте фельетона упоминается, что раньше обновлялись только иконы, приводится эта частушка, а далее указывается, что теперь это уже пройденный этап, «движение» приобрело системный характер и эпизодические случаи обновлений сменились, как пишет Коряк, «крестовыми походами» (хрестовi походи).

Помимо частушки, приведенной в фельетоне Коряка, четыре текста из нашей выборки были опубликованы с краткими пояснениями. Произведение за авторством некоего Никиты, опубликованное в газете «Красная Армия» (Киев) и написанное, если судить по вводному слову, после японского землетрясения8, в результате которого в числе прочих «погибли белые атаманы Меркулов и Семенов, со своими приверженцами», «песнопения» Ал. Мазутного высмеивали обновление иконы в с. Дымовка, частушка Скамского появилась после обновления купола церкви на углу Старо-Портофранковской и Тираспольской улиц в Одессе (см. далее в статье), а стишки Рабкора Чмарева стали откликом на обновление купола Сретенской церкви в Киеве.

Так, одно сатирическое антирелигиозное стихотворение стало реакцией на конкретное происшествие (его можно датировать 1923 – началом 1924 г.) в с. Дымовка Николаевского района Львовской области, где «попы объявили икону члена КНС9 Постолатия обновившейся». Вероятно, образцом здесь послужили тексты, подражающие церковным песнопениям, которые, как отмечают О. В. Белова и Л. Л. Степченков, в среде клира могли играть мнемоническую роль, а в светской среде исполняться как пародии10 [2. С. 109].

Стихотворение под названием «Вонмем!»11, появившееся в газете «Красный Николаев» (г. Николаев), повествует от том, что именно произошло: «Как у дяди Постолатия / Вдруг нашла святая братия / Обновление. / И решили все старухи / Приложиться, что есть духу / Для спасения. / А попы за обновленье / Обирали населенье / Престарательно. / ‹…› / И попы, под этим знаком / В день прошли верст 20 с гаком / Расстояния. / Как случилось так, что ныне / На селе идут картины / Надувательства. / Вот где “чудо” бы состряпать: / Обновить отцов лет на пять / За старательства» [9. С. 5].

Из приведенного текста явствует, что история получила широкий резонанс и сюда ходили с крестными ходами из окрестных населенных пунктов, отстоящих от деревни как минимум на 20 км. Люди оставляли в селе богатые приношения: «Калачи в селе сбирали / И карманы набивали / Замечательно. / А церковный сторож славно / На спине таскал исправно / Все даяния» [9. С. 5].

Реальные сроки за «организацию чудес» в то время получили многие священники, а, например, в Царицынской губернии (в 1925 г. переименована в Сталинградскую) в конце 1920 г., вскоре после массового обновления икон, были арестованы и в 1921 г. расстреляны сразу несколько представителей духовенства, в том числе иеромонах Матфей (Олейник)12 [5. С. 35]. Расстреливали не только священников, но и тех, у кого выявлялись обновившиеся иконы, например, в 1937 г. таким образом расстреляли «кулачку» Евдокию Юрьеву в Западно-Сибирском крае за то, что «пропустила агитацию о том, что начинает обновление золоченая икона» [17. С. 150, 221]. И всё же интересно, что события в с. Дымовке были обыграны именно в форме подобного стихотворного текста; какой-либо другой публикации об этом случае нам обнаружить не удалось.

Однако зачастую говорить о каком-то событии, которое легло в основу того или иного стихотворного текста, не представляется возможным, и фельетоны в стихах оказывались общей реакцией на массовые сообщения из различных регионов. Так, харьковская газета «Рабочая Украина» в августе 1923 г. поместила на своих страницах стихотворение М. Сазонова о прокатившихся по стране обновлениях икон: «Одна труха все ниже клонит – / Ведь, за спиной десятков шесть… / Об “обновившейся” иконе / Разносит первой всюду весть. / Слетает шорох с губ бескровных: / – Вот крест, все видела сама… / И вот – среди кликуш церковных / Невиданная кутерьма. / Молебны, крестный ход, поклоны / И чадные свечей лучи… / А ей-бы от отца Ионы / Обещанное получить… / Кормиться надо-же-ж старухе… / А “обновления” шум исчез, / Она в толпе разносит слухи / О новом “чуде из чудес”» [14. С. 2]. Газета как бы дает собирательный образ старушки-богомолки, которая, как писали в прессе, наиболее часто распространяет слухи о чудесах.

Впрочем, схожий образ возникает и на страницах газеты «Красная Армия» (Киев), только здесь говорится об ожидании обновления денежных знаков: «Две богомольные старушки, / В церковные засунув кружки / Дензнаки “аннулированных лет” / (Господь, мол, обновит и денежный билет!) / И истово крестясь пред каждою иконой, / Речь завели об оной» [10. С. 2]. Автор этих стихов (он подписался просто как Никита) в очередной раз транслирует читателю мысль о корыстолюбии таких старушек, которые ждут не чуда самого по себе, а чудесного обогащения.

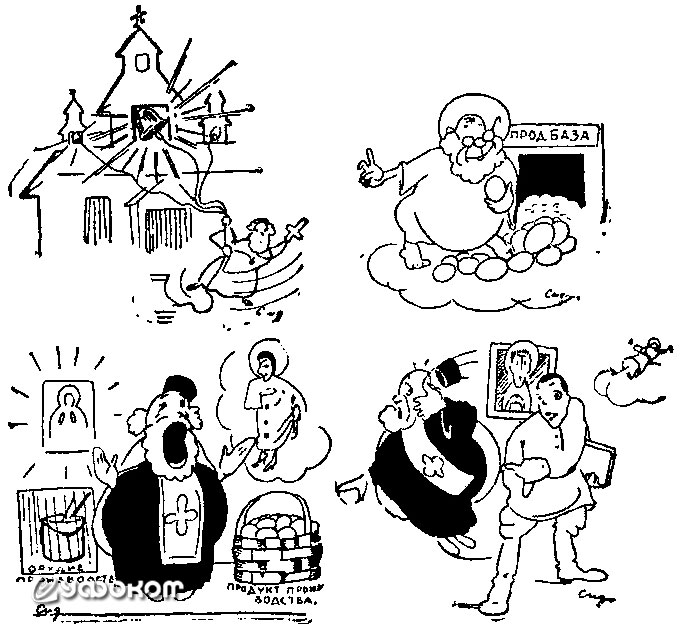

Другой герой таких текстов – естественно, комсомолец или комсомольцы («комса»). Они выводят всех на чистую воду, разоблачают темные делишки попов, именно благодаря этим деятелям мы узнаем, что чудо – на самом деле ловкая манипуляция и действие самих священников. В этом отношении очень показательно стихотворение, появившееся в киевской газете «Пролетарская правда» (№ 72 от 30 марта 1924 г.) в сопровождении нескольких карикатур: «В церкви, на краю села / Звон во все колокола. / Мигом собрались ребята, / Бабы, парни и дивчата. / Поп Балда, раскрывши рот, / Стал дурачить тут народ: / – “Дети, – бог решил послать / Нашей церкви благодать”: / Обновились две иконы… / Вы, молитвам на подмогу / Приносите в жертву богу / Масло, яйца и творог – / Это очень любит бог. / Вдруг, откуда ни возьмись, / Комсомолец вышел смело / И попу испортил дело. / “Неужель в башках у вас / Не мозги, а кислый квас?”» Имя попа тут совершенно очевидно заимствовано из пушкинской «Сказки о попе и о работнике его Балде». И далее так же, как в сказках, «откуда ни возьмись» появляется комсомолец, однако пеняет им за веру в сказки: «Бросьте верить разным сказкам, / Жить поповскою указкой». Слова героя советского времени оказывают воздействие: «Комсомольца все послушали, / Яйца, масло… сами скушали» [7. С. 3].

В большом количестве статей и фельетонов об обновлении икон на Украине в 1920-е гг. авторы не находят ничего остроумнее, чем обыграть тему беспробудного пьянства рассказчика, либо так или иначе касаются вопроса о самогоноварении на селе. К такому же приему, но уже в частушках, прибегает и В. Коряк в харьковской газете «Вісти ВУЦВК»13 (№ 284 от 16 декабря 1923 г.): «Iшла сестра Секлета / – Та повз Петрову хату. / Глядить сестра Секлета / Народу так багато… / …Було таке сіяннє… / Горілка ще варилася. / Тоді, тоді, голубоньки, / Окона обновилася» [8. C. 2]. Схожие мотивы звучат и у В. Раскатова: «Обновления зрел я / Картиночки: / У попов обновились / Ботиночки… / У диакона – слава / Иконочке!.. – / Обновилось ведро / Самогоночки!» [12. С. 2].

Еще одним чудесным событием, отраженным в сатирических стихотворениях, стали обновления церковных куполов. Одному из подобных чудесных явлений, имевшем место в Мещанской церкви на углу Старо Портофранковской и Тираспольской улиц в Одессе, посвящены «частушки14 из местной газеты «Молодая гвардия» за июнь 1927 г.: «Посудите-ка, не глупо-ль / Стали действовать попы? / Обновив церковный купол, / Ждут сочувствия толпы…», «Собралось народу много, / А попы молодчики / Говорят! – “Сие от бога!” – / Врут – от позолотчика…», «Мимо церкви шла комса, / Номерок подстроила: / Много-ль эти “чудеса” / Вам устроить стоило?» [15. C. 3]. Упомянутая здесь церковь была взорвана в 1930-е гг. и до настоящего времени не сохранилась, как не осталось и свидетельств об обновлении ее купола, так что эти частушки – пока единственное уникальное сообщение о произошедшем. Интересно, что основная волна обновлений куполов в украинских городах пришлась на 1923 г., позже сообщения об обновлениях практически исчезают, снова обновления отмечаются, например, в Харьковской области в 1929 г. [5. С. 37–39, 67]. О том, когда именно произошло обновление купола Мещанской церкви, достоверно неизвестно, но можно предположить, что в год публикации частушек.

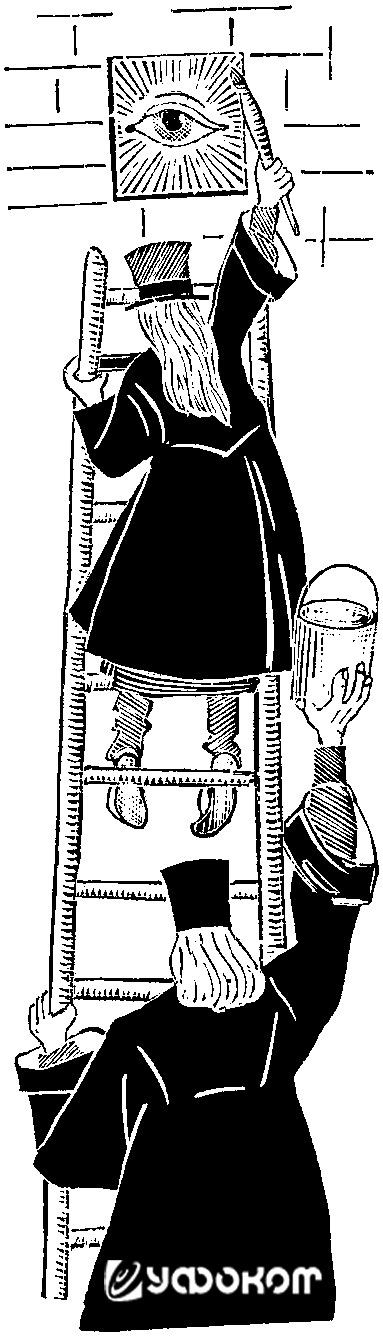

Однако обновление купола Сретенской церкви, произошедшее в июле 1923 г. в Киеве, стало, пожалуй, одним из наиболее резонансных событий такого рода [5. С. 37–39]. Изменение внешнего вида куполов наблюдали тысячи людей, и чтобы пресечь стремительно распространяющиеся слухи, несколько газет в спешном порядке высмеяли это событие в стихах и частушках. Газета «Красная Армия» (Киев) предположила, что причиной всему являются действия «дьяка с пономарем»: «Глянь! На куполе златом / Церкви в честь Сретенья / Лазит дьяк с пономарем; / Будет “обновленье”!» [18. С. 2]. В свою очередь, днепровская газета «Наковальня» опубликовала об обновлении куполов чрезвычайно длинное стихотворение за авторством Рабкора Чмарева, где были, например, и такие строки: «Отец Иосиф чай хлебал / С своею попадьею, / Как вдруг дьякон прибежал / С газетою “Звездою”. / «Смотрите, чудо из чудес: / За этими строками: / Господь знаменье шлет с небес / В борьбе с большевиками. / Во знак греховных дел и зла, / Творимых в эту пору, / Он обновляет купола / Сретенского собору». Упоминаются здесь и обновления икон: «Ведь, нынче люди хитрецы, – / Пожалуй, угадали, / Что давеча и вы, отцы, / Иконы обновляли». Стихи, в числе прочего, отсылают к обновленческому расколу в Русской православной церкви: «Когда б задумал Саваоф / Свершить такое чудо: / Церковных “обновить” отцов / То было бы не худо. / Зачем для РСФСР / Не “обновляет” их он, / Ведь “обновился” ж, например, / Преосвященный Тихон». Сам факт чуда называется здесь «просто вздором»: «А я, – сознательный рабкор, / Решил весьма тактично, / Что это, чудо – просто вздор, / Затем, что непрактично» [11. С. 3].

Как в обычных газетных статьях, так и в частушках не было единодушия в том, кого именно «винить» в обновлении куполов. Здесь уже трудно было представить в качестве главной подозреваемой старушку, поэтому предполагалось, что причиной обновления являются либо сговоры священнослужителей, которые ночью красили купол, либо же естественные атмосферные явления в сочетании с распространением на куполах «особых микроорганизмов» и скоплений плесени, которые, отмирая при «неблагоприятных условиях», якобы могли обнажать блестящую поверхность. Вот какой текст (обозначенный в газетной статье как «частушка»), к примеру, был опубликован на страницах киевской газеты «Красная Армия» за подписью В. Раскатова: «Ах, не место земного / Тут пyпа-ли?.. / Совершается чудо / На куполе… / И стою я пред трудной / Задачкою: / – Уж не выстиран купол-ли / Прачкою?.. / Обновился иною он / Мерою… / Грозовой-дождевой / Атмосферою… / Освежило дождем / Позолоточку… / Вот и взяли болванов / В работочку…» [12. С. 3].

В «частушках» упоминаются и различные способы, которые, с точки зрения властей, использовали «обновители» икон. Как правило, это подручные средства, имеющиеся чуть ли не у каждого (лук, деревянное масло, обычная тряпка, смоченная водой, марганцовка и т. д.): «Сам я в детстве / С набожной бабкою / Обновлял все иконочки / Тряпкою… / Только плюнь и протри – / Вот явление! – / У иконы – смотри, – / Обновление… / А протрешь кислотою / Марганцевой… / Не узнать Пресвятой! / Стала глянцевой… / Все старухи бегут / К нашей хатушке… / – Приложиться-бы к глянцевой / Матушке!» [12. С. 3].

Таким образом, массовое обновление икон и куполов нашло свое отражение в многочисленных частушках и стихах 1920–1930-х гг. Некоторые из них посвящены известным и описанным в средствах массовой информации случаям (например, обновлению куполов Сретенской церкви в Киеве, Одесского Спасо-Преображенского кафедрального собора или харьковской Вознесенской церкви), другие же изредка помогают обнаружить неизвестные ранее локальные чудеса (обновление церковного купола Мещанской церкви в Одессе, обновление иконы в с. Дымовка Николаевского района Львовской области и в д. Старые Бобовичи Новозыбковского района Брянской области). В стихотворных произведениях высмеиваются как мошенники, скрывшие истинную причину чуда (богомольная старушка, поп, попадья, дьякон, «позолотчик» купола, церковная кликуша и др.), так и доверчивые граждане, которые жертвуют иконам деньги, делают приношения или участвуют в крестных ходах. Массовому читателю внушается мысль о полнейшей несостоятельности чуда и о том, что все принесенные ими дары забирают священнослужители. Авторы стихов создают не только новый жанр частушки о чудесах, но и его положительных героев – комсомольцев, или «комсу». Наверняка создание подобных текстов было массовым явлением 1920–1930-х гг. и в других регионах бывшего СССР, особенно тех, которые наиболее часто фигурировали в сводках о чудесах.

Примечания

1. Например, в 1924 г. на Украине вышла кинокартина «Хозяин Черных скал» (режиссер П. Чардынин), в которой потерявшая возлюбленного девушка оказывается в монастыре, где ее переодевают в Божью Матерь и, инсценируя обновление иконы, пытаются нажиться на толпе паломников, жертвующих обители деньги [1. С. 3].

2. Здесь и далее сохранена орфография оригинала.

3. Явно – неточная запись; по-видимому: «Свершают обновление». – Прим. редакции журнала «Художественный фольклор».

4. По разным данным, 19 июля или 16 августа 1923 г. [5. С. 39].

5. Лопань – река в Харьковской области Украины и Белгородской области России, левый (самый крупный) приток р. Уды.

6. Систематической и целенаправленной работы по фиксации именно стихотворных произведений об обновлениях икон автор данной статьи не вел. Все рассматриваемые в статье примеры встретились на страницах газет случайно в рамках разрабатываемой нами темы о своеобразных волнах обновлений икон (подробнее см.: [5]).

7. Калиновское чудо – появление слухов о кровоточащем кресте возле с. Калиновка Подольской губернии. Подробнее о Калиновском чуде и сопутствующих ему обновлениях икон см.: [6. С. 151–167].

8. Японское землетрясение, или Великое землетрясение Канто, – сильное землетрясение (магнитуда 8,3), произошедшее 1 сентября 1923 г. в Японии. Название получило по региону Канто, который пострадал сильнее всего.

9. КНС – Комітет незаможних селян, комнезам – организации сельской бедноты на Украине в 1920–1933 гг.

10. Впрочем, нужно отметить, что в украинской прессе того времени такие «песнопения» могли именоваться всё же частушкой, так как аналогичный по структуре текст за авторством В. Раскатова назван «обновленными частушечками» [12. С. 3].

11. Литургический возглас, произносимый диаконом (при его отсутствии священником) в определенные моменты богослужения.

12. Арестован по обвинению в мошенническом обновлении икон и «подрыве мероприятий».

13. Всеукраинский центральный исполнительный комитет (ВУЦИК) – высший законодательный, распорядительный, исполнительный и контролирующий орган государственной власти УССР в период между Всеукраинскими съездами советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Действовал с 1917 по 1938 г.

14. Так они названы в самой газете.

Литература

1. Арбенин. Театр и искусство. Кинокартина «Хозяин Черных скал» // Червоний шлях [Елисаветград]. 1924. № 3, 1 апр. С. 3.

2. Белова О., Степченков Л. Фольклорное наследие Смоленщины (по материалам 1920–1950-х гг.) // Край Смоленский. 2020. № 2. С. 104–112.

3. Бiлецька В. З студiй над сучасними пiснями // Етнографічний вісник. 1926. Ч. 2. С. 38–43.

4. Богданов К. А. Vox populi: фольклорные жанры советской культуры. М., 2009.

5. Бутов И. С. Ареал чудес: волны обновлений икон в XIX – первой половине XX века: монография. Минск, 2018.

6. Бутов И. С. Калиновское чудо: динамика влияния представлений о «чуде» на духовную картину мира населения Украины (по материалам украинских газет 1920-х годов) // «Homo Eurasicus»: в системах «картин мира» / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. СПб., 2021. С. 151–167.

7. Каспаров К. Как комсомолец испортил попу дело // Пролетарская правда [Киев]. 1924. № 72, 30 марта. С. 3.

8. Коряк В. Релігійна пропаганда // Вісти ВУЦВК [Харків]. 1923. № 284, 16 дек. С. 2.

9. Мазутный Ал. Обновление святых карманов // Красный Николаев [Николаев]. 1924. № 1189, 24 дек. С. 5.

10. Никита. Японское землетрясение или богомольных мозгов сотрясение // Красная Армия [Киев]. 1923. № 739, 12 сент. С. 2.

11. Рабкор Чмарев. Обновление // Наковальня [Днепр]. 1923. № 3, 28 июля. С. 3.

12. Раскатов В. Обновленные частушечки для блаженной старушечки // Красная Армия [Киев]. 1923. № 697, 22 июля. С. 3.

13. Русское народное поэтическое творчество против церкви и религии / сост., вступ. ст. и примеч. Л. В. Домановского и Н. В. Новикова; отв. ред. В. П. Вильчинский. М.; Л., 1961.

14. Сазонов М. Обывательщина // Рабочая Украина [Харьков]. 1923. № 55, 18 авг. С. 2.

15. Скамский. Частушки об обновлении // Молодая гвардия [Одесса]. 1927. № 146 (21 июня). С. 3.

16. Стратен В. В. Творчество городской улицы // Художественный фольклор. Вып. 2–3. 1927. С. 145–164.

17. Фаст М. В., Фаст Н. П. Нарымская голгофа: материалы к истории церковных репрессий в Томской области в советский период. Томск; М., 2004.

18. Шалоплут В. С колбасы // Красная Армия [Киев]. 1923. № 709, 5 авг. С. 2.

Опубликовано: Бутов И. С. «Вот где “чудо” бы состряпать: обновить отцов лет на пять…» (антирелигиозные частушки и стихи об обновлениях икон 1920–1930-х гг.) // Живая старина. – 2022. – №1. – С. 47–50.

1

1