Рассказы о кладбищенских привидениях в белорусской народной традиции (по данным экспедиций проекта «Уфоком» и фольклорных архивов Республики Беларусь)

От «фосфорных» столбов до поющих мертвецовПривидения (призраки) уже давно стали неотъемлемой частью белорусского мифологического пейзажа и на протяжении столетий отражают отношение местного населения к смерти, душе и «иному» миру. Как пишет этнограф И. Г. Углик, антропоморфные, зооморфные и огненные здани и привидения могут появляться в маргинальном и культурном пространствах. После захода солнца они имитируют человеческую деятельность или зовут за собой. Автор призывает не смешивать их с локальными привидениями (к которым причисляет, например, Черную даму Несвижского замка или Даму с собачкой Кревского замка) [4: 88]. Доктор филологических наук И. А. Швед отмечает, что кладбище – один из локусов, который больше других притягивает к себе нечистых духов [15: 32]. В первую очередь по той причине, что это – пограничная зона между этим и тем светом [10: 503–507].

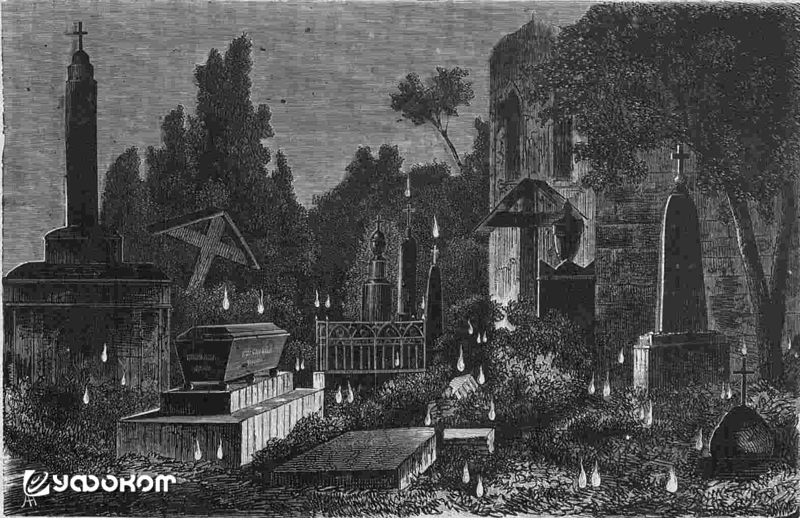

Еще К. Мошиньский писал о том, что мерцающие во тьме кладбища огоньки считались у жителей Речицкого Полесья душами похороненных там добродетельных людей [16: 490]. Однако современные фольклористы, фиксируя сами рассказы, не так часто обращаются к анализу и систематизации этих текстов в последующих публикациях. Обычно такие былички публикуются в тематических подборках какого-либо сборника (например, в разделе о зданях, «ходячих покойниках», нечистой силе, чертовщине, душах усопших и т. д.) или общем массиве зафиксированных в каком-либо регионе текстов. В частности, Е. М. Боганева привела запись о встрече с двумя «женщинами в белом» возле кладбища у д. Слободка Октябрьского р-на Гомельской обл.1 в своей монографии, поместив их в раздел о «ходячих покойниках» [9: 124]. Представлены они и в шеститомном издании «Традыцыйная мастацкая культура беларусаў» (в группах быличек о «заложных покойниках», зданях, страхах и др.) [12: 647; 13: 468–469; 14: 424].

Целый раздел (41 запись) посвящен быличкам о зданках2 и в книге «Полацкі этнаграфічны зборнік», где представлена народная проза белорусов Подвинья [11: 113–131]. Зданкi могут появляться в форме человека или огней в различных сакральных местах (в частности, на кладбищах). В числе прочего они могут принимать форму женщины в белых одеждах [6: 44]. Стоит отметить, что в раздел о зданках не вошли и рассказы о встречах c появляющимися на могилах белыми столбами3.

В сборнике «Былички Белорусского Поозерья» в разделе «О чертях и всякой чертовщине» можно найти текст о женщине в белом, сидящей на кладбищенской ограде и при приближении рассказчика начавшей увеличиваться в размерах4 [3: 20–21]. Здесь же встречаются записи о трех людях в белом, поющих «нездешние песни» на кладбище5 [3: 44], белом слупе на могиле, который преследовал информанта6 [3: 35], и др. Рассматривая демонологические представления жителей Гомельского Поднепровья, К. Осадчая также пишет о белом столбе, который преследовал человека, и названном в публикации «душой утопленника» [1: 84].

Одна из немногих попыток классификации таких рассказов предпринята составителями сборника «Народная демонология Полесья» Л. Н. Виноградовой и Е. Е. Левкиевской. Рассказы о белых столбах над могилами отнесены ими частично к разделам о «душе» и частично – о «блуждающих огнях» [7: 35–42; 8: 701–705]. Л. Н. Виноградова и Е. Е. Левкиевская указывают, что в виде огненного столба, стоящего над могилой, по рассказам жителей Полесья, якобы могла появляться душа только что похороненного члена семьи [8: 703]. Также такая «столбообразная» душа может встретиться и возле кладбища – это единственная ее ипостась в полесском регионе, которая признается вредной или даже опасной для человека: «она может преследовать человека и даже убить его; человек должен избегать соприкосновения с такой субстанцией, поскольку, попав в нее, он может заболеть или умереть». Подобный мотив распространен по всему Полесью, однако в его белорусской части встречается чаще, чем в украинской [7: 34–35]. В свою очередь, былички о каком-то человеке или женщине в белом помещены Л. Н. Виноградовой и Е. Е. Левкиевской главным образом в разделы о покойнике и «ходячем покойнике» [7: 38, 107, 120–121, 300, 335]. Авторы отмечают, что локус покойника связан с его могилой, как земным «филиалом» того света. В первую ночь после погребения он сторожит ворота кладбища, пока не похоронят другого умершего [7: 91].

Цель нашей публикации – ввести в научный оборот и структурировать большой корпус новых текстов (62)7 о призраках и типологически сходных с ними нелокализованных персонажах, привязанных к кладбищам (блуждающих огнях, «фосфорных» столбах и т. п.).

Среди проанализированных нами текстов имелись следующие наименования встреченных информантами бестелесных созданий: здань, зданя, прывiдзенiя, нячыстая сiла, огонь, во́гнiк, трупы́, пакойнiкi, мертвяк, мярцвiк, мертвецы, мертвая душа, нехта у белым, постаць, страх (страхi), чэрцi и др. Почти всегда они пугают или преследуют человека, реже просто показываются, задают какие-либо вопросы или просто поют. Среди причин, которые заставляли «мертвую душу» являться, также назывались свадьба родственников, совершенный при жизни аборт или смерть при родах. На них реагируют не только люди, но и животные, чаще всего лошади.

При всем многообразии таких рассказов, некоторые из них все же можно назвать типовыми. Призрака чаще всего видят в образе светящегося столба, возникающего на кладбищах или местах недавних захоронений. Разновидностью места дислокации фосфорных столбов могли быть также окопы, оставшиеся еще от Первой мировой войны. Считается, что после смерти таким образом выходит душа, фосфор, «фосфорт», дух человека, «газ человеческий», белы туман, «испарения после покойника», «такое скапленiе», нешта. Полагали, что фосфор «выходит» на третий день после похорон, «через сорок дней примерно» или до девяти дней. Столб по цвету может быть белым, голубым, зеленым, реже – прозрачным («як воздух»), либо на цвете вообще не акцентируют внимание. Эти столбы легче воздуха и их легко сдувает ветер («Вецер быў над возерам… I гэты стоўб ветрам пагнала»). Высотой они примерно с человека или выше, в одной из записей упомянут столб высотой «метры два, можа тры».

Вместо «столба» могут описывать и светящийся шар. Обычно про такие шары рассказывают, если упоминают появления НЛО или шаровой молнии. Например, в д. Петрилово Копыльского р-на Минской обл. нам рассказали про то, как люди утром встретили около кладбища шар и «усё ўродзе бы як агонь з шара».

В целом ряде сообщений столб или шар начинает преследование человека. Если речь шла о столбе, то их называли просто слуп или белы слуп (Кореличский р-н Гродненской обл., Червенский, Вилейский р-н Минской обл., Поставский р-н Витебской обл.), зялёненькi слуп (Логойский р-н Минской обл.), стоўб (Мядельский р-н) либо же фосфарны столб (Слуцкий р-н Минской обл., Малоритский р-н Брестской обл.); если о шаре – во́гнiк (Вилейский р-ны Минской обл.). Причем относительно характера перемещения говорили, что шар не летит, а катится по земле, а столб – идет или летит. В одном случае перед возникновением столба-преследователя на свежей могиле появляется и тут же исчезает большой заяц. Защититься и от столба, и от шара, в которых угадывается одна из ипостасей вредоносных покойников, можно было, спрятавшись за дерево: тогда преследователи с кладбища ударялись в его ствол и чаще всего пропадали. Однако в некоторых случаях они могли настигнуть свою жертву. Считалось, что это столкновение иной раз приводило даже к летальному исходу. Например, в Слуцком р-не столб окутал человека целиком, да так, что «яму няма, як дыхаць i ён разрыў серца там».

Другой способ защиты заключался в том, что на столб нужно было замахнуться чем угодно, что находилось в руках – «махнi на яго, разбей». В архиве ФЭАСНИЛ БрГУ встречается способ избавления от преследования этой сущности с помощью одежды: «скинув свой пинджак и давай махаты, шобы воно рассиялось». Бежать от фосфорного столба тоже нужно было своеобразно: не прямо, а наискосок («наiскось ёго»), иначе можно задохнуться от фосфора.

Интересно одно из «рациональных» объяснений движения столба: «Бабка сказала, что гэта выходзiць з чалавека фосфор, i, ён, еслi безветренная погода, стаiць, тела (?) як разганяць. А калi чалавек уцякае, ён робiць разражэнне воздуха. I гэты столб значыць фосфорны даганяе чалавека». Одному из информантов даже удалось взять в руки и рассмотреть этот «фосфор» с могилы «бабы Кавалихи». Фрагмент светился так ярко, что освещал нижние стволы растущих неподалеку берез. После того как комок был выброшен, информант обнаружил, что у него светятся пальцы8.

В записи из д. Черевки Мядельского р-на Минской обл. мать информантки преследует не шар, а здань в виде «белого человека», который выходит с кладбища. Когда женщина ускоряла свой шаг, «белый человек» тоже прибавлял ходу. Далее преследователь повел себя как описанные выше «шары» и «столбы»: когда женщина спряталась за сосну, здань ударилась в дерево, разбилась и пропала. При этом мать информантки утверждала, что это ходила душа умершего человека. Аналогичное поведение демонстрирует и фосфорный столб, который ускоряется, если человек начинает двигаться быстрее и замедляется, если человек останавливается, т. е. копирует его движения. В единичной записи из г. Слуцка Минской обл. информант после удара столба о дерево даже почувствовал «нясмачный запах мертвеца».

По мнению некоторых информантов, есть такой праздник, когда «фосфар, цi што, падымаецца i, гавораць, як гарыць што-небудзь». Однако, что именно это за праздник, женщина не вспомнила. Уверенно говоря про фосфор, информантка из Пуховичского р-на Минской обл., между тем, явно имела в виду призрак умершего, утверждая, что в этот день над кладбищем появилось зарево и «адзiн выйшаў»9.

Собственно, белые привидения, выходящие с кладбища и преследующие потом человека (в некоторых случаях, по мнению рассказчиков, причиняющие вред или убивающие), представляются нам еще одной разновидностью фосфорных столбов. Так, в д. Заперинье Пуховичского р-на Минской обл. мы записали быличку о «чалавеке з могiлкаў» во всем белом, который преследовал местную жительницу. Аналогичные фиксации имеются в Слуцком р-не Минской обл., Брестском р-не Брестской обл. и Пуховичском р-не Минской обл. Один раз упомянута девушка в белом халате, которая не пускала человека, а потом ударила его, после чего тот заболел. Появляются они помимо кладбищ также на братских могилах. Агрессивные привидения могут быть лишены выраженных морфологических признаков пола («цi то мужчына, цi то жанчына – не разабраць», «цi то мужык, цi то баба»), в этом случае их именуют: нехта или што-та белае. Кроме этого в текстах мы встретили следующие наименования белых привидений, которые не проявляли подчеркнутой агрессии к информантам: чалавек увесь у белым, человек в белом или люди в белом.

Впрочем, одежда привидений не обязательно бывает белой, встречается упоминание о женщинах в чем-то черном10, девочке в черном и др. Иногда говорится о том, что покойник появляется в той же одежде, в которой был похоронен или ее цвет вообще не указан. В отдельных случаях дополнительно упоминается белый шарф или головной убор – шляпа.

Реже выход привидения привязан к конкретным кладбищенским постройкам. Например, в д. Колпея Сморгонского района экспедиция нашего проекта зафиксировала легенду о погибшей еще во время Первой мировой войны11 молодой девушке, похороненной солдатами возле местной каплички. Ее здань выходила и всегда стояла в дверях кладбища, как говорили местные жители, «прасвяшчалася». Нечто похожее можно услышать и про капличку на кладбище в районе хутора Юхново Поставского р-на Витебской обл. В ней здавалася (выдавалася) – т. е. в этой капличке можно было увидеть некий призрак: «у белым усё стаяла». При этом информант не конкретизировал, был ли это мужской или женский образ, отметив только, что в этой каплице «хоронили панов».

Столб может превращаться и в неагрессивного призрака, причем его можно назвать двойником еще живого человека и предвестником будущей смерти. Вообще призраки-двойники не такая уж редкость на территории Беларуси. В Копыльском р-на Минской обл. мы записали быличку про то, как женщина ровно в двенадцать часов ночи увидела своего односельчанина в белом нижнем белье, который переходил улицу. Однако на следующий день этот человек отрицал, что куда-либо выходил из дома.

Белые привидения, впрочем, могут быть вполне вежливыми и задавать информанту обычные вопросы. Если ночью, при полной Луне идти возле кладбища, то также, по поверьям, можно услышать стон или плач некрещеного ребенка/младенца. Чаще всего от них защищались молитвой, обычным или троекратным крестным знамением, а некрещеному младенцу следовало дать имя либо скинуть с себя одежду. В одной из записей ФФМ УНЛБФ БГУ кладбищенский призрак не может переступить через оглоблю.

Выше мы уже писали о зафиксированной в Поставском р-не Витебской обл. быличке о трех людях в белом, которые пели на кладбище «нездешние песни» [3: 44]. Сходный по фактуре рассказ мы записали в Осиповичском районе Могилевской обл. Только здесь шла речь про то, что на одном из местных кладбищ пели похороненные еще во Вторую мировую войну солдаты или, согласно другой (более поздней) интерпретации, – женщина, которая умерла после ампутации ноги. Такие «поющие призраки» неоднократно встречаются в Осиповичском и соседним с ним Глусском районе Могилевской обл. Чаще всего рассказывали о песнях на одном из кладбищ в районе д. Птушичи Осиповичского р-на. Интересно, что в некоторых из рассказов информанты приводили даже строчки из песен призраков. В частности, в окрестностях д. Барбарово Глусского р-на женщина, проходя ночью мимо кладбища, увидела там белого светящегося ребенка на качелях, который пел:

Мяне мацi нарадзiла

Нехрышчону спаць палажыла.

В целом любовь к песням свойственна, скорее, ирландским призракам [5: 48–51, 55–57, 69–70, 71–72, 75–77, 81, 84, 87–90, 95–96, 130–131, 135]. В то же время здесь прослеживается явный параллелизм с песнями и приговорами русалок, одним из локусов появления которых также является кладбище [2: 43]. В частности, в архиве БФЭЛА имеется запись из д. Верхние Жары Брагинского района, в которой русалка качается на березе и припевает:

Менэ́ мáті породі́ла

Нехрі́шчену положі́ла.

У-та-та-тá, на Петрá Мáтка сќру попеклá [2: 42–43].

Однако у истории с «поющими призраками» в Осиповичском районе есть и еще одна интерпретация. В окрестностях аг. Дороганово Осиповичского р-на Могилевской обл. существовала легенда о «пане Казике», который некогда ездил на своей карете и при этом что-то напевал. Однажды кони понесли, он упал в воду и утонул, но вскоре женщины стали на предполагаемом месте катастрофы, которое называлось «На Пры́бары», или Польская речка, слышать его песни. Похоже, со временем характерную особенность призрака «пана Казика» переняли и другие окрестные призраки.

На фоне других выделяется рассказ А.В. Русиновича из Светлогорского р-на Гомельской обл., который поведал о том, что после Второй мировой войны видел около двенадцати часов ночи со стороны, где были убиты солдаты, гигантского, почти десятиметрового человека. Здесь можно заметить сходство с рассказами об очень высокой фигуре Божьей Матери, появляющейся на полях сражений, нагибающейся и оплакивающей павших воинов. В целом этот мотив перекликается с зафиксированной в д. Ломачино Оршанского р-на Витебской обл. записью о быстро увеличивающейся в размерах и в итоге ставшей огромной, женщине в белом [3: 20–21].

В нескольких записях также упоминаются свечения на кладбищах. Если на кладбище горит огонь, то он выглядит неестественно, не дает искр, а вокруг стоит полнейшая тишина. Есть и альтернативная интерпретация свечений на кладбищах – это сияет выходящее из земли золото. В этом случае нужно идти к его источнику и можно взять столько драгоценного металла, что и домой не унесешь.

Таким образом, мы ввели в научный оборот и структурировали 62 полевых записи о призраках и близкородственных им персонажах, локализованных преимущественно в пространстве кладбища. Приведены их номинации, выявлены и описаны структурно-семантические модели внешнего облика и модусы взаимодействия их с человеком.

Представленные материалы значительно расширяют имеющийся массив текстов и позволяют выявить как повторяющиеся фольклорные мотивы, так и некоторые уникальные региональные особенности кладбищенских привидений. При этом действия «фосфорных» или «светящихся» столбов и шаров представляют собой довольно устойчивый мотив, широко фиксирующийся не только на Полесье, но и по всей территории Беларуси. Эти столбы и шары обладают характерными признаками, заключающимися в визуальной неоформленности, изменчивости размеров, способности к преследованию и потенциальной летальности. Повторяющиеся элементы таких рассказов и используемый сценарий защиты (прятаться за дерево, замахиваться на них, использовать одежду и т. д.) позволяют говорить о наличии типовой нарративной модели, характерной для таких рассказов в русле белорусской демонологической традиции. В то же время анализ регионального материала продемонстрировал не только устойчивость подобных сюжетов, но и позволил выявить неизвестные ранее узколокальные наименования рассматриваемых в статье персонажей, например, во́гнiк на Вилейщине. Это подчеркивает живую вариативность демонологического лексикона и его значимость для локальной идентичности.

Собранный корпус текстов позволяет установить связь между светящимися столбами (шарами) и белыми привидениями, что указывает на общие черты в их функциях и поведенческих сценариях, а также способствует реконструкции единой мифологической модели «вредоносного покойника». Отмечен также параллелизм между песнями призраков и приговорами русалок. Выявленные связи позволяют рассматривать все многообразие рассказов как проявления единого нарратива с вариативной визуальной формой. В некоторых случаях можно выделить некую историческую (возможно также вымышленную) фигуру, чьи характерные прижизненные особенности местное население приписывает наблюдаемым на определенной территории призракам.

Кроме того, анализ показывает, что в народной прозе мифологическое сочетается с попытками рационализации и осмысленного объяснения сверхъестественного. Это свидетельствует о высокой адаптивности традиционного мировоззрения к изменяющимся культурным и социальным условиям.

Примечания

1. Зап. Е. М. Боганева, Т. Б. Варфоломеева в 2004 г. от Василия Даниловича Шаплыки, 1949 г.р., д. Хоромцы Октябрьского р-на Гомельской обл.

2. Встречается также вариант зданькi [6: 44].

3. По словам автора, «фосфор» в отличие от зданак, не имеет персональных черт. Сообщение в личной переписке.

4. Зап. В. Поклонская в 2002 году от Л.И. Безлюдовой, 1930 г.р., д. Ломачино Оршанского р-на Витебской обл.

5. Зап. О. Лапатинская в 2009 году от Е.В. Дубовик, 1973 г.р., г. Поставы Поставского р-на Витебской обл.

6. Зап. В. Поклонская в 2004 году от Ф.К. Ивановой, 1910 г.р., д. Балаши Витебского р-на Витебской обл.

7. Полные тексты приводятся в приложении к сборнику «Таинственная Беларусь VIII». В интернет-публикации ссылки на них опущены.

8. Возможно, в данном случае описан некий люминесцентный гриб или святящаяся плесень.

9. Стоит отметить, что зарево на кладбище хоть и объясняется чаще всего выходом фосфора, далеко не всегда заканчивается появлением призрака.

10. Информант утверждал, что это произошло «на Польшчы».

11. По сведениям В.Ф. Лисовской, 1927 г.р. из той же деревни.

Литература

1. Асадчая, К. Дэманалагічныя ўяўленні жыхароў Гомельскага Падняпроўя (паводле матэрыялаў Добрушскага раёна Гомельскай вобласці) / К. Асадчая // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі): зб. навук. прац. – Мінск, 2017. – C. 84–86.

2. Боганева, А. Русалкі ў беларускай традыцыйнай культуры: акустычны вобраз / А. Боганева, Ц. Авілін // Этналінгвістыка і традыцыйная культура: дыяхранічны і сінхранічны аспекты міжмоўнага ўзаемадзеяння: зб. навук. арт. / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа; пад рэд. Т. М. Аліферчык, Г. В. Алексяевіч. – Мінск: Беларуская навука, 2024. С. 33–49.

3. Былички Белорусского Поозерья: сборник текстов / сост. В.Н. Поклонская, О.В. Лапатинская. – Витебск: ВГУ, 2013. – 73 с.

4. Вуглiк, І. Р. Міфалогія беларусаў: навучальна-метадычны дапаможнік / І. Р. Вуглiк. – Мінск: ЗАТ «Сучасныя веды», 2005. – 150 с.

5. Корабль призраков: исландские истории о привидениях / пер. с исл. О. Маркеловой. – СПб.: Издательская группа «Азбука-классика», 2010. – 288 с.

6. Малчанава, Д. А. Курганы ў міфапаэтычнай карціне свету беларусаў Падзвіння / Д. А. Малчанава // Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Полоцкий государственный университет; ред. кол.: Д. Н. Лазовский (пред.) [и др.]. – Новополоцк: ПГУ, 2020. – Вып. 33 (103): Образование, педагогика. – С. 43–45.

7. Народная демонология Полесья: публикации текстов в записях 80–90-х годов XX века / сост. Л. Н. Виноградова, Е. Е. Левкиевская. – М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2012. – Т. II: Демонологизация умерших людей. – 800 с.

8. Народная демонология Полесья: публикации текстов в записях 80–90-х годов XX века / сост. Л. Н. Виноградова, Е. Е. Левкиевская. – М.: Издательский дом ЯСК, 2012. – Т. IV: Духи домашнего и природного пространства. Нелокализованные персонажи. – 832 с.

9. Народная проза Акцябршчыны / уклад., уступ. арт. А. М. Боганевай. – Мінск: Беларуская навука, 2018. – 192 с.

10. Плотникова, А.А. Кладбище / А.А. Плотникова // Славянские древности: этнолингвистический словарь в 5 томах / под общ. ред. Н.И. Толстого. – Т. 2. – М.: Междунар. отношения, 1999. – С. 503–507.

11. Полацкі этнаграфічны зборнік / уклад., прадм. і паказ. У. А. Лобача. – Наваполацк: ПДУ, 2011. – Ч. 1. – Вып. 2: Народная проза беларусаў Падзвіння. – 290 с.

12. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў / А. М. Боганева [і інш.]; ідэя і агульнае рэдагаванне Т.Б. Варфаламеевай. – Мінск: Вышэйш. шк., 2013. – Т. 6: Гомельскае Палессе і Падняпроўе. – Кн. 2. – 1231 с.

13. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў / А. М. Боганева [і інш.]; ідэя і агульнае рэдагаванне Т.Б. Варфаламеевай. – Мінск: Вышэйш. шк., 2011. – Т. 5: Цэнтральная Беларусь. – Кн. 2. – 911 с.

14. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў / А. М. Боганева [і інш.]; ідэя і агульнае рэдагаванне Т.Б. Варфаламеевай. – Мінск: Вышэйш. шк., 2006. – Т. 3. Гродзенскае Панямонне. – Кн. 2. – 736 с.

15. Швед, І. А. Беларуская міфалогія: вучэб. дапам. для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях «Руская філалогія (па напрамках)», «Беларуская філалогія (па напрамках)»: у 2 ч. / І. А. Швед. – Мінск: РІВШ, 2022. – Ч. 2. Антрапалогія. Дэманалогія. – 287 с.

16. Moszyński, K. Kultura ludowa Słowian / Kazimierz Moszyński. – T. 2: Kultura duchowa. – Warszawa, 1967. – Cz. 1. – 827 s.

Сокращения

БФЭЛА – Белорусский фольклорно-этнолингвистический атлас.

ФФМ УНЛБФ БГУ – Фонд фольклорных материалов учебно-научной лаборатории белорусского фольклора кафедры теоретического и славянского литературоведения филологического факультета БГУ.

ФЭА СНИЛ БрГУ – Фольклорно-этнографический архив Студенческой научно-исследовательской лаборатории БрГУ им. А. С. Пушкина.

Доклад представлен в заочной форме для конференции «Таинственная Беларусь VIII» (г. Минск, 10 июня 2023 года). На сайте публикуется сокращенная версия статьи.

Опубликовано: Бутов И. С. Рассказы о кладбищенских привидениях в белорусской народной традиции (по данным экспедиций проекта «Уфоком» и фольклорных архивов Республики Беларусь) // Таинственная Беларусь VIII: призраки и привидения в традиционной культуре: сборник научных трудов / ред.-сост. И. С. Бутов. – Минск: СтройМедиаПроект, 2025. – С. 72–86.

1

1