Последняя смерть «арзамасского монструза»

Еще одна проверка на внимательность и историческую грамотностьВ книгах и статьях, посвященных загадочным животным России, обычно упоминают одни и те же истории. Пожалуй, самая красочная из них описывает, как во время бури с неба упал чудовищный «монструз», напоминающий птеродактиля. Поскольку дело было в 1719 г., вскоре после обнародования указа Петра I о сборе разных уродов и диковин, «монструз» был заспиртован и отправлен с обозом в столицу, но почему-то туда не доехал. Некоторые авторы на полном серьезе предположили, что русские мужички по дороге спирт из бочки выпили, а чудовищем закусили.

Документ, описывающий падение «монструза» и его внешность, якобы был найден в 1965 г. при разборе бумаг арзамасской Приказной избы. С тех пор оригинал куда-то пропал, и всем приходится цитировать выписки, якобы сделанные архивистом B. Шумиловым в том же году. Вот самый полный его вариант.

B Правительствующий сенат.

Лета 1719 июля 4-го дня. Была в Арзамасском уезде буря великая, и день зделася яко ночь, и много домишек с анбары и всякаго строения снесено, и смерч великий был и град, и многия скоты и всякая живая тварь погибли, и урон великий через то светопреставление имеем. И упал c Heбa змий, Божиим гневом опаленный, и смердел отвратно. И помня указ Божией милостию государя нашего всероссийскаго Петра Алексиевича от лета 1718 февраля 13-го дня о Куншткаморе и сбору для ея диковин разных, монструзов и уродов всяких человеческаго и скотскаго роду, и каменьев небесных, и разных чудес, змия сего с ужасом великим, замерив, како указ государя велит, бросили в беремянную бочку с крепким двойным вином до особливаго указу Правительствующего сената. А на змия сего указали нам поп деревни Чубарово Феодор Дмитриев да помещик Осип Иванович Лопатин с людишками своими Карпушкой Холяпиным и Петрушкой Забаевым и место указали, где змий сей обретался, и дано им за такое справное старание серебром два рубли, как указ велит, с пошлины с челобитен исковых и явочных и с печатей, и со свадеб иноверческих, и с гербовой бумаги...

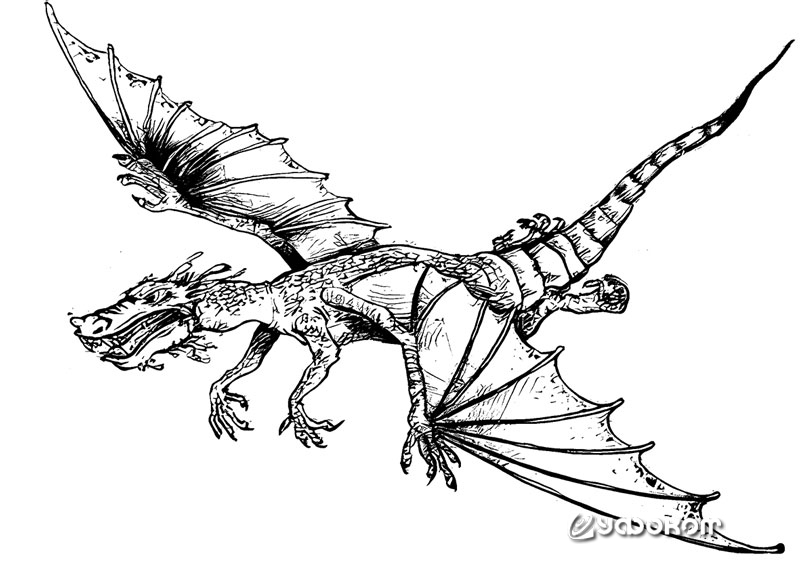

А в длину сей монструз от пасти до хвоста спаленнаго в девять аршин и более, а пасть в един аршин и пять вершков, и зубья в пасти той, яко у щуки, но более того и кривые, а спереди еще боле, в два вершка, а крылья, яко у нетопыря, кожаные, и одно крыло от хребта змиева длиной аж в девять аршин и девять вершков, а хвост зело длинен, аж в четыре аршина и пять вершков, а на хвосте лоскут рваной кожаной болтается в двунадесять вершков, а лапы голые с когтями великими, яко у орла и боле. А еще лапы у него на крыльях четырехперстые с когтями ж, а глаза блеклы, но весьма свирепы. И поставлен к монструзу сторож стеречь крепко ту бочку от лихих людей. С податей и пошлин, с мельниц, с мостов и с рыбных ловель положено ему жалование в сорок копеек сверх того, что ему за службу причитается...

А в указе о куриозах, монструзах и диковинах разных государя нашего всероссийскаго сказано, что сие не от диавола, а от хитрости природной и всяких ухищрений натуры. Но из того ж неведомо нам о змиях крылатых и драконах богомерзких и не суть ли они диавольскаго прельщения душ наших грешных православных. И може, как тот поп велит, сие диавольское порождение в церкви проклясть и, очистив скверны, сжечь...

И посему ждем указу Правительствующего сената для обозу со змием в Санктпитербурх в Куншткамору, или в Москву, или в иное место, куда велено будет... А ежели указу не будет, повеление оказии на Санктпитербурх обоза государева из стран Сибирских со товары и всякой рухлядью, что муромскою дорогою через Арзамас следовать санным путем будет... А денег для обозу в арзамасской канцелярии нету, ибо урон ныне великий был, а пошлинные деньги отправлены в государеву казну сполна, и людишки наши весьма оскудели, и многия промышляют Божиим именем...

Земский комиссар Василей Штыков руку приложил [1].

Комогорцев и Жуков утверждают, что хотя «невозможно подтвердить подлинность этого донесения, специалисты отмечают, что правила написания подобных документов, стиль и слог безупречно соответствуют своему времени». Но так ли это?

Первую нестыковку я заметил сразу же, потому что примерно запомнил указ Петра I об уродах и диковинах, висящий возле входа в Кунсткамеру. В нем назывались совсем другие расценки за их обнаружение и доставку. В «Полном собрании законов Российской Империи» говорится: «...и имъ за то будетъ давана плата, а именно: за человеческую по 10 рублей, за скотскую и звериную по 5, а за птичью по 3 рубли, за мертвыхъ... а ежели гораздо чудное, то дадутъ и более...». Получается, что нашедшим чудище дали денег слишком мало и слишком быстро, не дожидаясь решения свыше. Прилагающаяся к указу инструкция для комендантов и губернаторов гласила: «буде животное какое, или вещь какая то записывать: чье, а денегъ не давать прежде, пока то отослано будетъ въ указное место, и оттоль получить отповедь, сколько дать: и тогда немедленно дать деньги, которыя давать изъ наличныхъ денегъ, какія въ ту пору найдутся, изъ какихъ нибудь положенныхъ доходовъ, считая на Кабинетной счетъ; которымъ выданы будутъ, вместо ихъ, изъ соляныхъ денегъ. Места, куда оныя монстры и вещи отсылать, две аптеки, Московская и Петербургская» [2]. Ни о какой «Куншткаморе» речи в указе не идет. Более того, в нем не упоминаются «каменья небесные», которые вряд ли могли просто так прийти на ум провинциальному начальству.

Судя по тому, что документ подписал «земский комиссар», инцидент произошел после губернской реформы Петра I. Но тогда он не мог быть обнаружен в бумагах Приказной избы, уже упраздненной в ходе реформы. Если верить справочнику «Государственный архив Нижегородской области: путеводитель», приказные избы там были ликвидированы еще в 1714 году, а их функции распределены между губернскими и воеводскими канцеляриями [3].

С другой стороны, земский комиссар появился в этой бумаге чересчур быстро для неторопливого хода губернской реформы. Указ Петра I от 26 ноября 1718 г. «Объ определеніи въ Губерніяхъ должностныхъ людей» предписывал, чтобы «въ правленіе не вступать имъ до будущаго 1720 года, но управлять по старому, а съ 1720 года почать по новому» [4]. Даже если он уже был избран, никакой властью комиссар не обладал и уж тем более не мог распорядиться казенными деньгами. Во-вторых, комиссар должен был ссылаться на свою территориальную единицу – дистрикт, а не на уезд в целом.

Упоминание Арзамасского уезда – пожалуй, самый капитальный прокол в документе. Уезд был упразднен в 1708 г., а в 1719 г. в ходе реформы образовали Арзамасскую провинцию в составе Нижегородской губернии. Арзамасский уезд в составе Арзамасской провинции был восстановлен только в 1727 г. В документе, якобы написанном 4 июля 1719 г., земли вокруг Арзамаса уже должны были называться провинцией: указ Петра I, подписанный 29 мая 1719 г., не мог остаться земскому комиссару неизвестным [5]. Ямская почта вполне успевала этот указ доставить задолго до 4 июля.

Не менее удивительный промах неизвестного фальсификатора становится очевиден при переводе старинных мер длины и объема в современные. «Беремянная бочка» – вовсе не криво написанное слово «деревянная», а штатная мера объема алкоголя – 10 ведер жидкости, то есть 122 литра «крепкого двойного вина» (водки или спирта). Оценить такой объем можно по любой современной фотографии.

При этом чудовище, якобы упавшее с неба, было немаленьким. Перечитаем еще раз соответствующий абзац: «в длину... от пасти до хвоста спаленнаго в девять аршин и более», то есть 6,5 м, «пасть в един аршин и пять вершков», или 77 см, «одно крыло от хребта змиева длиной аж в девять аршин и девять вершков» (6,8 м), хвост «четыре аршина и пять вершков» – 3 метра. Получается, что «монструз» был примерно 9,5 м в длину и 14 м в размахе крыльев. Как подобное чудовище можно засунуть в 120-литровую бочку, мне решительно непонятно. Даже если нарубить монстра на куски, как солонину, он в нее не поместится.

И еще две вишенки на тортик. Фамилия Штыков начинает встречаться в документах только к середине XVIII века. Оно и не удивительно, потому что штыки впервые приняли на вооружение в русской армии только в 1702 г., при Петре I. В перечнях земских комиссаров Арзамасской провинции нет людей с подобной фамилией – эту должность отправляли Никита Степанов Болтин, Василий Васильев Зиновьев и Павел Алексеев Левин [6]. В Арзамасском уезде нет и не было деревни Чубарово, зато есть Чуфарово, отмеченное на карте 1800 г. [7]. Мелочь, но в таких расследованиях мелочей не бывает.

Вышеприведенный документ впервые был пущен в ход в годы перестройки. Первое найденное письменное упоминание «арзамасского монструза» появилось в газете «Труд-7» 12 мая 1996 г., причем автор датирует инцидент не 4 июля, а 4 июня 1719 г. [8]

Документ с той же датой приводится и в сборнике писателя Анатолия Апостолова «Об известном и забытом», вышедшем в 2000 г. Судя по ряду содержащихся в нем деталей, это и есть автор мистификации. Перед тем, как заняться художественной литературой, А. Апостолов учился в Московском государственном историко-архивном институте, а в 1969–1971 гг. работал младшим научным сотрудником в Центральном государственном архиве древних актов. Видимо, там он и научился воспроизводить стиль бумаг XVIII века, но не приобрел серьезных знаний по истории России. Достаточно сказать, что объем «беремянной» бочки был определен им не в 10 ведер, как полагается, а в 30, то есть 360 литров, но и это ничуть не снимает указанные противоречия – несложно подсчитать, что такая бочка высотой около 1,1 м тоже не способна вместить почти десятиметровое чудовище.

Апостолов заявил, что нашел документ, подтверждающий существование монстра и попытку доставить его в Санкт-Петербург.

Имеется еще один косвенный источник, который упоминает об арзамасском реликте. Это уголовное дело Московского сыскного приказа «Дело об убиении арзамасским помещиком Иваном Лопатиным 27 человек».

Из этого документа узнаем, что помещик Лопатин занимался со своими дворовыми людьми разбоем и ограбил в окрестностях Арзамаса правительственный обоз. Иван Лопатин был изобличен приходским священником, взят под стражу в Нижнем Новгороде и просидел в московской тюрьме... около 25 лет! Узником он пережил Петра Великого, Екатерину I, Анну Леопольдовну, Анну Иоановну и только в конце царствования Елизаветы Петровны, по приговору Правительствующего Сената, ему отрубили голову.

Но это уже сюжет исторического очерка или романа. Нас же интересовал в первую очередь только один документ, по современному называемый «протокол с места преступления», в котором самыми интересными были следующие строки: «...а еще у самой дороги, у поваленного древа стоят сани, а на них медной чан, в коем мочат и красят кожи, а в том чане в крепком вине (водке) лежит богомерзкая тварь для отсылки ея в государеву куншткамору в Санкт-Питербурх...»

Итак, сохраненное самой природой в течение миллионов лет существо с большими осложнениями и приключениями стало медленно передвигаться через всю Россию в ее научный центр тех времен – в Российскую академию наук [9].

Судя по тому, что монстр еще находился в чане и на санях, дело было зимой 1719–1720 года, но... Московский сыскной приказ в те годы не существовал. Он был упразднен в 1701 г. Петром I и вновь восстановлен Анной Иоановной 22 июля 1730 г. Документы приказа сейчас хранятся в РГАДА, фонд 372, и все они начинаются с 1730 г. Обратите также внимание на то, что имя и фамилия помещика-разбойника подозрительно похожи на имя помещика, который якобы нашел монстра.

Мы можем лишь предположить, каким образом мистификация нашла дорогу в газету «Труд-7». Скорее всего, легенда про «арзамасского монструза» была напечатана Апостоловым задолго до составления сборника в каком-то неизвестном нам издании, где на нее обратили внимание журналисты.

Легенда про «монструза» прочно вошла в нижегородский фольклор и стала одной из основных туристических приманок. Директор Арзамасского департамента культуры Татьяна Митрофановна Ильченко не постеснялась публично заявить, что знала про документ еще в 1965 г., когда возглавляла местный историко-краеведческий музей, но я подозреваю, что тетя просто заинтересована в туризме [10]. В наши дни экскурсия «Арзамасский монструз и тайны его подземелья» обойдется наивному посетителю в 3050 рублей [11].

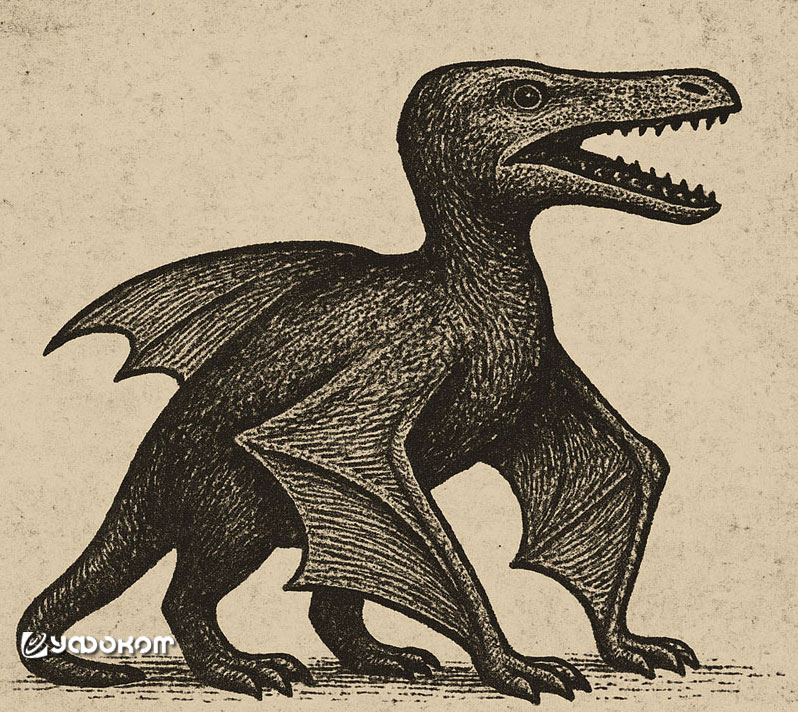

Развенчание фальшивки, конечно, не означает, что все остальные истории про живых птеродактилей тоже поддельные. Одна из таких историй была опубликована до революции, причем никто из ее участников не понял значения находки.

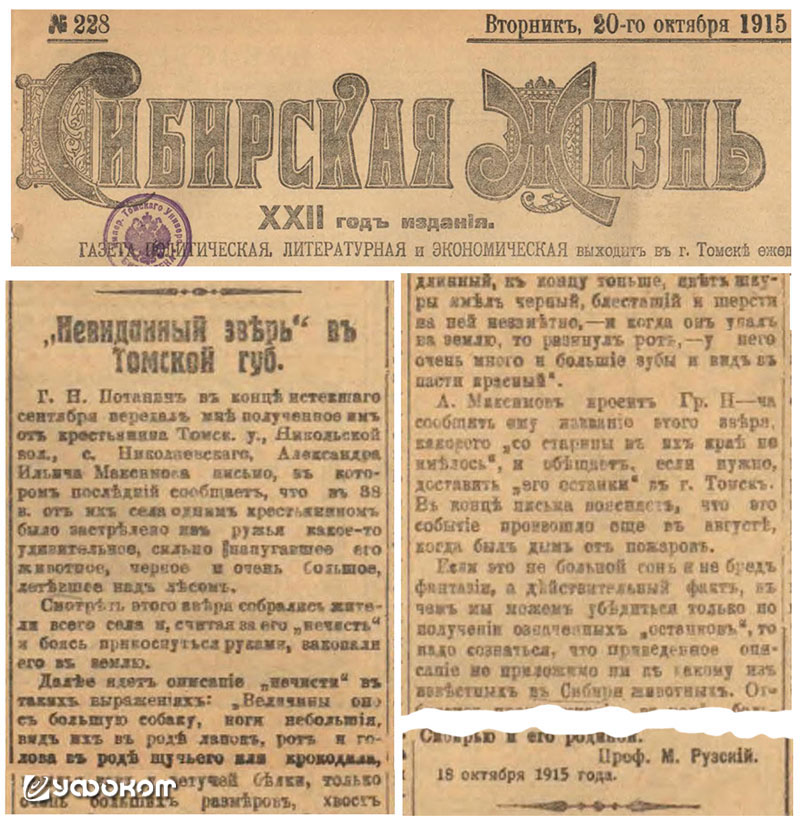

Известный географ Г. Н. Потанин получил от крестьянина Никольской волости, села Николаевского Александра Максимова интересное письмо. Александр Ильич сообщил, что в 38 верстах от села один крестьянин застрелил какое-то удивительное, сильно напугавшее его животное – черное и очень большое, летевшее над лесом.

Посмотреть на убитого зверя сбежалось все село, включая и автора письма. Вид твари был настолько ужасен, что крестьяне сочли ее «нечистой силой» и побыстрее закопали в землю, боясь прикоснуться руками. Максимов очень хорошо рассмотрел монстра и описал его за недостатком словарного запаса в таких выражениях: «Величины оно с большую собаку, ноги небольшие, вид их вроде лапок, рот и голова вроде щучьего или крокодила, крылья как у летучей белки, только очень больших размеров, хвост длинный, к концу тоньше, цвет шкуры имел черный, блестящий, и шерсти на ней незаметно, – и когда он упал на землю, то разинул рот, – у него очень много и большие зубы и вид в пасти красный» [12].

В заключение письма Александр Ильич просил Потанина сообщить ему название этого зверя, которого «со старины в их крае не имелось». Потанин таких зверей тоже не знал и передал письмо профессору Рузскому. Тот был точно так же удивлен. «Если это не больной сон и не бред фантазии, а действительный факт, – заявил профессор, – то надо сознаться, что приведенное описание не приложимо ни к какому из известных в Сибири животных». Будь эта тварь гораздо меньше, без хвоста и шерстистой, то напоминала бы «летучую собаку» Зондских островов (Pteropus edulis). Но таковые в Сибири не живут и залететь со своей далекой родины никоим образом не могли, как категорически заявил Рузский. Зато описание идеально подходит к облику птеродактиля, реконструированному современными учеными по костным остаткам и отпечаткам в каменных пластах. В 1915 году, конечно, такое сравнение никому в голову не пришло.

Максимов пообещал, если нужно, откопать для ученых останки монстра и привезти их в Томск. Выполнил ли он обещание, или, может быть, где-то в глухом лесу кости одного из последних птеродактилей все еще ждут исследователей?

Литература и примечания

1. Комогорцев А., Жуков А. Код чуди. М., 2023, с. 68–69.

2. Полное собрание законов Российской империи. СПб, 1830. Т. V (1713–1719), с. 541–542.

3. Государственный архив Нижегородской области: путеводитель. Нижний Новгород, 2000, с. 15.

4. Полное собрание..., c. 596–597.

5. Полное собрание..., c. 701–710.

6. Богословский М. Областная реформа Петра Великого. Провинция 1719–27 г. М., 1902, приложение II, с. 42.

7. Карта Арзамаскаго уезда, 1800. [Электронный ресурс]. URL: http://www.etomesto.ru/img_map.php?id=5385

8. Царев И. Россия – родина крокодилов? // Труд-7, 12 мая 1996 г., с. 22.

9. Апостолов А. Об известном и забытом. М., 2000, с. 48.

10. Арзамасский монструз. Криптозоология-ВК [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/topic-9417131_21358119 (цитируются газеты «Нижегородская правда» и «Аргументы и факты в Нижнем Новгороде»).

11. Экскурсионная программа «Арзамасский монструз и тайны его подземелья 2.0» [Электронный ресурс]. URL: https://www.culture.ru/events/5336144/ekskursionnaya-programma-arzamasskii-monstruz-i-tainy-ego-podzemelya-2-0

12. Рузский М. «Невиданный зверь» в Томской губ. // Сибирская жизнь, Томск, 20 октября (2 ноября) 1915 г., с. 3.

1

1