Привидения (видения, призраки) «женщин в белом» в народной традиционной культуре белорусов

Какие образы и мифологические сюжеты объединила в себе одна из самых известных категорий белорусских привидений?В мифологии и фольклоре белорусов часто встречаются упоминания о женщине/девушке, которая появляется в определенных сакральных местах и в определенное сакральное время в длинной белой одежде. В традиционных представлениях наших предков женщина принадлежит к космологическому низу, выступает представительницей потустороннего мира и владычицей земли. Она может влиять на судьбы людей. Женщинам приписывают магические свойства и символические функции во всех сферах жизни [6: 173–174].

В белорусских легендах и мифах многие объекты ландшафта названы в честь мифической девушки или имеют к ней косвенное отношение. Девушка – это человек женского пола, достигший совершеннолетия, и в первую очередь – это целомудренное существо, способное принять черты колдуньи или богатырки [20: 151–153].

Кроме того, существует множество легенд и преданий, в которых привидения женщин/девушек в белом появляются в усадьбах, монастырях, возле часовен, на дорогах и на старых кладбищах, на сакральных природных объектах (на холмах, возле родников, деревьев, камней).

Городища

На городище Костельная Гора возле д. Кривск Сморгонского р-на, по преданию, «в 12 часов ночи появляется сияние, и выходит девица в белом». В 2001 году раскопки на этом городище проводил археолог Э. М. Зайковский. Обнаруженные ямы, отсутствие находок (за исключением немногочисленных костей и невыразительных кремниевых пластин) и земляных укреплений свидетельствовали о том, что городище не было местом постоянного проживания, а имело культовое назначение. По мнению исследователя, название Кривск (Крыўск) происходит от имени языческих жрецов-крываў или крывейтаў [3: №108; 32: 55–63].

Городище Городок между д. Великие Споры и Яцевичи Поставского р-на находится в полукилометре северо-восточнее села Великие Споры, на холме. Площадь его 95×50 м. По преданию, на вершине стоял костел (в нем хранилась чудотворная икона Божьей Матери, она исцеляла больных), который провалился под землю. Иногда на Купалье можно услышать звон колоколов в недрах горы, а на городище увидеть фигуру «белой женщины» [55: 61–62]. В 2001 году О. М. Сидорович провела здесь археологические раскопки и по результатам исследований датировала памятник концом I тысячелетия до н. э. – началом I тысячелетия н.э. [60: 206].

Про городище возле д. Малышки Вилейского и д. Вищин Рогачевского районов зафиксированы рассказы про блуждание «женщины в белом» со свечкой в руке [3: №94, №110; 28: 354]. Раскопки на городище д. Малышки проводили археологи А. Г. Митрофанов (1955–1957, 1969, 1977–1978) и Э. М. Загорульский (1990–1994). Результаты исследований показали, что в начале I тысячелетия здесь находилось довольно большое укрепленное поселение [72: 58].

Э. М. Загорульский в 1976–1985 гг. провел археологическое исследование Вищинского городища. В 1979 году здесь был найден клад – один из самых выдающихся по художественной ценности на территории Беларуси. По результатам исследований был сделан вывод о существовании в этом месте в XII–XIII вв. богатого феодального замка [30: 150–158].

Как утверждает предание, на городище возле д. Байки Новогрудского р-на ночью поет петух, и прогуливается «дзяўчына ў белым з сабачкам» [69: 11].

Женщина в белой одежде фигурирует и в легенде о городище в Гольшанах Ошмянского р-на. Однако, по преданию, записанному здесь Ф. В. Покровским в конце XIX в., не уточняется, что она была одета в белую одежду. Там говорится, что крестьянин Людвик Городецкий на рассвете ушел пахать свое поле возле городища. А когда устал, сел отдохнуть и заснул. Вдруг в полусне он увидел прекрасную женщину, она позвала его к себе и пообещала наградить богатством. Людвиг окончательно проснулся и последовал за незнакомкой. Она привела его к большой расщелине среди кустов. Они спустились вниз и оказались в костеле, где в углу стоял сундук с сокровищами. Женщина предложила Людвику взять оттуда все, что он захочет, и пойти домой, только не оглядываться назад. Но мешка у него с собой не оказалось, поэтому он стал сыпать монеты и разные ценные вещи в рубашку, которая была подпоясана веревкой. Когда Людвик собрал столько, сколько мог унести и с тревогой поднялся наверх, он вдруг нечаянно за что-то зацепился и оглянулся. И тут же он услышал женский голос: «Ты меня погубил!» И сокровища, взятые из сундука, вдруг превратились в камешки.

Другое предание, по сообщению Ф. В. Покровского, гласит, что в 1855 году на этом городище явилась сама Богородица и позвала к себе восьмидесятилетнюю старуху, которая неподалеку жала рожь, пообещав осчастливить ее. Старуха попыталась взобраться на гору через кусты, но было уже темно, а кусты стали такими густыми и колючими, что идти дальше было невозможно. Женщина испугалась и не рискнула дальше подниматься на гору. И здесь Ф. В. Покровский не уточняет, в какой одежде была Богородица [53: 86].

По преданию, записанному гольшанскими краеведами Э.С. Корзуном и Ю.И. Николаевым, какая-то женщина появлялась здесь в белой одежде. Как-то поздно вечером Флориан Стрыевский возвращался домой с поля за городищем. Подойдя к холму, он увидел, что по воздуху к нему приближается женщина в белом одеянии. Она показала клад под землей и предложила Флориану взять что-нибудь с собой. Парень выбрал крупный перстень. Когда он собрался уходить, женщина предупредила его, что по дороге домой не следует оглядываться, пока не поравняешься с крестом на пути, даже если его начнут звать разные голоса. Стрыевский так и сделал, когда шел домой – он не обращал внимания на различные крики и стоны, доносившиеся с разных сторон. Но когда он дошел до кладбища, то от долгого напряжения забыл о наказе и повернул голову назад. В этот самый момент он потерял сознание. Через некоторое время он пришел в себя и огляделся – рядом не было ни женщины, ни подземного хода, а перстень превратился в камень. После этих случаев за городищем закрепилось название Божья Хвала или Белая Гора [39: 16–17; 59].

Замки

Женщины в белых одеждах появляются в средневековых замках Витебска, а также Крево Сморгонского и Смолянах и Оршанского районов.

Там, где сегодня в Витебске находится памятник П.М. Машерову, над городом когда-то возвышалась Замковая гора. Она связана с древней витебской легендой о прекрасной царевне, якобы жившей в недрах горы в чудесном дворце. Одетая в белые одежды, она восседала на золотом троне, а у ее ног были горы золота и бриллиантов. Раз в году ночью, накануне Купалья, царевна в ослепительно белом платье поднималась наверх и рассыпала свои бриллианты, сверкавшие огнями. Но не для того, чтобы обогатить людей, а чтобы похвастаться. Потому что, когда человек прикасался к ее драгоценностям, они моментально исчезали. Последний раз царевну видели перед войной 1812 года. Тогда среди ночи горожан разбудил загадочный перезвон, после чего царевна исчезла. Считается, что это была весть о войне [44; 66: 72].

В Креве на протяжении веков среди руин замка появляется «девушка в белом с собачкой», по легенде, они когда-то были вместе замурованы в стене замка. Местные жители рассказывают, что в давние времена в Креве жила необыкновенной красоты девушка. Она нравилась сразу двум князьям из замка, которые из-за этого дрались между собой на дуэли. Победитель получил право жениться на красавице. Но своенравная девушка отказалась выходить замуж. Разъяренный победитель проклял упрямую девушку и приказал своим слугам замуровать красавицу вместе с ее любимым псом. Несколько дней из стены доносились стоны и скулеж собаки, а потом все стихло. С тех пор призрак девушки и собачки появляется каждую ночь. Всех, кто встает у них на пути, на следующий день находят задушенным. Но одному парню удалось пообщаться с призраком и остаться в живых. Он задался целью освободить девушку от наложенного проклятия. Тогда она попросила юношу до рассвета принести все золотые вещи из костела в замок. Будто бы при этом условии она обретет вечный покой. А парню обещала большое богатство и счастье.

Парень пробрался в костел, собрал все ценные вещи, кроме специально колпачка, которым тушат свечи. Неожиданно началась гроза, и парень опоздал к замчищу. Девушки уже не было, и только послышался голос из-под земли: «Ты не выполнил мое задание. Не все золото вынес из костела. Там остался колпачок, которым гасят свечи. Теперь я вынуждена оставаться под проклятием еще сто лет». Парень вернулся в костел и оставил там все украденные вещи. Еще говорят, что судьба жителей Крево находится в руках этой загадочной девушки. Время от времени она скидывает по камню со стен замка. Скинет, и кто-нибудь в Крево умирает [36: 7–14].

Близкое по сюжету предание, в котором также фигурирует колпачок для тушения свечей, записано про городище Замковая или Паненчина Гора на белорусско-латвийском пограничье (на территории Восточной Латвии). По легенде, гору прокляли родители одной красивой девушки. Чтобы снять проклятие, на гору пришел ксёндз и стал служить мессу. Появилась фигура девушки. Но ничего не получилось, ксендз забыл колпачок, которым можно гасить свечи. Так девушка и осталась на горе до конца света. Теперь здесь видят привидения – девушку с двумя собаками [56: 202].

В Смолянах остатки кирпичного замка называют Замком королевы Боны или Белым Ковелем. По легенде, здесь жила королева Бона. Затем в 1708 году русские войска разрушили замок. Говорят, что иногда на руинах башни появляется женщина в белой одежде. Люди верят, что это королева Бона [75: 17].

В Деречине Зельвенского р-на существует легенда, связанная с Изабеллой Полубинской, дочерью известного деятеля Речи Посполитой Александра Гилярия Полубинского и женой князя Юрия Станислава Сапеги. Будто родители доверили ей опеку над младшим братом, наследником огромного состояния Полубинских, которого она приказала убить. После смерти в 1721 году она была похоронена в Деречинским костеле, а ее призрак в образе Белой Дамы бродит по развалинам старого Полубинского замка и новой резиденции Сапег. Однако на самом деле ее братья погибли уже взрослыми, еще до ее замужества. А владения Полубинских были разделены между ней и ее сестрой Анной-Марьяной, которая была замужем за Домиником Радзивиллом [16].

Имения (усадьбы)

В конце ХІХ в. под Минском находилось имение Уткиных или, как его еще называли, Замок монахини. Как писал журналист Д. Д. Бохан, во время ремонта здания рабочий провалился в подземелье и не возвращался целые сутки. Вечером следующего дня он вышел с бледным лицом и бормотал какие-то слова. В карманах и за пазухой у него было золото. Из его бессвязного повествования можно было понять только то, что, войдя в темницу, он увидел «женщину в белом», сидящую в углу и читающую Евангелие. Она спросила рабочего, что ему нужно и почему он ее беспокоит. Затем женщина отвела его в другую комнату, наполненную сокровищами, и велела наполнить свои карманы, что он и сделал. Вскоре появились призраки и сказали женщине, что она не имеет права раздавать богатство. Она не уступила им. Тогда духи бросились на человека, чтобы забрать золото. Он потерял сознание и не помнил, как вышел из подземелья. Золото осталось у него, но он сошел с ума и поседел [5: 66–67].

Возвышенности (холмы)

Белая Панна фигурирует в легенде о возвышенности на озерном острове близ д. Старый Погост Миорского р-на. По публикации Погощанина, местная жительница Магдалена Рындина рассказала ему, что, когда она ребенком пасла гусей, то в купальский полдень увидела, как гора раскололась, и появилась Белая Панна, а перед ней был целый воз человеческих костей: это были кости тех, кто, не зная «слова», но руководствуясь лишь смелостью, пытались войти во дворец, который провалился сквозь землю.

Согласно второй легенды, Белая Панна была дочерью князя. В нее влюбился иностранный купец. Ночью князь отсек голову купцу, пока тот спал, и закопал на острове его сундук с золотом. Когда князь возвращался домой, его самого убил слуга, который затем утонул в озере. Княжна навсегда осталась охранять сокровища [41: 86–91].

Рядом с д. Новоселки Ушачского р-на есть холм Высокая Гора. Местные жители утверждают, что время от времени «белая дзеўка выходзіць з гары, выйдзе ўся ў белым і стаіць…». Другие утверждают, что привидение появляется около полудня. По легенде, давным-давно в этих местах мать прокляла свою дочь и сказала ей: «Каб ты правалілася!». И она якобы действительно провалилась, и «цяпер выходзіць дзеўкай белай». Однажды местный парень пас там коров и вдруг увидел призрак девицы в белом платье. Призрак шел прямо к нему, и когда девица оказалась рядом с ним, она предложила парню надеть ему на шею красный шарф. Парень хоть и испугался, но не растерялся и нецензурно выругался. После этого призрак девицы исчез [54: 126].

Дороги

«Женщину в белом» или здань замечают и на дорогах в Пуховичском, Островецком, Ивацевичском, Докшицком и других районах Беларуси.

В ряде случаев такие силуэты привязаны к аварийным участкам дороги и маркируют места некогда произошедших автомобильных аварий. Экспедицией проекта «Уфоком» зафиксирована легенда о женщине в белой длинной одежде (вариант – в белом платье), которая появляется на дороге между д. Дубровка и Михайлово Пуховичского р-на и пытается останавливать движущийся ей навстречу транспорт. По словам информантов, на этом месте уже разбилось много людей, и место считается проклятым. Те, кто проезжал там, рассказывали, что некая «женщина в белом» голосует у одного из перекретков, но когда они останавливались, чтобы подобрать ее, то никого не обнаруживали. Люди полагают, что этот силуэт – предвестие будущего несчастья с водителем автомобиля [2: №263]. Об этой же истории есть запись и в архиве ФФМ УНЛБФ БГУ [62: №22].

В ФЭА СНИЛ БрГУ есть запись и о белом силуэте с косой, с которым столкнулся один человек по дороге в Ивацевичи. С его слов буквально в двухстах метрах оттуда произошла авария, и он, увидев фигуру, затормозил, немного не доезжая до этого злополучного места. Милевская Валентина Иосифовна, 1959 г.р. из д. Лыщицы Брестского р-на, которая и рассказала эту историю, полагала, что водителя специально что-то остановило, чтобы он туда не поехал на большой скорости [61: №11].

Если ехать из д. Кемелишки Островецкого р-на на г. Островец, то на повороте на Ольховку, по словам местных жителей, можно попасть в «страшное место». Там всегда случаются аварии, а у человека может и просто на ровном месте «ногу скрутить». Это связывают с тем, что когда-то давно там повесился молодой парень. Одни говорят, что из-за любви, другие – из-за большой обиды. И вот люди, которым приходиться идти или ехать ночью через это место, рассказывают, будто бы видели «здань» в белом, летающую в ветках дерева. Все это сопровождается какими-то жалобными криками. Однако здесь не до конца понятно, женский или мужской образ обычно видят очевидцы [65: №33]. В последнем случае призрак можно связать не только с дорогой, но и с деревом.

Иногда у нас все же недостаточно данных, чтобы считать место появления призрачной фигуры нехорошим или аварийным. Так, по дороге на Наровлю Гомельской области на одном из перекрестков дорог также можно встретить девушку в белом свадебном платье. Причины, по которым она может там появляться, не конкретизируются, но по замечанию собирателя, «на перекрестках всегда черти собираются» [64: №27]. Похожая девушка во всем белом («будто в подвенечном платье») и с фатой была замечена и на пустыре у дороги в районе одной из деревень Витебского р-на (собиратель не указывает конкретный населенный пункт). Примечательная особенность – вместо лица у нее было лишь темное пятно. Девушка махала рукой и звала человека за собой, но он испугался и поскорее поехал на велосипеде домой [63: №62].

В одной из записей вместо девушки фигурирует девочка. Однажды жители из Дедино Докшицкого р-на возвращались из гостей и ехали по дороге Докшицы – Таргуны. И возле д. Заборье им показалось, что они видят в канаве призрак маленькой девочки, накрытый чем-то белым. Говорят, что призрак какое-то время бежал рядом с ними до водосточной трубы, куда уходит дренаж из канавы, затем нырнул в эту трубу, и больше его никто не видел [54: 129].

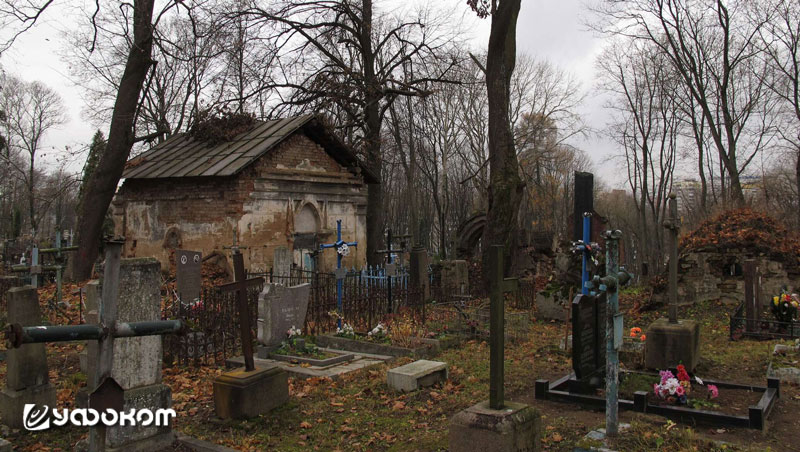

Старые могильники (кладбища)

Со старыми кладбищами также связаны легенды о Белой Женщине. В 1989 году Л. У. Дучиц записала легенду о старом кладбище между д. Домашковичи Докшицкого и Васильковка Логойского районов. Якобы в Троицкий день на местном кладбище видели «женщину в белом», а также были слышны звуки молитв, причитаний и плача [68: № 1130].

В Анкетах Наркомпроса за 1924 г. есть сообщение, что в д. Михалковичи Логойского р-на, на старом кладбище из кустов вышла «кабета ў белым» [71: 280].

Говорят также, что раньше холодными ноябрьскими ночами на Кальварийском кладбище в Минске можно было увидеть призрак Белой Панны, бродящий между могилами. Легенда гласит, что примерно в конце XIX в. поздней осенью умерла молодая барышня. Ее решили похоронить на Кальварийском кладбище. Положили в гроб, отпели и замуровали в гробнице. Но оказалось, что барышня не умерла, а уснула летаргическим сном. Очнувшись, она не смогла выбраться и умерла в муках. С тех пор ее призрак вот уже столетие бродит по ночному кладбищу. Призрак исчез только после того, как вандалы разрушили гробницу. Хотя и по сей день некоторые любители ночных прогулок по кладбищам утверждают, что видели среди могил странную белую фигуру [15: 230–232].

Видят привидения женщин в белых одеждах на кладбищах и возле д. Мазулино Ушачского («…дзеўка ў белым плацці, фата надзета»), Заозерье Полоцкого («…уначы нешта белае як фурнула с кладбішча»), Азарцы Докшицкога («…позна ўвечары здалася жанчына, сядзела чорная сама, белым абакрыўшыся») районов [54: 116, 124, 125].

Монастыри (кляшторы)

«Белые женщины» появляются и в монастырях. В Гольшанах (Ошмянский р-н) существует легенда, связанная со строительством недалеко от замка костела и монастыря францисканского ордена. Четыре века назад владелец замка Павел Стефан Сапега пообещал строителям, что если работы будут завершены в срок – 6 августа 1618 года, то они получат большое вознаграждение. Но одна из стен монастыря, построенного каменщиками, по неизвестной причине трижды обрушивалась. Строители стали советоваться и решили принести в жертву первую женщину, которая на следующий день появится на стройке. Ей оказалась жена одного из молодых каменщиков, которая принесла ему обед. И ее как будто заживо замуровали в одной из стен будущего монастыря. С тех пор стена больше не обрушивалась, но беспокойная душа молодой женщины стала бродить по коридорам нового монастыря. Люди называют ее Белой Панной, но иногда и Черной Дамой. Еще говорят: кто ее встретит, тот теряет ориентацию в пространстве и начинает блуждать [39: 18; 59].

По легенде, на территории Брестской крепости часто слышны голоса и видны загадочные очертания каких-то людей. Но один призрак «женщины в белом» бродит здесь уже более ста лет. Есть две версии происхождения привидения этой дамы. Первая – Белая монахиня, монашка монастыря бернардинцев XVII в. И появляется она недалеко от того места, где находился монастырь. Помимо очертаний призрака, некоторые слышат церковные песнопения. По второй версии, призрак – дочь местного магната из давних времен. Якобы на одном из балов в Белом дворце девушку застрелил кавалер, которого она отвергла. И с тех пор ее душа не знает покоя. Но говорят, что призрак безобиден: он появляется и исчезает, никому не вредит [57].

Часовни (каплицы)

Рядом с д. Дворище, возле бывшего имения Адамово в Браславском р-не, ночью из часовни-гробницы выходила девушка в длинном белом платье, садилась на ступеньки и плакала. Когда молодые люди возвращались с вечеринки, она преграждала им путь. После того, как часовню разрушили, призрак перестал появляться [45: 71–72].

Возле дороги с д. Красноозёрская (до 1964 года – Голодничи) в д. Вишнево Сморгонского р-на стояла полуразрушенная часовня. По легенде, в этом месте парень задушил девушку, с которой ехал в повозке. И здесь, где он ее похоронил, по вечерам стало являться видение. Вскоре на этом месте построили часовню, и призрак исчез. Но однажды после войны ближе к вечеру один парень шел по этой дороге и увидел движущуюся к нему человеческую фигуру в белом одеянии. Он подумал, что какая-то девушка решила пошутить. Подошел к ней и обхватил руками, а оказалось, что он обнимает воздух. Парень оглянулся – никого вокруг не было, и в испуге побежал домой [46: 51–52]. В этом случае привидение можно привязать также и к дороге.

Деревья

В публикации П. В. Шейна в конце XIX в. говорится, что рядом с д. Рожковичи Пружанского р-на в одну и ту же пору года между двумя соснами появляется женщина в длинном белом платье и с распущенными волосами. Кто попадался ей на дороге, тот становился жертвой этой женщины: она водит по болотам свою жертву, изнуряет ее и наконец убивает, но следов причинения смерти потом никто не обнаруживает.

Если же рядом пропоет петух, женщина исчезает. Избежавшие смерти рассказывают, что во время путешествия с женщиной они видели длинные и широкие реки, огромные леса, широкие поля и луга, большие города [74: 449–450].

В Минске рассказывают о Белой Панне – духе Ядвиги Любанской, который бродит весной в Лошицком парке возле цветущего маньчжурского абрикоса. Легенда гласит, что в начале XX в. после семейной ссоры Ядвига побежала в парк, а утром ее тело нашли на берегу реки за домом. В этом месте посадили абрикосовое дерево, где во время цветения садов, а также на Купалье появляется призрак дамы. Также говорят, что влюбленные пары могут увидеть привидение в полночь [15: 86].

Хотя следующее привидение появляется в замке, его происхождение связано с деревьями. Говорят, что в одной из башен Мирского замка обитает скромное и тихое привидение по имени Сонечка. По одной из легенд, дух юной княжны стал проявляться в образе Белой Дамы после того, как во время реставрации был потревожен ее погребальный склеп. По другой версии, княжна стала жертвой мести за яблоневый сад, когда-то уничтоженный во время его цветения. Легенда говорит, что последний владелец Мира Николай Святополк-Мирский решил выкопать озеро возле замка, и для этого пришлось вырубить под корень большой яблоневый сад. Это случилось весной, когда яблони цвели. По народному поверью, срубить яблоню во время цветения – большой грех. Кто бы это ни сделал, его семью постигнут большие несчастья. Вот почему никто в Мире не осмелился выполнить приказ князя. Разозлившись, Николай взял топор и сам срубил несколько яблонь. После этого почти каждый день при устройстве озера случались несчастья, в нем один за другим тонули люди. И первой была 12-летняя княжна Сонечка. Позже на берегу был найден мертвым и Николай Святополк-Мирский. Прошло более 150 лет, а дух Сонечки с тех пор бродит по замку и грустит. Месть яблоневого сада, говорят, продолжается: каждый год в озере кто-то тонет [33].

Родники (криницы)

Возле криницы недалеко от д. Васьковка Славгородского р-на появляется девушка во всем белом [49: 56].

Жительница (Булабчикова Прасковья Исаковна) д. Зятьковичи Кормянского р-на в детстве встретила возле Святого источника загадочную девушку. Незнакомка была красивая: темная коса, белый вышитый сарафан, на вид ей было лет 18, босая, белолицая. Она спросила Прасковью, нравится ли ей ее сарафан, и та ответила, что он очень красивый. Загадочная девушка села на траву, лицо ее стало грустным. Она помолчала несколько минут, а потом сказала, что ей тоже очень нравится, но она сожалеет, что у нее нет вышитого платочка и что она где-то потеряла венок. Когда Прасковья набрала воды для женщин, работавших на соседнем поле, и оглянулась, то увидела, что девушка исчезла. Вскоре она рассказала о случившемся матери, и та пришла к выводу, что это было привидение, и что платок надо вышить и отнести к источнику. С тех пор каждый год на Радуницу Прасковья вышивает платочек и несет его к Святому источнику [58: 34].

Камни

Призрак Белой Женщины связан также с Великим Камнем около д. Заболотье Узденского р-на Минской обл., расположенном в урочище Старина. Некогда возле дороги из д. Заболотье в д. Борки было три камня, но когда прокладывали дорогу Валерьяны – Узда, камни разбили на щебень, и сохранился только один – Великий. Уже было просверлили в нем дыры и собирались взорвать, как вдруг из леса вышла «женщина в белом» и сказала: «Камень Святы! Усе, хто ўчыніць над ім здзек, будзе страшна пакараны». Сказала и исчезла [50: 43].

Интересно отметить места, где женщина превращается в белый столб. Рядом с д. Беседки Петриковского р-на Гомельской обл. есть упоминания о кургане под названием Рябчикова Могила. По легенде, здесь похоронена чародейка Рябка. Она выходит из своей могилы и стоит на холме в виде белого столба [12: 494].

Среди архивных материалов есть еще одна легенда, косвенно связанная с рассматриваемой темой. Говорят, что рядом с д. Деревная Логойского р-на на кладбище закопан ящик с деньгами. Ночью там видели огонь, и выходила «барышня са скрыняй». Но тут же ящик превращался в белого медведя [71: 282].

В урочище Сухое болото, что недалеко от д. Шо Глубокского р-на есть плоский камень. Местные жители иногда видят возле него призрак «женщины во всем белом». Говорят, что под этим камнем якобы зарыт какой-то клад. Однажды там даже пытались копать, но ничего не нашли [54: 128].

Выводы

Собранный материал показывает, что большинство легенд о «женщине/девушке в белом» связаны с городищами, замками и кладбищами. Кроме того, «женщины в белом» бродят по валам городищ и вдоль стен или в башнях замков, а также их видят в подземельях. Встречаются подобные призраки и на других священных природных объектах.

Городище/Городок/Городец – остатки бывших укрепленных поселений часто связаны с деревенскими святынями и играют определенную роль в духовной культуре белорусов. В мифопоэтической картине мира белорусов городища имеют «пограничный» статус. С городищами связаны легенды о провалившихся под землю поселениях или храмах, а также зарытых там сокровищах. Существует множество легенд о том, что в том или ином городище жили люди высокого социального положения: князья и княгини, короли и королевы и т. д. Городища также могут представлять собой остатки языческих капищ – так называемых городищ-святилищ. По многим легендам, такие городища имеют отверстия или двери – входы в подземелья с сокровищами, которые охраняет некая заколдованная женщина (девушка) с собаками [19: 113–115; 28: 334–366; 29: 171–200].

Замок/Замковая Гора обычно представляет собой остатки первоначальной застройки древних городов или феодальных поместий, связанных с историческими личностями. В мифах и легендах замок считается опасной зоной, связанной со всевозможными нарушениями образа жизни, несчастьями, деятельностью мифологических персонажей, изолированных от остального пространства. Чаще всего такими персонажами являются женщины, обладающие магическими способностями [21: 182–183].

Имение, усадьба, усадебный дом – общее название земельной собственности с хозяйством помещика (жилые и хозяйственные постройки, предприятия и т.п.). Это тип землевладения в феодальную и капиталистическую эпоху. В белорусской картине мира с ними, как и с замками, также связаны легенды о многочисленных призраках, в том числе о призраках женщин в белых одеждах.

Гора, возвышенность, холм в белорусской мифологии издревле имели статус святыни. Большинство следов языческих святилищ зафиксировано именно на возвышенностях. Согласно народной космогонии, гора – это вертикаль, соединяющая землю и потусторонний мир, место появления как языческих мифологических персонажей, так и христианских [18: 113]. Недаром легенда о городище в Гольшанах говорит о появлении там Богородицы. И «женщина в белом», появляющаяся в урочище Городок между д. Великие Споры и Яцевичи также может ассоциироваться с Девой Марией. Потому что, по преданию, здесь провалилась под землю церковь с чудотворной иконой Божьей Матери.

Дорога, особенно перекрестки, в мифологической традиции олицетворяют связь с потусторонним миром, с миром мертвых и с демонической силой. Эти локусы всегда считались нечистым и опасным местом, где происходит контакт с мифологическими персонажами и совершаются различные магические действия. Здесь появляются души умерших, различные мифические существа в виде столба, загадочных огней или человеческой фигуры в белой одежде, которые заставляют блуждать прохожих. Кроме того, дорога в народном сознании связана с жизненным путем души в потусторонний мир, она является границей между своим и чужим пространством [10: 405–407; 42: 124–129; 47: 140–141; 52: 684–688].

Кладбище – места захоронения в народном сознании считается поселением умерших или их душ, ритуальным пространством почитания предков, воплощением идеи смерти. В определенное время, чаще в полночь и в праздничные (или поминальные) дни, на кладбище можно увидеть души умерших, некоторые просят о помощи. Души умерших на кладбищах могут показаться прохожим опасным столбом пара или призраками в белых одеждах, летающими над могилами [24: 308–311; 51: 503–507].

Монастырь/кляштор – комплекс культовых и жилых построек, где проживают общины монахов (монахинь). Монастыри и скиты – одна из составляющих сакральной географии Беларуси. В свое время они стали центрами духовной жизни, символическим проявлением в геокультурном пространстве. Их мифологический и сакрально-архитектурный образ органично вписался в окружающий природный ландшафт, придав последнему высокий духовный и аксиологический статус. Именно поэтому в традиционном сознании белорусов сохранилось множество легенд, в которых фигурируют призраки монахов и монахинь.

Часовня/каплица – небольшое культовое сооружение, выполняющее функции храма и олицетворяющее мифологический центр или заменяющее такой священный предмет, как крест. В традиционной картине мира часовня связана с потусторонним пространством, где присутствуют представители сакральной сферы, способные влиять на жизнь человека. В целях окультуривания необитаемого и опасного пространства: возле дороги, на перекрестке, в лесу, на болоте строились часовни, имевшие охранный статус [23: 222–223].

Дерево в мифологии – один из вариантов мировой оси, соединяющей земной мир с потусторонним. С помощью такой оси Бог, святые, демоны, смерть, души умерших, хтонические животные, новорожденные души входят в мир людей и оттуда отправляются на небеса или в потусторонний мир. По поверьям, дерево всегда отождествлялось с человеком, его судьбой. Его сажали при рождении и в случае смерти на могилу человека. Причем на могиле обычно высаживали фруктовые или хвойные деревья, считалось, что в этом дереве живет душа умершего. Это поверье и обычай нашли свое воплощение в легенде о духе Белой Пани в Лошицком парке Минска, в рассказах о призраке Сонечки в Мире и в легенде из Рожковичей, где упоминаются две сосны. По мифологическим представлениям, сосны также деревья-посредники и связаны с женским началом. В фольклоре сосна символизирует девушку или молодую женщину, погибшую насильственной смертью [1: 60–67; 26: 427–429].

Камень в народном представлении обладает магическими способностями, его считают символическим центром, ядром мироздания, основой мирового древа, которое находится на границе потустороннего мира, куда уходит немощь и откуда приходит помощь. Это атрибут и обитель различных мифологических существ, в том числе Бога и Богородицы. Место под камнем связано с потусторонним миром. Там могут оказаться души умерших некрещеных или грешных людей. Такие камни считались культовыми и всегда почитались, за их уничтожение эти мифологические существа наказывали виновных в этом [22: 219–220; 43: 448–453].

Криница, родник, источник – священный объект, связанный со сферой воды и культом женского плодородия. Многие источники посвящены таким мифологическим персонажам, как Параскева-Пятница и ее позднехристианской заменой – Богородицей. К тому же родник, как и всякая проточная вода в мифологии белорусов, был границей между тем и этим миром, местом упокоения душ умерших, окном и дорогой в потусторонний мир. Поэтому в повседневной жизни к источникам избегали ходить после захода солнца, верили, что в это время можно встретить духов-хранителей этих источников или души умерших родственников [14: 426–429; 25: 64–89].

В некоторых случаях упоминается женщина со свечой в руке (д. Малышки Вилейского и Вищин Рогачевского районов). В народных поверьях свеча считается магическим средством защиты от злых духов, сглаза. Она означает символ жизни и используется в различных ритуалах, календарных праздниках, гаданиях. В погребальном обряде также применялась свеча. Археологи свидетельствуют, что свечи появляются в курганных захоронениях еще до официального принятия христианства. Рядом с умершим всегда ставили свечу. Молодым людям, умершим до брака, ставили свечу в гроб, веря, что так им будет легче найти партнера на том свете. В народном соннике свеча ассоциировалась с потусторонним миром, смертью и сокровищами [27: 431–433].

В некоторых легендах говорится, что женщина бродит по городищу вместе с собачкой (Крево Сморгонского, Байки Новогрудского р-на). Присутствие собаки в таких историях не случайно. Согласно мифологическим представлениям, собака – посредник и проводник в мир мертвых, его хранитель. Кроме того, она может переносить болезни в «тот мир», а также в нее может воплощаться нечистая сила. Собака обладает способностью предсказывать судьбу и предвидеть будущее, в собаку могут превращаться ходячие мертвецы и колдуны [11: 421–422].

Иногда подчеркивается, что у призрака женщины/девушки были распущенные волосы (Витебск, Рожковичи Пружанского р-на). Волосы, как утверждают мифы, являются живительной средой, в которой соединяются физические и духовные силы человека [31: 67–68].

Некоторые предания гласят, что в определенное время в легендарных местах можно услышать звуки колоколов, причитания, церковные песнопения, плач, стоны. Такие легенды имеют как языческие корни, так и христианские наслоения. Они содержат множество интерпретаций взаимодействия обычного мира и мифологического [17: 91–116; 48: 188–189].

Помимо видений «женщин в белом» и звуковых галлюцинаций на культовых ландшафтных объектах, люди якобы видят блуждающие огоньки или необычное свечение, наблюдают и другие загадочные проявления потустороннего мира. Народные поверья объясняют такое явление наличием в этих местах проклятых сокровищ. По мнению И. Климкович, когда-то здесь находились древние святилища, где наши предки проводили дохристианские обряды и ритуалы, посвященные какому-то подземному божеству [37: 51–64].

В легендах о Гольшанах и Крево говорится о замурованных женщинах. Подобные легенды существуют у многих народов, в том числе и у белорусов. Они отражают древний обряд человеческих жертвоприношений при закладке различных построек. Якобы последним прибежищем несчастных стали башни и фундаменты средневековых замков, стены городских укреплений, храмы и монастыри. Согласно преданиям славянских народов, чаще всего замуровывали молодых женщин. По древним поверьям, замурованный человек превращался в духа-хранителя здания. Считалось, что беспокойные души преждевременно и насильственно лишенных жизни оставались на месте их гибели в виде призраков [34: 145–175; 38: 59–64].

Во многих преданиях акцентируется внимание на том, что видения «женщин в белом» происходят в определенное священное время: к вечеру, ночью, в полночь или в полдень, а также на Семуху (Троицу) или Купалье.

Согласно мифологическим представлениям, ночь – это часть суток между закатом и восходом солнца. Это темное время связано с активизацией представителей потустороннего мира, временем злых гаданий и колдовства [7: 330]. Иногда легенды подчеркивают, что женщина появляется в полночь – именно в такое время, которое, по мифологическим представлениям, максимально открыто для проникновения всех проявлений потустороннего мира, активизации колдунов и ведьм. В то же время, этот период наиболее благоприятен для контактов с представителями потустороннего мира [9: 368].

В статье упоминается призрак «дзеўкі ў белым», который появляется ровно в полдень (Новоселки Ушачского р-на). По мифологическим представлениям, полдень – это время, когда Солнце из зенита уходит к горизонту, начинает движение в потусторонний мир. Считалось, что при похоронах покойного, его следует вынести из дома сразу после полудня, чтобы он вместе с Солнцем начал свой путь в мир мертвых. В системе календарного года полудню соответствует Купалье [8: 367].

Праздник Семухи/Троицы/Зеленца берет свое начало с седой древности и с незапамятных времен перемещается в зависимости от Пасхи. Семушный цикл праздников считается исключительно женским. Главными действующими лицами при совершении некоторых обрядов на Семуху были девушки на выданье и молодые женщины. В цикле этих праздников заложено древнее представление белорусов о том, что весной вместе с жизнью природы оживают и души умерших. Другими словами, души предков, которые выходят в наш мир. Не зря перед этими праздниками организуются Троицкие деды и бабы – поклонение предкам [67: 441–442].

Купала/Купалье/Ян – это также очень древний ритуальный праздник, посвященный летнему солнцестоянию (22–23 июня) и высшему расцвету животворящих сил земли. Купальская ночь считалась ночью чудес. Наши предки верили, что во время летнего солнцестояния, как и зимнего, исчезают пространственные границы между миром мертвых и миром живых людей. В результате души предков и существа нечеловеческой природы возвращаются на землю [13: 260–261].

Мифологический образ призрака женщины в белой одежде появился в фольклоре и мифологии белорусов не случайно. Еще в середине XIX в. аналогичный образ описал белорусско-польский писатель Ян Борщевский в сборнике белорусских фантастических рассказов «Шляхціц Завальня». По его рассказу, такая женщина необыкновенной красоты, одетая в идеально чистый белый наряд и с черным платком на голове и плечах, появлялась чаще всего в заброшенных домах, в пустых костелах или часовнях, в развалинах старых замков, на заброшенных кладбищах. Иногда ее замечали среди деревьев или посреди поля, на холмах. Обычно ее видели после захода солнца, сидящей на пороге заброшенной часовни или на камне и жалостливым голосом оплакивающей свою судьбу. И где бы кто ни видел эту женщину, все отмечали ее печальный вид и глаза, полные слез. Может быть, поэтому ее прозвали Плачкой. Говорили, что встреча с ней предвещает что-то плохое: войну, чуму или голод во всем крае. Другие утверждали, что там, где показывается Плачка, скорее всего, зарыт клад [4: 125–136].

Польский исследователь О. Кольберг, описывая белорусское Полесье, подчеркивал, что «пошасць беларусы ўяўлялі як маладую дзяўчыну, апранутую ў белае, якая ходзіць ад сяла да сяла, а часам ператвараецца ў белага сабаку» [76: 438].

По данным, собранным В. Василевичем на основе этнографических и фольклорных данных, «калі прыснілася жанчына, або дзяўчына ў белым – захварэеш на трасцу». Исследователь также приводит информацию о том, как белорусы представляли Смерть или ее предвестника в образе Белой Бабы: «Гэта жанчына з маладой постаццю і з тварам мерцвяка ў белым, падобным да шлюбнага, адзенні. Яна ўзнікае перад чалавекам раптоўна, слупам вырастаючы з-пад зямлі. Высокая, стройная, пад белым покрывам, набліжаецца, працінаючы да яго рукі і не даходзячы ўсяго толькі нейкі метр, адкідвае назад густы вэлюм, адкрываючы напаўсатлелы твар старой жанчыны-нябожчыцы» [35: 353, 576].

По мнению исследователей мифологии, в зависимости от контекста белизна женской одежды символизирует святость, священную избранность, а также связь с потусторонним миром и смертью. Белая одежда ассоциируется с жизненной силой, чистотой, девственностью. При этом белый цвет, в отличие от красного (только жизненное начало), символизирует перерождение и может восприниматься как символ печали, траура и смерти. Девушек, умерших незамужними, хоронили в белой одежде. Некоторые мифологические существа (например, русалки) и умершие являлись перед людьми в белых одеждах [40: 45–46; 73: 44–46].

Также в молитвах-заклинаниях символом Богородицы является белое покрывало, которым она спасает людей от войны, эпидемий и чумы. Недаром в предании, записанном Ф.В. Покровским в 1855 году про городище в Гольшанах, Богородица предстает там в белых одеяниях. А на городище между д. Великие Споры и Яцевичи, где якобы провалился костел с почитаемой иконой Божией Матери, появившаяся там женщина в белой одежде также может быть связана с Богородицей.

Следовательно, можно сделать вывод, что образ призрака женщины в белой одежде подвергся контаминации. Он объединил в себе несколько образов и связанных с ними мифологических сюжетов. Это и образ Смерти в виде Белой Бабы (Белой Панны) или просто женщины/девушки в белой одежде, и образ Плачки, и ее христианизированное отображение – образ Богородицы. В некоторых легендах «женщина в белом» связана с определенными историческими личностями. Например, это Королева Бона в Смолянах Оршанского р-на, Ядвига Любанская в Лошицком парке Минска, Изабелла Полубинская в Деречине Зельвенского р-на.

В большинстве случаев призрак «женщины в белом» – это обобщенный образ всех невинно умерших, либо тех, кто умер от злых чар или был похоронен без соблюдения соответствующего погребального обряда. Встреча с ним может пророчить как смерть, болезнь и большие несчастья, так и предсказать местонахождение спрятанного клада.

Литература

1. Агапкина, Т.А. Дерево / Т.А. Агапкина // Славянские древности: этнолигвистический словарь в 5 томах / под общ. ред. Н.И. Толстого. – Т. 2. – М.: Междунар. отношения, 1999. – С. 60–67.

2. Архив проекта «Уфоком» (АПУ). №263 (2020).

3. Архиы Этноисторического центра «Явор» (АЭИЦЯ). №94 (2009), №108 (2010), №110 (2010).

4. Баршчэўскі, Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях / Я. Баршчэўскі. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1990. – 384 с.

5. Бохан, Д.Д. Минские предания и легенды: сборник / Д.Д. Бохан. – Минск. Типолитография И. и В. Тасьман, 1901. – 95 с.

6. Валодзіна, Т. Жанчына / Т. Валодзіна // Міфалогія беларусаў: энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 405–407.

7. Валодзіна, Т. Ноч / Т. Валодзіна // Міфалогія беларусаў: энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 330.

8. Валодзіна, Т. Поўдзень / Т. Валодзіна // Міфалогія беларусаў: энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 367.

9. Валодзіна, Т. Поўнач / Т. Валодзіна // Міфалогія беларусаў: энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 368.

10. Валодзіна, Т. Ростані / Т. Валодзіна, У. Лобач // Міфалогія беларусаў: энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 405–407.

11. Валодзіна, Т. Сабака / Т. Валодзіна, Ю. Драздоў // Міфалогія беларусаў: энцыклапедычны слоўнік. Мінск: Беларусь, 2011. – С. 421–422.

12. Васильева, А. Село Беседки Мозырского уезда / А. Васильева // Минские губернские ведомости. – №29. – 1879. – С. 494.

13. Васілевіч, У. Купала / У. Васілевіч // Міфалогія беларусаў: энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 260 – 261.

14. Виноградова, Л.Н. Вода / Л.Н. Виноградова // Славянские древности: этнолингвистический словарь в 5 томах / под общ. ред. Н.И. Толстого. – Т. 1. – М.: Междунар. отношения, 1995. – С. 386–390.

15. Воложинский, В. Минск в легендах, мифах и преданиях / В. Воложинский. – Минск: Альфа-книга, 2019. – 639 с.

16. Деречин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD. Дата доступа: 10.02.2023.

17. Дучиц, Л. Звуки в традиционной культуре белорусов / Л.В. Дучиц // Таинственная Беларусь II: материалы конф. (Минск, 16 января 2016 г.) – Минск: Регистр, 2016. – С. 91–116.

18. Дучыц, Л. Гара / Л. Дучыц, У. Лобач // Міфалогія беларусаў: энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2022. – С. 113.

19. Дучыц, Л. Гарадзішча / Л. Дучыц, У. Лобач // Міфалогія беларусаў: энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2022. – С. 113–115.

20. Дучыц, Л. Дзяўчына / Л. Дучыц, І. Клімковіч // Міфалогія беларусаў: энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 151–153.

21. Дучыц, Л. Замак / Л. Дучыц, І. Швед // Міфалогія беларусаў: энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 182–183.

22. Дучыц, Л. Камень / Л. Дучыц, Э. Зайкоўскі, У. Лобач // Міфалогія беларусаў: энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 219–220.

23. Дучыц, Л. Капліца / Л. Дучыц, І. Клімковіч, У. Лобач // Міфалогія беларусаў: энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 222–223.

24. Дучыц, Л. Могілкі / Л. Дучыц, У Лобач // Міфалогія беларусаў: энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 308–311.

25. Дучыц, Л. Сакральная геаграфія Беларусі / Л. Дучыц, І. Клімковіч. – Мінск: Літаратура і мастацтва, 2011. – 384 с.

26. Дучыц, Л. Сасна / Л. Дучыц, І. Швед // Міфалогія беларусаў: энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 427–429.

27. Дучыц, Л. Свечка / Л. Дучыц, І. Швед // Міфалогія беларусаў: энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 431–433.

28. Дучыц, Л. У. Гарадзішчы ў светаўспрыманні беларусаў / Л. У. Дучыц // Гісторыя і археалогія гарадзішча Маскавічы: зборнiк навуковых артыкулаў. – Рыга: Таварыства аматараў беларускай гісторыі імя В. Ластоўскага, 2013. – С. 334–366.

29. Дучыц, Л.У. Гарадзішчы «з гудзячымі дзіркамі» / Л.У. Дучыц // Таинственная Беларусь IV: материалы конф. (Минск, 3 февраля 2018 г.). – Минск: Регистр, 2018. – С. 171–202.

30. Загорульский, Э. М. Вищинский замок ХІІ–ХІІІ вв. / Э.М. Загорульский. – Минск: БГУ, 2004. – 159 с.

31. Зайкоўскі, Э. Валасы / Э. Зайкоўскі, І. Крук // Міфалогія беларусаў: энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 67–68.

32. Зайкоўскі, Э. Пра адзін з тыпаў узгоркавых свяцілішчаў / Э. Зайкоўскі // Культурны ландшафт Вілейшчыны. Матэрыялы Вілейскай рэгіянальнай навукова-практычнай канф. (Вілейка, 26–27 ліпеня 2003 г.). – Мінск: ПУА «Мінсктыппраект», 2004. – С. 55–63.

33. Занько, А. Сонечка и мстительные яблони из Мира [Электронный ресурс] / А. Занько – Режим доступа: https://www.kp.by/daily/26387.3/3263718/. – Дата доступа: 27.05.2015.

34. Зеленин, Д.К. Тотемы-деревья в сказаниях и обрядах европейских народов / Д.К. Зеленин // Избранные труды. Статьи по духовной культуре 1934–1954. – М.: Индрик, 2004. – С. 145–175.

35. Зямная дарога ў вырай: беларускія народныя прыкметы і павер’і. Кн. 3 / уклад. У. Васілевіч. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1999. – 654 с.

36. Камінскі, А. Сляды знікалі пад зямлёй. Таямніцы і загадкі крэўскай даўніны / А. Камінскі. – Крэва, 2012. – 15 с.

37. Климкович, И.Е. Инфернальные явления на местах, где по легендам спрятаны «проклятые» сокровища / И.Е. Климкович // Таинственная Беларусь I: материалы конф. (Минск, 25 января 2015 г.). – Минск: Регистр, 2015. – С. 51–64.

38. Клімковіч, І. Ахвяры жахлівых абрадаў / І. Клімковіч // Маладосць. – 2010. – №4. – С. 59–64.

39. Корзун, Э. С. Гольшаны / Э. С. Корзун, Ю. И. Николаев. Гольшаны – Минск: Беларусь, 2005. – 133 с.

40. Крук, І. Белы / І. Крук // Беларуская міфалогія. Энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2006. – С. 45–46.

41. Л.В. (Пагашчанін). Пагост / Пагашчанін (Л.В.) // Крывіч. – 1925. – №10 (2). – С. 86–91.

42. Левкиевская, Е.Е. Дорога / Е.Е. Левкиевская // Славянские древности: этнолингвистический словарь в 5 томах / под общ. ред. Н.И. Толстого. – Т. 2. – М.: Междунар. отношения, 1999. – С. 124–129.

43. Левкиевская, Е.Е. Камень / Е.Е. Левкиевская, С.М. Толстая // Славянские древности: этнолингвистический словарь в 5 томах / под общей ред. Н.И. Толстого. – Т. 2. – М.: Междунар. отношения, 1999. – С. 448–453.

44. Легенды города над Двиной [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belarustourism.by/blog/legendy-goroda-nad-dvinoy/?ysclid=lhgqbdq11w550322798. – Дата доступа: 02.01.2019.

45. Легенды і паданні Віцебшчыны: зб. матэрыялаў абласнога конкурсу «Легенды і паданні роднага краю» [уклад. Н. В. Зайцава]. – Віцебск: б.в., 2002. – 143 с.

46. Легенды і паданні Нальшчанскага Паазер’я // Міфалагічная спадчына Паазер’я. – Паставы: Сумежжа, 2015. – 107 с.

47. Лобач, У. Дарога / У. Лобач // Міфалогія беларусаў: энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 140–141.

48. Лобач, У. Звон / У. Лобач, І. Швед // Міфалогія беларусаў: энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 188–189.

49. Лобач, У. Святыя крыніцы Беларусі / У. Лобач, Т. Валодзіна. – Мінск: Беларус. навука, 2016. – 188 с.

50. Махнач, А.І. Забалацце. Краязнаўчы нарыс / А.I. Махнач. – Мінск: Выд. В. Хурсік, 2004. – 83 с.

51. Плотникова, А.А. Кладбище / А.А. Плотникова // Славянские древности: этнолигвистический словарь в 5 томах / под общ. ред. Н.И. Толстого. – Т. 2. – М.: Междунар. отношения, 1999. – С. 503–507.

52. Плотникова, А.А. Перекресток / А.А. Плотникова // Славянские древности: этнолигвистический словарь в 5 томах / под общ. ред. Н.И. Толстого. – Т. 3. – М.: Междунар. отношения, 2004. – С. 684–688.

53. Покровский, Ф.В. Археологическая карта Виленской губернии / Ф.В. Покровский. – Вильна: Типография А. Г. Сыркина, 1893. – 164 с.

54. Полацкі этнаграфічны зборнік / уклад., прадм., і паказ. У.А. Лобача. – Вып. 2: Народная проза беларусаў Падзвіння. У 2 ч. – Ч. 1. – Наваполацк: ПДУ, 2011. – 292 с.

55. Пракаповіч, І. За смугою мінулых часоў. Старажытная гісторыя і археалогічныя помнікі Пастаўскага краю / І. Пракаповіч. – Мінск: Кнігазбор. 2011. – 111 с.

56. Пракоф’ева, Ю.С. Традыцыйныя ўяўленні аб сакральных элементах ландшафту Беларускага Падзвіння (па матэрыялах архіву РГМА «Студэнцкае этнаграфічнае таварыства») / Ю. С. Пракоф’ева // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. навуковых прац міжнароднай навуковай канф., прысвечанай 160-годдзю з дня нараджэння А.П. Сапунова (Полацк, 21–23 красавіка 2011 г.). – Ч. 2. –Наваполацк: ПДУ, 2011. – С. 198–204.

57. Привидения Брестской крепости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://posmotrim.by/article/privideniya-brestskoy-kreposti.html. – Дата доступа: 13.10.2015.

58. Рогалев, А.Ф. Скрытый смысл географических названий и преданий (по материалам Беларуси) / А.Ф. Рогалев. – Гомель: Барк, 2012. – 207 с.

59. Рудзік, К. Цені Гальшанскага замка [Электронны рэсурс] / К. Рудзік. – Рэжым доступа: https://news.21.by/othernews/2015/09/18/1119380.html?ysclid=lhgppcao3d790088232. – Дата доступу: 18.09.2015.

60. Сідаровіч, В.М. Вялікія Споры / В.М. Сідаровіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя ў двух тамах. – Мінск: Беларуская энцыкл. імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 (А – К). – С. 206.

61. Фольклорно-этнографический архив Студенческой научно-исследовательской лаборатории БрГУ им. А. С. Пушкина (ФЭА СНИЛ БрГУ). Ф. 3. П. 30. №11.

62. Фонд фольклорных материалов учебно-научной лаборатории белорусского фольклора (ФФМ УНЛБФ БГУ). Ф. 5. Оп. 15. П. 64. №22.

63. ФФМ УНЛБФ БГУ. Ф. 2. Оп. 5. П. 8. №62 «Пра прывiд».

64. ФФМ УНЛБФ БГУ. Ф. 3. Оп. 1. П. 22. №27 «Нявеста з перакрыжавання дарог».

65. ФФМ УНЛБФ БГУ. Ф. 4. Оп. 1. П. 6. №33 «Пра прывiд».

66. Хмяльніцкая, Л. Гісторык з Віцебска (Жыццяпіс Аляксея Сапунова) / Л. Хмяльніцкая. – Мінск: Энцыклапедыкс, 2001. – 254 с.

67. Цітавец, А. Сёмуха / А. Цітавец // Міфалогія беларусаў: энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 441–442.

68. Центральный научный архив НАН Беларуси (ЦНАНБ). Фонд археологической научной документации (ФАНД). Оп. 1. Д. №1130 (Дучыц Л.У. Справаздача аб палявых даследаваннях у 1989 г. на тэрыторыях Глыбоцкага і Докшыцкага раёнаў Віцебскай вобласці).

69. ЦНА НАН Беларуси. ФАНД. Оп. 1. Д. №890 (Гуревич Ф.Д. Отчет о работе Новогрудского отряда ЛОИА в 1984 г. С. 11).

70. ЦНА НАН Беларуси. ФАНД. Оп. 1. Д. №1646 (Зайкоўскі Э.М. Справаздача аб палявых даследаваннях у 1996 г.).

71. ЦНА НАН Беларуси. ФАНД. Оп. 1. Д. №71. Опросные листы Наркомпроса 1924 г. по Минскому и Борисовскому уездам. С. 280.

72. Шадыра, В.І. Малышкі / В. І. Шадыра // Археалогія Беларусі. – Мінск: Беларус. навука, 2011. – Т. 2 (Л – Я). – С. 58.

73. Швед, І. Белы / І. Швед // Міфалогія беларусаў: энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 44–46.

74. Шейн, П. В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края / П.В. Шейн. – СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1893. – Т. 2. – 715 с.

75. Шынкевіч, А. М. Аршаншчына: спадчына мінулага / А.М. Шынкевіч. – Орша: Аршанская друкарня, 1997. – 65 с.

76. Kolberg, O. Białoruś – Polesie / O. Kolberg. – Wrocław; Poznań: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1968. – T. 52. – 572 s.

Доклад представлен в заочной форме для конференции «Таинственная Беларусь VIII» (г. Минск, 10 июня 2023 года). Перевод с белорусского Ирины Климкович.

1

1