Огневики и летуны: кручу-верчу, запутать хочу

Человек, оказавшийся вблизи огненного шара, может попасть под его воздействие и неадекватно воспринимать окружающую реальностьПримерно с конца 60-х до середины 80-х годов ХХ столетия в СССР особую популярность обрели так называемые гастролеры-гипнотизеры. Следуя один за другим, они разъезжали по крупным городам страны, выступая с различными культурными программами. Не вдаваясь в теоретические тонкости такого явления как гипноз, для автора важно, что все эти специалисты демонстрировали возможность бесконтактного искажения восприятия окружающей среды у значительного количества людей. А вот как собственно они это делали, автору не ясно и сегодня. Однако, в рамках рассматриваемой темы важно то, что текущая базовая реальность допускает такую возможность.

Анализ значительного массива информации, повествующей об огненных шарах, летунах и «огненных змеях», позволяет выдвинуть предположение, что эти персонажи народной демонологии также обладают гипнотическими способностями. А отсюда уже следует предположение, что человек, оказавшийся вблизи огненного шара, может попасть под его воздействие и соответственно неадекватно воспринимать окружающую реальность. Впрочем, как свидетельствуют «заезжие гастролеры-гипнотизеры», определенное число людей, похоже, врожденно вообще не поддаются подобному воздействию. Возможно, что тот же эффект наблюдается и в случае с огненными шарами. Рассмотрим несколько уникальных историй Среднего Поволжья, иллюстрирующих данную тему.

Огневушка-поскакушка

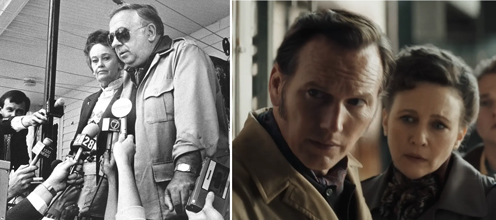

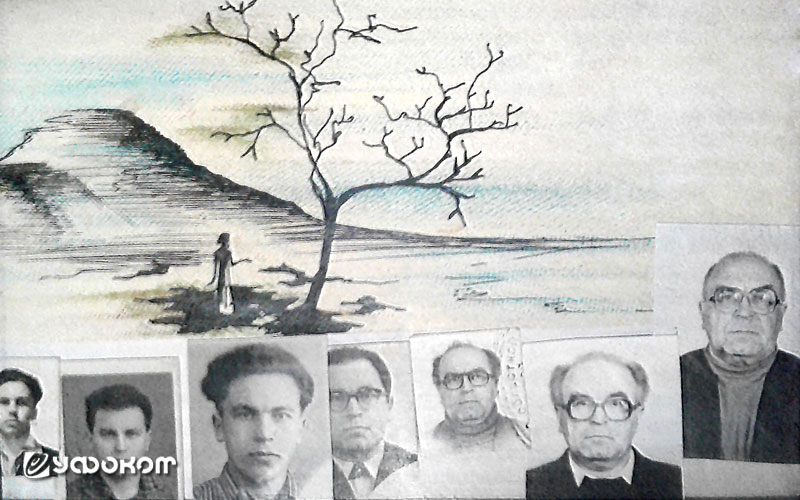

В конце 70-х начале 80-х годов ХХ столетия Владимир Ильич Степанов (бессменный руководитель куйбышевского молодежного клуба «Летящее Крыло») по мере своих сил и возможностей пытался разобраться с местными байками, и неоднократно осуществлял пешие одиночные походы по территории Самарской Луки.

При этом любопытно отметить, что у «старожилов клуба» почему-то не осталось ни одной более или менее добротной фотографии этого человека. Более того, некоторые «знатоки» вообще утверждают, что такого «персонажа» в Куйбышеве вообще никогда не существовало. Уже в ходе подготовки данной статьи автором были получены некоторые неизвестные ранее снимки и составлен следующий коллаж, живописующий жизненный путь В.И. Степанова.

И вот однажды, в конце 1980-х годов, теплой июльской ночью (кажется в ходе поисков местного легендарного камня Аусина), Степанову довелось заночевать в одном из отвершков Аскульского оврага…

Тихий летний вечер, переходящий вроде бы в такую же спокойную ночь. Позже, он хорошо помнил, как сидел и смотрел на играющее пламя небольшого костерка, постепенно погружаясь не то в дрему, не то в легкий гипнотический транс. Впоследствии Владимир Ильич, рассказывая заинтересованным о случившемся, и сам до конца не мог осознать, а что он собственно видел на яву, а что ему пригрезилось уже после перехода границы накатывающего сна. В какой-то момент исследователю показалось, что пламя костра начало приобретать синеватый оттенок (примерно схожий с цветом горящего газа в бытовых плитах). Он еще тогда лениво подумал: может болотный газ из разогревшейся почвы пошел? Но и после этой мысли он даже не пошевелился.

В какой-то момент, голубоватый язычок пламени изогнулся, после чего образовал… небольшой шарик. Тот принялся набухать, расти и в какой-то момент стал размером с крупный астраханский арбуз. После этого действа шар выскочил, как поплавок из воды, из породивших его языков пламени и завис по центру костерка, неспешно вращаясь вокруг своей условной оси.

Степанов помнил, что в этот момент страшно ему совершенно не было, впрочем, как и желания, что-либо делать тоже. Затем Владимиру Ильичу показалось, что над пламенем кружит уже вовсе не шар, а словно небольшая кукольная девчушка, облаченная в просторную голубую юбочку колокольчик. Владимир Ильич очень хорошо знал и искренне любил чудесные «Уральские сказы» и потому решил, что уже, конечно, спит и именно во сне видит почему-то явившуюся ему сказочную огневушку-поскакушку.

Напомним, как там было у Бажова:

На месте костерка одни угольки остались, а старатели все сидят да на эти угольки глядят…

Вдруг из самой серединки вынырнула девчоночка махонькая. Вроде кукленки, а живая. Волосенки рыженькие, сарафанчик голубенький и в руке платочек, тоже сголуба.

Поглядела девчонка веселыми глазками, блеснула зубенками, подбоченилась, платочком махнула и пошла плясать. И так у ней легко да ловко выходит, что и сказать нельзя. У старателей дух захватило. Глядят – не наглядятся, а сами молчат, будто задумались…

Девчонка сперва по уголькам круги давала, потом, – видно, ей тесно стало, – пошире пошла. Старатели отодвигаются, дорогу дают, а девчонка как круг пройдет, так и подрастет маленько. Старатели дальше отодвинутся. Она еще круг даст и опять подрастет. Когда вовсе далеко отодвинулись, девчонка по промежуткам в охват людей пошла, – с петлями у ней круги стали. Потом и вовсе за людей вышла и опять ровненько закружилась, а сама уже ростом, с Федюньку. У большой сосны остановилась, топнула ножкой, зубенками блеснула, платочком махнула, как свистнула:

– Фи-ть-ть! й-ю-ю-у…

Тут филин заухал, захохотал, и никакой девчонки не стало.

Кабы одни большие сидели, так, может, ничего бы дальше и не случилось. Каждый, видишь, подумал: «Вон до чего на огонь загляделся! В глазах зарябило… Неведомо что – возьмет да и померещится с устатку-то!» [1, с. 185].

Дальнейшее Степанов помнил плохо (или говорил, что помнит плохо, что, конечно, вовсе не одно и то же). Сидел, смотрел. Но где-то, вероятно, на уровне подсознания, отмечал, как левая рука, словно действуя сама по себе, нащупала на поясе любимый туристический нож, отцепила и раскрыла его. А потом этот нож, практически по самую рукоятку оказался воткнут в землю, где-то примерно по середине между сидящем человеком и горящим костерком.

Позже, уже в городе, в клубе, анализируя данную ситуацию, было высказано предположение, что, вероятно, Владимир Ильич воспринял появившуюся огневушку-поскакушку как классического летуна. А в Поволжье издревле было известно, что для его остановки нужно воткнуть в землю нож (а еще лучше три ножа, расположив их особым образом). Что Степанов почти инстинктивно и проделал.

Очнулся, Владимир Ильич уже на рассвете, весь мокрый от обильной утреней росы. Костер давно догорел. Даже угли полностью остыли. Каких-либо явных следов вечернего явления «огневушки-поскакушки» или светящегося шара видно не было. Совсем недалеко от костра из земли торчала рукоятка ножа. Степанов почти машинально потянул за нее, вспоминая свои ночные видения, и страшно удивился. Верхняя часть любимого ножа осталась неизменной, а вот хорошо заточенное лезвие из качественной нержавеющей стали просто осыпалось какими-то бесформенными ошметками серовато-красноватой ржавчины. Практически вся та часть лезвия, что вошла в землю, в течение ночи просто обратилась в прах, как будто пробыла там не одну ночь, а несколько столетий.

Позже Степанов часто приносил этот «пострадавший ножик» в клуб и показывал всем желающим. Впрочем, восторгов последний почему-то не вызывал. Скорее наоборот, рождал сильное желание поскорее убрать его с глаз долой да поскорее.

Это тем более странно, поскольку «пострадавший нож» являлся довольно редким материальным следом проявления чего-то необычного в нашей повседневной жизни. Сам Владимир Ильич даже собирался отнести этот «артефакт» в какую-то специализированную лабораторию, но, скорее всего, так и не удосужился этого сделать… и тем не смог передать «послание» в будущее.

А вот еще один соответствующий фрагмент из «Уральских сказов» Бажова, который В.И. Степанов вспоминал довольно часто:

Оглянулся – на дороге снежок крутится, а в нем чуть метлесит клубочек, и похож тот клубочек на Поскакушку.

Побежал Федюня поближе разглядеть, а клубочек уж далеко. Федюня за ним, он того дальше. Бежал-бежал за клубочком, а клубочек и рассыпался. Снеговой пылью и Федюньке в глаза брызнул.

Чуть не заревел от обиды Федюнька. Вдруг у самой его ноги снег воронкой до земли протаял. Видит Федюнька, – на дне-то воронки Поскакушка. Обошла круг – тепло Федюньке стало, а Поскакушка шире да шире круг берет, сама подрастает, и полянка в снегу все больше да больше. На березе уж листочки зашумели. Поскакушка того больше старается, припевать стала.

А сама волчком да волчком – сарафанчик пузырем. Когда ростом с Федюнькой выровнялась, полянка в снегу вовсе большая стала, а на березе птички запели… Жарынь, как в самый горячий день летом. У Федюньки с носу пот каплет. Шапчонку свою Федюнька давно снял, хотел и шубенку сбросить. Поскакушка и говорит: – Ты, парень, побереги тепло-то! Лучше о том подумай, как назад выберешься! [1, с. 186].

В этом отрывке Степанову особенно нравился удивительный образ трансформации Поскакушки из небольшого шарика, в быстро растущий колокольчик, а потом – в живую девчушку. Темный шар, трансформирующийся в растущий конус (чем-то похожий на большой колокол), а затем ужимающийся обратно, автор лично наблюдал дважды.

Первый раз – 31 августа 2013 года в пылевых клубах, поднимающихся над активно разрабатываемым карьером в урочище «Лучистое плато». А второй раз – 18 мая 2024 года над участком слияния рек Волга и Самара.

18 мая 2024 года, в ходе так называемой «ночи музеев» автор посетил, обычно закрытый музей железнодорожного транспорта, расположенный на железнодорожном вокзале. В ходе данной экскурсии автору также удалось побывать в смотровой башне вокзала. Там он и наблюдал весьма интересный оптический эффект – на юго-западе, в районе, где сливается река Волга и река Самара – хорошо просматривался ярко-выраженный (градусов под 30) наклон водной глади. Увидев это, автор сначала просто не поверил своим глазам. Потом, подумав, спросил у одного из находящихся рядом экскурсантов: а что собственно тот видит вот в том направлении? И этот экскурсант с удивлением подтвердил авторское наблюдение. Затем, автор не поленился и спросил, а что видит экскурсовод. Та некоторое время смотрела, после чего – заявила, что я первый, кто обратил ее внимание на данное явление. И, скорее всего, это последствия того как водный поток реки Самара, давит на волжские воды и тем самым образует яму. Более того, присмотревшись, над вдавленным участком можно было различить вроде бы как висящий большой черный шар, периодически меняющий свою конфигурацию. То шар, то конус, то некое подобие большого колокола, а затем вновь мерцающий темный шар.

Все заинтересовавшиеся происходящим обменом мнений, в данной туристической группе посмотрели открывающуюся картину, особо не впечтатлились, а затем двинулись дальше. Так, что в эту «ночь музеев» зазеркалье Самары еще раз продемонстрировало одну из своих «граней».

Пропавший вездеход

В ночь с 8 на 9 марта 2002 года в небе Хворостянского района Самарской области наблюдалось появление светящегося нечто. НЛО, огненный шар или что-то другое, кто же сейчас разберет… Одновременно с этим «явлением» в районе было зафиксировано вначале аварийное падение напряжение в сети, а затем и вовсе произошло полное отключение одной из линий областной ЛЭП. Связаны ли между собой «явление» и отключение? Может да, а может, и нет… Главное то, что эта история имеет странное и трагическое продолжение.

Для устранения возникшей неполадки, вдоль обесточенной ЛЭП, выехала на служебном гусеничном вездеходе дежурная бригада электриков. Машина уехала… и пропала. Назад она просто не вернулась. В течение двух последующих суток, шел ее весьма интенсивный поиск. Но успехом он так и не увенчался. Большой многотонный вездеход – как сквозь землю провалился. Значительно позже, пропавших все же нашли, и то совершенно случайно, в огромной яме русла небольшой мелководной реки, погребенными под толстым слоем льда. Как вездеход туда попал? Это выяснить так и не удалось…

Самое трагичное было в том, что вся дежурная смена погибла. Все люди были обнаружены внутри салона, и судя по всему даже не пытались спастись от нарастающей опасности. В машине все было в полном порядке, а двери ее плотно закрыты. Похоже, что до самого конца люди расслаблено, сидели на своих местах, даже не делая попыток, что-либо предпринять… Не стоит удивляться, что местная молва связала это происшествие с появлением НЛО, которые, впрочем, довольно часто наблюдаются в этом районе (порой порождая в земле странные амфорообразные скважины).

Из двух вышепредставленных историй можно сделать осторожный вывод о том, что люди в ходе контакта с летуном или НЛО просто теряют контроль над реальностью. Это при определенных условиях может привести к печальным последствиям.

Плоскогорье Огненных змей

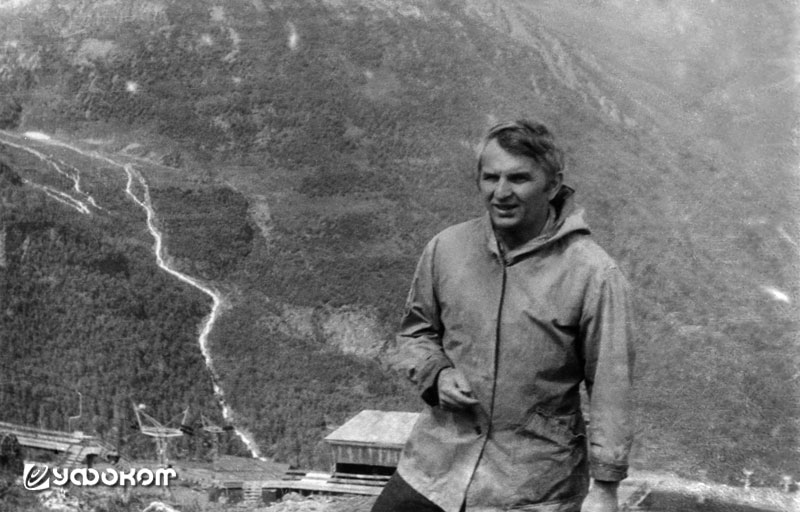

Примерно в середине 80-х годов ХХ столетия в ходе одного из круглых столов, устроенных редакцией журнала «Уральский следопыт» (г. Свердловск), автор узнал, что среди уральских альпинистов существует поверье о некоем «плоскогорье Огненных змей» (шаровых молний). Оно якобы находится на южной границе Дагестана в районе пика Гутон (это горный пик на главном Кавказском хребте), а также что-то похожее есть и в горном урочище Бочохмэер (это на Богосском хребте, находящемся на Кавказе). Позже частично данная информация получила свое подтверждение в статье-воспоминании Г. Анохина «Записка, сожженная молнией» [2].

В ходе этой встречи вообще прозвучало немало весьма интригующих историй. Так, один из участников того уральского круглого стола рассказал о том, как в 1972 году их туристическая группа, совершала поход в районе Богосского хребта на Кавказе. И там они совершенно случайно столкнулись с другой туристической группой. Рассказчик очень ярко помнит, как в разгар ясного летнего дня из безымянного распадка появилась цепочка людей. В полнейшем безмолвии, словно лунатики, они шли, напоминая большие заводные куклы. Застывшие лица… Неподвижные руки. Двигались только ноги. Казалось, что «идущие» совершенно не смотрели по сторонам и не воспринимали окружающую местность. На встречную группу, они также не обратили не какого внимания. Потом кто-то громко задал вопрос: «Эй! А куда вы это идете?»… И все изменилось. Бредущие «лунатики» словно очнулись. Их пугающие движения прекратились. Кто-то из «очнувшихся» просто тряс головой, а кому-то совсем стало плохо.

Невольные спасатели оказали «бедолагам» первую помощь, разгрузили их от поклажи и сопроводили до ближайшего туристического лагеря. И там «спасенные» поведали, что они отклонились от предписанного им маршрута. Вышли к урочищу Горм-камень, где якобы натолкнулись на большой светящийся шар красновато-оранжевой окраски. Страха тот не вызвал, только восторг и интерес. Туристы подошли к камню и выстроились полукольцом, стараясь получше разглядеть диковинку. Что было потом? Они не помнили (или почему-то не хотели рассказывать). Судя по всему, они выстроились в цепочку и куда-то пошли.

Встреча с невольными «спасателями» произошла уже на третий день от «любования шаром» и довольно далеко от урочища Горм-камень. Рассказчик этой истории считал, что не пересекись тогда маршруты этих двух групп, то «лунатики» скорее всего, просто бесследно пропали, истощив свои силы, слишком малолюдные и дикие там места.

Перевал Дятлова

Из воспоминаний Л.А. Павловича (отца автора данной статьи) «О походе на Северный Урал через перевал, позже названный «перевалом Дятлова», группы куйбышевских студентов, осуществленный летом 1959 года».

Вот что рассказывает Л.А. Павлович:

В июле месяце 1959 года сборная группа самарских туристов (тогда еще просто туристов из города Куйбышев) в основном представлявших турсекции Авиационного и Политехнических институтов отправилась в поход на Северный Урал. Предполагалось пешее движение с восточной стороны хребта, с переходом на ее западную, непосредственно воспользовавшись перевалом, позже названным «перевалом Дятлова». Следует указать, что данному походу предшествовала серьезная организационная и техническая подготовка, включающая подробную проработку маршрута и установление предварительных информационных контактов с местными властями.

При этом, несмотря на прошедшую зимой в этих местах трагедию (получившую значительную огласку), данный район закрыт не был. Не были здесь введены и какие-либо другие существенные ограничения.

На место добрались без приключений. Природа здесь просто великолепна по своей красоте. Густо разросшийся лес. Хотя район, прилегающий к восточному склону хребта, местами сильно заболочен.

Помнится, что отношение к нашей группе со стороны местного населения (народа манси), а также представителей ФСИН и МВД, было вполне благожелательное. Порой, при ночевках в населенных пунктах и на кордонах, мы рассказывали местным о Самаре/Куйбышеве, реке Волге, а также об Авиационном и Политехническом институтах. Именно тогда от «местных аборигенов» мы узнали о гибели в этих местах зимой в феврале месяце 1959 года группы туристов из Свердловска (ныне город Екатеринбург). На тот момент причина случившейся трагедии местным была неизвестна. Особо запомнилось, что нас тогда военные предупреждали о возможности появления в районе маршрута в небе «огненных шаров». Не вдаваясь в природу их происхождения, они призывали не поддаваться страху и панике. А сразу ложится лицом вниз, головой по направлению появившегося шара. Особо также советовали не разбегаться, так как при этом можно было попасть в скрытые ямы или напороться на стволы поваленных деревьев и т.д.

Так что же это были за огненные шары. И связанны ли они с перевалом Дятлова и случившейся там трагедией?

На сайте исследовательницы Еленой Евгеньевой в ее материале «Группа Дятлова. Светящийся шар» можно найти есть много интересного. Например, она пишет, что «18 февраля 1959 г. в местной прессе в статье “Необычное небесное явление” заместитель начальника связи Высогорского рудника Киссель А. сообщил: «В шесть часов 55 минут местного времени вчера на востоке-юго-востоке на высоте 20 градусов от горизонта появился светящийся шар размером с видимый диаметр Луны». Далее следует подробный рассказ о происходивших с шаром преобразованиях. А затем описывается, что «шар продвигался в направлении восток-северо-восток. Наибольшая высота над горизонтом – 30 градусов – была достигнута примерно в 7 часов 05 минут».

Необычное небесное явление на Северном Урале также было зафиксировано в газете «Тагильский рабочий» от 17 февраля 1959 года. А вот воспоминания одного из местных жителей северного Урала Андрея Норицкого:

В 1965 г. в декабре я учился в 5 классе. В один из дней был дежурным по классу, а это значит надо прийти на час раньше других и подготовить класс к занятиям. Когда все было готово я сел у окна и смотрел на улицу. В это время на небосводе появился огненный шар, не то что размером с Луну, а 5–6 Лун. Весь поселок осветился как днем. Затем шар разделился на 2 шара. Охватил неведомый ужас, что это. Далее, как написано у автора, оба шара рассыпались еще на несколько шаров. Если бы я в это время находился бы не в классе, а где-нибудь на улице, я бы наверное побежал куда ноги несут. Было ощущение того, что эта огненная громадина сейчас накроет тебя [3].

Далее, как написано у автора, оба шара рассыпались еще на несколько шаров. Было ощущение того, что эта огненная громадина сейчас накроет тебя… Казалось, что вся эта огненная масса падает на тебя. Страх неописуемый. Потом все это огненное облако преспокойно ушло за горизонт на северо-восток.

Если действительно произошло столкновение группы Дятлова с блуждающим огненным шаром, то туристы в какой-то момент просто отключились от реальности. А все дальнейшее довершил мороз и горный ландшафт.

Сообщение о неком «Северном сиянии», наблюдавшемся в г. Куйбышев (ныне г. Самара), датируется 4 сентября 1957 года: «4 сентября 1957 года жители г. Куйбышев были очень напуганы, наблюдая редкое небесное явление. С 9 часов 20 минут до примерно 10 часов вечера – небо над городом и рекой Волга приобрело необычайно темный цвет. На нем проявились многочисленные белые полосы, то появляющиеся, то исчезающие. И все это в полнейшей тишине. Примерно в 9 часов 45 минут все небо приобрело ярко выраженный оранжевый окрас… На следующий день граждане буквально завалили власти запросами: «А что это было?» [4].

Вскоре в местной областной газете «Волжская Коммуна» от 6 сентября 1957 года было опубликовано разъяснение старшего инженера-метеоролога Приволжского Управления Гидрослужбы А. Кузнецова под названием «Редкое явление». Со слов специалиста, над городом наблюдалось чрезвычайно редкое Северное сияние. Однако многие современные исследователи в этом сомневаются, напоминая о целом букете самых различных эффектов, зафиксированных утром следующего дня. На сегодняшний день считается, что 14 сентября 1954 года в верховьях реки Самарка проводился эксперимент «Снежок» (ныне известный, как Тоцкие общевойсковые учения с применением боевого ядерного оружия).

Камень Йубейде-Тяуле

В конце восьмидесятых годов ХХ столетия один из исследователей (тогда они себя именовали сталкерами) подземного пространства Самарской Луки в Ширяевских штольнях попал под воздействие чего-то светящегося (возможно огненного шара?). И вот крайне важная в рамках рассматриваемой темы, выдержка из того давнего рассказа:

…Я больше не мог управлять собой и двигался словно по принуждению. Так я преодолел щель – и оказался в узком коридоре… Представьте себе огромные ледяные блоки, тесной группой прижатые друг к другу. Уточню, что это были именно отдельные блоки, а не сплошная ледяная стена. Их окраска, белая в середине, ближе к краю приобретала голубой отлив.

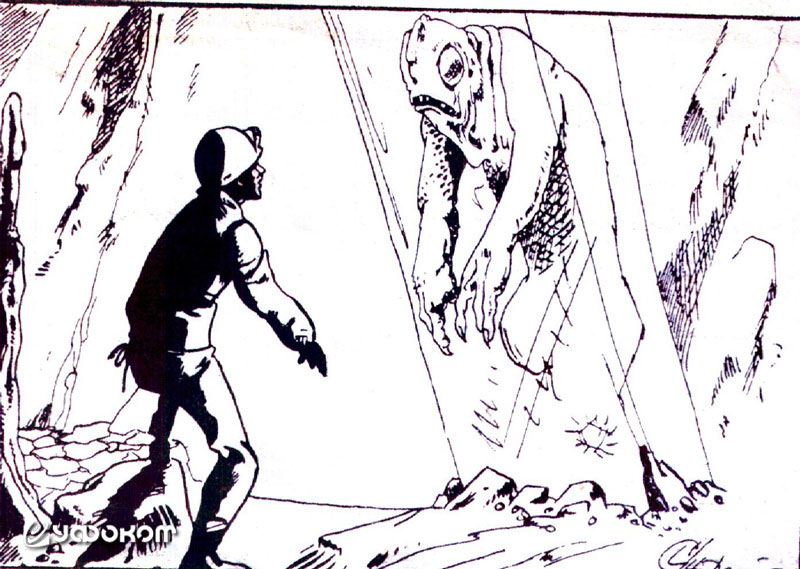

Но самое удивительное (хотя тогда я был лишен способности удивляться) – сердцевину этих ледяных кубов занимало некое существо, вернее, таких существ здесь было много, словно в ледяных кристаллах тысячекратно отражалось порождение кошмарного сна. Каждое из таких существ занимало один ледяной куб… Описать их чрезвычайно трудно: прежде всего, голова, нависающая над телом, огромные фасеточные глаза навыкате, большая надлобная шишка, маленькие, скрюченные и прижатые к животу лапки или ручки. Туловище – что-то вроде мягкого кокона, свернутого в трубочку и также поджатого к животу... Группа ледяных блоков в Жигулевских подземельях. Рисунок сделан по описанию «первооткрывателя» самарским художником Сергеем Чужим в 1992 году.

Группа ледяных блоков в Жигулевских подземельях. Рисунок сделан по описанию «первооткрывателя» самарским художником Сергеем Чужим в 1992 году.

На первый взгляд все эти монстры были изумительно похожи друг на друга. Но по мере того, как я шел по ледяному коридору, в моем сознании фиксировались их незначительные различия… Можно было проследить, как от одного существа к другому увеличивался размер их черепной шишки, глаза становились все больше и больше, при этом постепенно отодвигаясь к ушным впадинам. Возрастали и сами размеры неподвижных фигурок… [5] Странное существо в ледяном блоке в подземном пространстве Жигулевских гор. Рисунок сделан по описанию «первооткрывателя» самарским художником Сергеем Чужим в 1992 году.

Странное существо в ледяном блоке в подземном пространстве Жигулевских гор. Рисунок сделан по описанию «первооткрывателя» самарским художником Сергеем Чужим в 1992 году.

Ограниченность объема статьи не позволяет привести весь этот рассказ полностью. Следующее сохранившееся у нашего сталкера воспоминание – это «все тот же весьма протяженный коридор, а на его полу – словно два огромных солнечных зайчика, наложенных один на другой. Пройти мимо них не было никакой возможности, и я вступил в центр этого светящегося круга. В тот же момент что-то чудовищное со всего размаха ударило меня по голове, и больше я ничего не помню». Очнулся он уже на вершине Поповой горы [5].

Автор в свое время лично слышавший данный рассказ, видевший наброски, сделанные по нему несколькими художниками, а позже лично лицезревший камень Йубейде-Тяуле, находит в описании «ледяных монстров» и данного камня, несомненную схожесть. Быть может, эта странная и выглядящая как дешевая сенсация история появилась именно из-за этого?

Кроме вышеописанного камня Йубейде-Тяуле, Иван Алексеевич, лесник из с. Смолькино (подробнее о нем я уже писал), также показал исследователям еще один объект, непосредственно связываемый местными жителями с Патавкой-бусем (а, вернее, с его «детьми» – Рахами) – «Каменный дом».

Важно отметить, что вообще-то здесь «каменными домами/избами» местные называют отдельные и при этом весьма удаленные друг от друга фрагменты протяженной Рачейской гряды. Однако, согласно преданиям, все эти дома/избы якобы соединены между собой разветвленной системой подземных проходов. И по ним свободно может перемещаться летун [5], а также все те, кого он для каких-то целей ведет за собой.

В 2000 году Иван Алексеевич непосредственно сопроводил нашу группу к одному из таких «Каменных домов». На чудом сохранившейся единственной фотографии того похода, стоит обратить внимание на округлый элемент скалы справа от О.В. Ратника. По утверждению местных – это каменная дверь, которая ведет в глубины земли. К сожалению, мы так и не смогли обнаружить даже намека на какую-либо щель или возможность поворота этой части камня.

Каменные дома

Помнится, что в районе именно этой части гряды было очень холодно. А если поплотнее взять, да и прижаться к камням, то ощущалась легкая вибрация, как будто где-то далеко в толще камня работала большая и тяжелая машина.

Еще один «Каменный дом», куда, по легенде, уводил своих детей Патавка-бусь, есть в истоках реки Уса, но находится он довольно далеко от вышеописанного места. «Каменный дом» на реке Уса внешне ничем не выразителен. Но, по представлениям местных жителей, именно этот элемент Рачейской гряды непосредственно связан с разветвленной системой пещер, тянущихся отсюда на десятки километров и якобы непосредственно выводящих на берег реки Волги. Вот один из зафиксированных нами рассказов:

Гиблое то место. Многие хотели узнать, что там внизу происходит. И какие богатства хранятся. В гору ходили. На вожжах спускались. Кто вернулся, страсть напуганные, а какие поглупее и в глубину уходили – те совсем не вертались. Этажей в том «Доме» [пещерах] неисчислимо. Провалится человек, и нет ему выхода... Колдуны там раньше жили, а может, и сегодня еще живут. Мы точно не знаем.

Место очень интересное и красивое. Выбивавшиеся в этом месте из скалы воды, позже образующие реку Уса, протекали по крыше «Дома», образуя водяной занавес, надежно закрывавший вход в подземные недра. Местные называли это место и находящуюся тут пещеру – пещерой Степана Разина.

Авторы начали искать этот загадочный объект еще в начале 80-х годов ХХ века, но тогда обнаружить ее так и не смогли. Пещеру Степана Разина автор увидел только в июле 2000 года. Но к тому времени здесь в скалах произошли сильные обрушения. Так, подмытая водой, рухнула большая часть крыши «Каменного дома», а в глубь горы вела лишь небольшая щель, практически полностью забитая глиной. Продвижение вперед требовало проведения значительного объема расчистных работ.

Вообще-то, как уже отмечалось ранее, еще с середины 90-х годов ХХ столетия автор совместно с группой единомышленников, среди которых был и опытный самарский спелеолог, кандидат физико-математических наук Д.Ф. Китаев, потратил немало времени на поиск, идентификацию и предварительные исследования местных «каменных домов». Действительно, в некоторых из них имеются промоины и щели, ведущие в потайные глубины земли, но большинство этих проходов крайне извилисты и узки. Там внутри можно встретить множество выступов и изгибов. Психологически находиться в них очень страшно, а перемещаться по этому лабиринту – настоящий подвиг. Вместе с тем интересно отметить, что местами песчаник, образующий эти скалы, имеет следы, напоминающие плавление с последующим быстрым застыванием, приведшим в этих щелях к образованию гладкой почти стеклянной поверхности.

Связано ли это оплавление с подземным движением летунов, как утверждают местные жители, или какими-то совершенно прозаическими геологическими процессами, автору пока до конца неясно.

Люди рассказывают, что эти узкие, извилистые проходы тянутся довольно далеко и, пробираясь по ним, можно добраться до большого округлого зала. Стены его гладкие как глазурь на прянике. А в центре этого зала имеется глубокий колодец. Старики его почему-то именовали Колодец судьбы. Почему он так назывался, они тоже не знали. Стены его тоже гладкие-прегладкие. А дна у него вообще нет.

А еще рассказывали, что где-то там, в скалах, комнатки есть. А в них каменные столы да лежанки в нишах вырублены. В скале бывает тепло, даже в самый лютый мороз. Колдуны да разбойники там раньше жили, а потом они все куда-то ушли или сгинули.

Здесь стоит отметить, что в ходе ряда поездок автора в 2000–2012 годах на территории Самарской Луки была найдена лишь одна подземная система, подходящая под вышеприведенное описание. Это относительно просторная и довольно глубокая пещера. Пройдя сравнительно широким проходом, исследователям именно тут удалось достичь своеобразного подземного колодца с гладкими стенами глубиной около трех метров, откуда ощутимо тянуло холодным воздухом.

Однако и здесь дальнейший путь вниз «перекрывался» словно специально установленным большим округлым камнем. Без проведения раскопок и удаления его, а также множества прочих мелких камней, пройти дальше было невозможно.

В ходе последующих поездок (к сожалению, проходивших уже без помощи Ивана Алексеевича), мы так и не смогли вновь выйти ни к одному из ранее описанных объектов. Вроде и район поиска небольшой. И план местности имелся, и скальная гряда на месте, а нужных объектов почему-то нет. Словно что-то вертит, кружит, глаза отводит. Одним словом, «не пускает». Эдакая сказочная «колдовская завеса» в своем почти классическом проявлении. Именно поэтому все эти подземные проходы еще ждут своих пытливых исследователей.

***

Как следует из вышеприведенных историй, сегодня «контакты» людей с огненными шарами, называемых летунами, представляют повышенную опасность. К счастью, встречи эти довольно редки. Однако, как показывает практика, с ростом техногенного воздействия на природу, ситуация непрерывно меняется. И нет никакой уверенности, что число редких событий, в том числе встреч с летунами, заканчивающихся летальными исходами, не начнет увеличиваться. Вот тут, возможно, и пригодится годами фиксировавшийся уникальный аномальный фольклор. С точки зрения автора, фольклор этот, несомненно, надо сохранить и, по возможности, передать в будущее.

Литература

1. Бажов П. П. Голубая змейка. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд., 1970. 235 с.

2. Анохин Г. Записка, сожженная молнией // Наука и Жизнь. 1999. №6. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.nkj.ru/archive/articles/9411/ Дата обращения: 26.11.2024.

3. Евгеньева Е. Группа Дятлова. Светящийся шар [Электронный ресурс]. – URL: https://zen.yandex.ru/media/id/5e1206413d008800afe279c7/gruppa-diatlova-svetiasciisia-shar-602ccceb2ca49f594873bec8. Дата обращения: 10.11.2024.

4. Северное сияние // Волжская Коммуна. 1957. 6 сентября. С. 4.

5. Путеводитель по Самарскому краю, 2002–2003. Самара: Самарский дом печати, 2003. 618 с.

1

1