Первая мировая война: призрачные авиаторы в российских губерниях

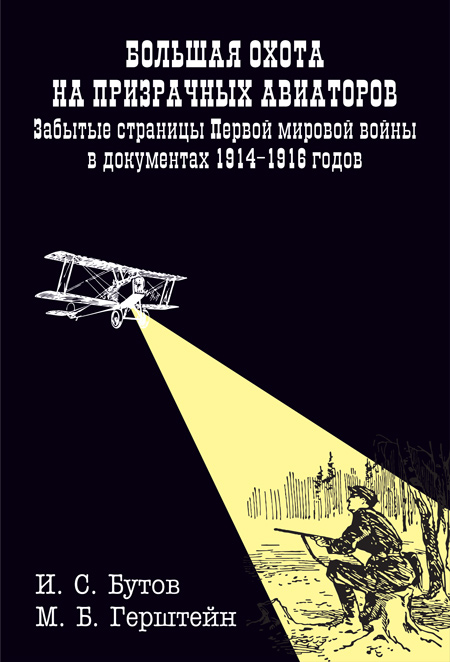

Рецензия на книгу «Большая охота на призрачных авиаторов»В годы Первой мировой войны впервые в истории в ходе ведения боевых действий были задействованы машины с двигателем, в том числе летательные аппараты – дирижабли и аэропланы. Местное население, никогда прежде не видевшее подобного, отнеслось к ним со страхом и настороженностью. Это породило огромное количество слухов и домыслов. Местные власти, в том числе полиция, из-за угрозы возможных разведывательных полетов были вынуждены заниматься расследованием каждого из таких свидетельств. Монография И. С. Бутова и М. Б. Герштейна «Большая охота на призрачных авиаторов. Забытые страницы Первой мировой войны в документах 1914–1916 годов» (Минск, 2022) посвящена исследованию этой темы.

Научно-техническая революция и промышленный прогресс конца XIX – начала ХХ в. стимулировали техническое перевооружение армии. Первая мировая война стала площадкой демонстрации и внедрения новых форм ведения войны с использованием технических средств. Появление бензиновых двигателей позволило вести войну не только на земле, но и в воздухе, что изменило общий подход к военным операциям. Применение аэропланов и дирижаблей было ново и непривычно для армий воюющих сторон. Эффективность ведения войны с их помощью на том уровне развития техники – весьма спорный вопрос. Но, несомненно, появление летательных аппаратов имело большое психологическое влияние и на армию, и на местное население, причем речь идет не только о жителях приграничных областей, но и отдаленных от линии фронта губерний. Благодаря дальности полетов и отсутствию противовоздушной обороны в современном понимании летательные аппараты часто использовались воюющими сторонами для разведки. Это требовало от гражданских и военных властей, отдаленных от линии фронта губерний особого внимания к сообщениям о появлении летательных аппаратов. Плохая осведомленность населения о том, что такое летательный аппарат и как он выглядит, порождала большое количество слухов и домыслов, часто подогреваемых газетчиками, а местные власти в условиях войны были вынуждены расследовать каждый подобный случай на правдоподобность. Ком событий и фактов был столь огромен, что разобраться в нем современному исследователю повседневности крайне сложно. В этой связи ценной является изданная в Минске в текущем году совместная монография Ильи Станиславовича Бутова (г. Минск) и Михаила Борисовича Герштейна (г. Санкт-Петербург) «Большая охота на призрачных авиаторов: забытые страницы Первой мировой войны в документах 1914–1916 годов».

Тема воздухоплавания в годы Первой мировой войны в плане изучения отношения к нему населения и властей российских губерний не случайно выбрана авторами монографии. Тема сложная и неоднозначная. Несмотря на обилие источников (газеты, брошюры, воспоминания очевидцев, архивные документы и т. д.) разобраться в их массиве, отделив правду от вымысла, систематизировать и сделать некоторые выводы крайне сложно. Именно поэтому, на наш взгляд, перед авторами встал вопрос о способе отражения (цитирования) источников в тексте. Был избран способ дополнения авторского текста примерами из документов с указанием на источник извлечения. Можно отметить как положительные, так и отрицательные стороны такого подхода. С одной стороны, это дало возможность привести примеры к авторскому тексту, но с другой стороны перегружает его и вследствие объемности документов утяжеляет восприятие.

Структура монографии помимо классических вступления и заключения содержит 12 глав. Одиннадцать из них – это разбивка на губернии. Все они озаглавлены: «Дело об “аэропланах” в ... губернии». Последняя глава посвящена отражению событий на страницах российских и некоторых зарубежных периодических изданий. Авторами отобрано для исследования несколько губерний, а именно: Степное (часть Тобольской, Томской и Оренбургской губерний, Акмолинская, Семипалатинская, Тургайская и Семиреченская области) и Приамурское (о. Сахалин, Приморская, Амурская и Забайкальская области) генерал-губернаторства, Оренбургская, Пермская, Уфимская, Самарская, Саратовская, Воронежская, Тамбовская, Минская, Орловская, Витебская губернии, Прибалтийский край (Курляндская, Лифляндская и Эстляндская губернии). Порядок расположения глав (порядок губерний) авторы определили по степени удаленности от линии фронта, начав с самых дальних. Сама отборка губерний объясняется степенью доступности авторам региональных архивов, при этом во введении оговаривается, что оставшиеся губернии войдут в следующее планируемое издание. Казанская губерния, хотя и не вошла отдельной главой в книгу, тем не менее текст изобилует цитатами из документов по Казанской губернии и Казанскому военному округу.

Некоторый вопрос вызывает оформление извлечений из документов и заголовков к ним. Авторы не стали обращаться к ГОСТам или иным известным справочникам, взяв за основу изданный в Петрозаводске в 2016 г. справочник «Рекомендации по выбору и передаче текста документов при публикации исторических источников Национального архива Республики Карелия». Сравнение рекомендаций справочника и оформления документов монографии показал, что авторы не придерживаются правил публикации данного справочника, интерпретируя их по-своему. Это объясняется ими научно-популярным характером издания.

Несомненным достоинством монографии, без преувеличения, является огромное количество использованных авторами источников, круг которых очень широкий: от средств массовой информации до архивных документов, в том числе и из личных архивов. Библиографический список авторов насчитывает 347 статей и изданий, и не только на русском языке (около 80 зарубежных публикаций). Авторами использованы отдельные документы 27 архивов. К сожалению, авторам удалось поработать лично не во всех архивах, поэтому можно утверждать, что приведенные ими документы – не все имеющиеся в конкретном архиве. Большей частью это или уже введенные в научный оборот, или же те, которые удалось получить по запросу в виде копий. Большим достоинством работы несмотря на научно-популярный характер является использование постраничных сносок, в которых приводятся как сведения об источниках, так и авторские пояснения к тексту и документам.

Отдельными источниками информации являются иллюстрации. Это почтовые карточки, плакаты, фотографии, карты, газетные и журнальные рисунки, рисунки художников. Их количество огромно, книга в полной мере иллюстрирована. Также имеется цветная вклейка (восемь листов) с наиболее красочными из них. Большим плюсом является то, что авторы указывают источник, откуда взята та или иная иллюстрация.

Общие впечатления от книги двоякие. С одной стороны, она удивляет и восхищает объемом проделанной авторами работы. С другой, обилие фактов, отдельных случаев и эпизодов не отражает мнения авторов о сути самой ситуации и о присутствии (или отсутствии) летательных аппаратов за линией фронта. Неплохо отражена реакция властей на многочисленные случаи свидетельств о появлении летательных аппаратов, но отсутствие выводов или близких к ним рассуждений авторов о фактах ставит в тупик читателя и не позволяет понять, что же достоверно, а что является вымыслом. Хотелось бы надеяться, что авторы продолжат работу в данном направлении, и порадуют читателей и исследователей малоизученных аспектов повседневности Первой мировой войны новым трудом, где смогут в полной мере проанализировать собранные материалы и сделать общие выводы.

Примечания

1. Бутов И. С., Герштейн М. Б. Большая охота на призрачных авиаторов. Забытые страницы Первой мировой войны в документах 1914-1916 годов / Науч. ред. Р. В. Соложеницын. – Минск: Колорград, 2022. – 472 с., ил.

2. Рекомендации по выбору и передаче текста документов при публикации исторических источников Национального архива Республики Карелия. – Петрозаводск, 2016. – 36 с. Электронный ресурс. – Режим доступа: https://spbarchives.ru/documents/26920/0/3+Выбор+и+передача+текста.pdf (дата обращения: 23.08.2022).

Об авторе: Рафикова Гульнара Эрнстовна, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ.

Рафикова Г. Э. Первая мировая война: призрачные авиаторы в российских губерниях // Гасырлар авазы – Эхо веков Echo of centuries. – 2022. – № 4. – С. 157–160.

1

1